Die Operette kommt ins Kraftwerk

Im Rathaus sind sich seit gestern die Bürgermeister einig:

Das Musiktheater

zieht von Leuben an den Wettiner Platz.

SZ

vom 07.05.2008

Kommentar:

So schön und sinnvoll, eine Umnutzung leerstehender Industriearchitektur

vom Ende des 19. Jahhunderts auch ist, Dresden vermisst schmerzlich

einen klaren sichtbaren architektonischen Aufbruch ins 21. Jahrhundert.

Nach dem Beschluss, keine Kunsthalle auf dem Neumarkt zu bauen, nach

dem Sanierungsbeschluss für die Philharmonie im Kulturpalast

und nun für den Umzug der Operette ins Kraftwerk scheint kein

einziges Projekt mehr übrig zu bleiben, welches als NEUBAU

im Zentrum Dresdens an die großen architektonischen Vorbilder

anknüpft, gleichzeitig aber selbstbewußt eine starke

Gegenwartsarchitektur errichtet. Das ist für eine Weltkulturerbestadt,

die sich einer weltoffenen Zukunft verpflichtet, ein Armutszeugnis.

Der schöpferisch-kreative Geist Dresdens muss in Augenhöhe

mit der Traditionspflege einhergehen!

SZ

vom 28.05.08

Zitat: "Operette und Theater Junge Generation im Kraftwerk Mitte. Die

Stadt will das Industrieareal zu einem Kultur-Quartier gestalten.

.

.. Beide Spielstätten sollen von einer Passage vom Wettiner Platz erschlossen werden. ... Für die Operette wird das ehemalige Maschinenhaus genutzt. Es wird das Foyer, Gastronomie, Garderoben, Probebühnen und Technikräume aufnehmen. In Richtung Ehrlichstraße soll ein schlichter Anbau für den Zuschauerraum mit 700 bis 850 Plätzen, den gesamten Bühnenbereich und Künstlergarderoben erfolgen. Neben dem Neubau soll ein gemeinsames Werkstattgebäude für die Staatsoperette und das Theater Junge Generation errichtet werden. ... Für das Theater Junge Generation soll das ehemalige Umspannwerk verwendet werden. Schaltwarte als Foyer."

----------------------------------------------------------------------------------------

2006 wurde das eindrucksvolle Kesselhaus, architektonisches

Herzstück des ganzen Ensembles, durch die DREWAG abgerissen.

Seit Jahren lag eine Abriss-genehmigung des denkmalgeschützten

Kesselhauses vor. Die Drewag hätte sich um Investoren bemüht,

aber kein Interessent konnte - angeblich - die Finanzen aufbringen,

die kathedralenhafte Halle umzubauen. So wurde in wenigen Sommerwochen

des Jahres 2006- ohne jeden Protest der Dresdner Öffentlichkeit,

eines der signifikantesten Dresdner Gebäude, gleichrangig mit

Festspielhaus Hellerau oder Hygiene-Museum sang- und klanglos abgerissen.

Das Kesselhaus in einer Fotographie um 1930. In seinem klaren symmetrischen

Aufbau erinnert(e) der Bau an das zentrale Kesselhaus der Zeche

Zollverein in Essen.

Dieses Kesselhaus in Essen wurde wie die gesamte Anlage sogar 1994

zum Unesco- Weltkulturerbe erklärt. Selbst die Bauzeit 1928

- 32 entspricht der von Dresden. Architekten waren: Fritz Schupp und

Martin Kremmer. Siehe www.zollverein.de

-

Bild

- In Dresden werden stattdessen ähnliche Ikonen einer sachlich-funktionalen

Industriearchitektur auf dem Müll geworfen.

Das Kesselhaus während der Abrissarbeiten. (Foto:

S. Baumgärtel, 31.08.06)

Kraftwerk

Mitte

später Westkraftwerk

mit Phasenschieberhaus, Schalt-, Kessel- und Reaktanzenhaus

Um das alte Heizkraftwerk hinter der Semperoper abreißen zu

können, wurde das alte Lichtkraftwerk am Wettiner Platz durch

Neubauten mit modernsten technischen Anlagen zum Westkraftwerk erweitert.

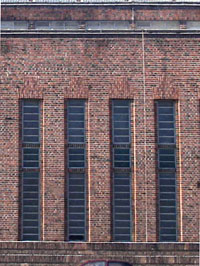

Wolf fügte sie in die neogotische Anlage aus rotem Klinker ein,

indem er das Material aufgriff, es aber als Umhüllung der Ingenieur-

Stahlkonstruktion in kubische Formen mit flächigen Fassaden und

Flachdächern transponierte. Die monumentalen Baukörper,

die durch ein-

heitliche Materialien und Formen als geschlossenes Ganzes wirken,

staffeln sich zum stadtbildprägenden Volumen des Kesselhauses.

Der Gesamtkomplex dokumentiert die Entwicklung im Industriebau seit

1895 fast lückenlos. Seit der Stilllegung 1994 wird für

die zentral gelegene, herausragende Anlage eine neue Nutzung gesucht.

aus: Paul Wolf. Stadtbaurat in Dresden 1922- 1945, Ausstellungskatalog

des Deutschen Werkbundes Sachsen e.V. 2001

Paul Wolf 1919 über Industriestädte:

"Aus Zweck und Technik werden diese Schöpfungen zu neu-

artigen Formgebilden gestaltet werden müssen, als äußerer Ausdruck unserer industriellen Zeit. Freilich müssen wir uns zuerst dabei von den Fesseln der Romantik und des Eklektizismus befreien, die beim Industriebau keine Daseins-

berechtigung mehr habe. Poelzig's Wasserturm in Posen und sein Entwurf für ein Gasometer für Dresden sowie die industriellen Bauten der AEG von Peter Behrens mögen den Weg andeuten, der eingeschlagen werden muss."

(Zitat aus: P.Wolf, Das Formenproblem der Stadt der Vergangenheit u. Zukunft, Leipzig 1919)

Wolf's Enthusiasmus für das „industrielle Zeitalter“ blendete die Umweltschäden, z.B. durch starke Rußentwicklung der vier Schornsteine, aus. Unmittelbar am Werk lag dichte Wohngebiete.

Parallelen

Fast zeitgleich - 1927-28 baute Hans Poelzig das Kraftwerk Schulau an der Elbe in Schleswig Holstein, welches mit seinen gestaffelten Backstein-Kuben

und den vertikalen Fenstern sehr mit dem Dresdner Kraftwerk korrespondiert. Diverse Ansichten in der TU Berlin.

Hompepage:

DREWAG - www.drewag.de

Auf

dem Gelände des Gaswerkes Altstadt entstand 1895 ein elektrisches

'Lichtwerk'. Mit dem Westkraftwerk erhielt es 1900 ein spiegelbildliches

Pendant. Jeweils über langrechteckigem Grundriß errichtet,

nutzen Kessel- und Maschinenhalle eine Längswand gemeinsam. Die

Giebel der Maschinensäle enthielten hohe Fenster und wurden von

Türmen flankiert.

Beim Um- und Anbau 1927 zum Heizkraftwerk wurde über dem seither

als Schaltwarte dienenden Lichtwerk ein Abspannturm mit offener Galerie

errichtet und 1928 ein Heizhaus angefügt. Der mit rotem Backstein

verkleidete Stahlskelettbau überragt(e) mit massigen Kuben die

Gebäude der Umgebung. Seine vier Schornsteine weckten Assoziationen

an Dampfschiffe (Volksmund: "Panzerkreuzer Aurora"). Sie

wurden Mitte der 90er Jahre im Zuge der schrittweisen Stillegung abgetragen.

Stimmige Proportionen und warmer Backstein

Das gleichzeitig errichtete Schalthaus an der Stiftstraße entwickelt

sich aus langgestreckten Kuben, angenehm gegliedert durch farblich

hervorgehobene Backsteinreihen.

Die Proportionen von Abspannturm und Schalthaus sind von klarer Schönheit.

Allerdings gab es gegen das Baumaterial Klinker zur Bauzeit heftige

Vorbehalte wegen der Nähe des Zwingers.

Nach Jahren Leerstands wird das eindrucksvolle Heizkraftwerk 2013-2016 revitalisiert. Es entsteht eine gemeinsame Spieltstätte für die Operette und das Theater der jungen Generation. Andere Gebäude werden für die Kreativwirtschaft umgebaut.

Einem der imposantesten

Schlachtschiffe der Industrialisierung inmitten der Dresdner Innenstadt

wird somit neues Leben eingehaucht. Die eigenwillige Mischung

aus historisierender bis sachlicher Architektur des Neuen Bauens als Denkmal der Dresdner Bau- und Industriegeschichte gerät im 21. Jahrhundert neu in den Fokus. Darüber hinaus bietet die Architektur zum 26er Ring genügend Platz

für einen Anbau in zeitgemäßer Sprache.

Kesselhaus - Rückseite 2003 - Vergrößerung - Foto 1994 vor Abriss

Kesselhausabriss

- Großstadt-Ikone - ein Nachruf!

Das Kesselhaus, eine gigantische Halle mit kathedralenhafter Wirkung

des vergangenen Maschinenzeitalters Anfang des 20. Jahrhunderts, ist

systematisch durch offenstehende Fenster und undichte Dächer

dem Verfall preisgegeben worden. Dieses monumentale Schlachtschiff

der Moderne hätte auch nachfolgenden Generationen ein Beispiel

vom industriellen Aufbruchs Dresdens zur Großstadt demonstrieren

können, aber Verantwortliche haben den Abriss durchgesetzt.

Sicherungsarbeiten wurden im Prinzip nicht durchgeführt, so daß

der anfällige, rostende Stahl mit jedem Jahr hinfälliger

wurde. Die Dresdner Denkmalpfege zeigt sich zu (willens-) schwach,

diesen Koloß des Lichtwerks der Nachwelt zu erhalten. Ein Trauerspiel

!

In London z.B. wird historische Industriearchitektur zur meist besuchtesten

Galerie moderner Kunst umgebaut, in Dresden dagegen reißt man

solche Ikonen ab. Ein unglaubliches Versagen der DREWAG, der Dresdner

Denkmalpflege und vieler anderer Verantwortlicher! www.tate.org.uk

Selbst Cottbus hat sein altes Dieselkraftwerk (1927-28)

2008 in ein modernes Kunstmuseum umfunktioniert:

www.museum-dkw.de

Im Juli 2005 konnten eine Vielzahl der Gebäude für ein Kunstprojekt

www.elektrische-stadt.de

gewonnen werden.

Ansicht vom Wettiner

Platz: künftig ohne das Kesselhaus und damit ohne seiner pyramidalen

expressiven Steigerung - Foto: 2005

Ansicht vom Wettiner

Platz: künftig ohne das Kesselhaus und damit ohne seiner pyramidalen

expressiven Steigerung - Foto: 2005

2005

noch vorhanden: riesige markante Stahlträger - gemacht scheinbar

für die Ewigkeit - Abriss: 2006

2005

noch vorhanden: riesige markante Stahlträger - gemacht scheinbar

für die Ewigkeit - Abriss: 2006