|

„Die Neugestaltung der Innenstadt Dresden“

Pläne des Dresdner Stadtplanungs- und Hochbauamtes von 1937 bis 1940 Thomas Kantschew - Mai 2025 |

| Zurück Einleitung, Gliederung |

Vor Plan Juli 1938 |

|

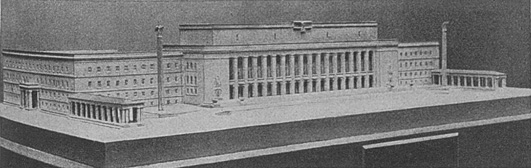

1937 – erste Stufe Auf der „I. Deutschen Architektur- und Kunsthandwerk-Ausstellung“ in München vom 22.01.- 18.04.1938 bot sich die erste Gelegenheit, den bereits Anfang Dezember 1937 erstellten Wolf-Plan „Neugestaltung der Innenstadt“ Dresden im großen Rahmen im eben erst neu errichteten „Haus der Deutschen Kunst“ der damaligen Fachwelt, der Öffentlichkeit und vor allem Hitler und Speer zu präsentieren. Im Raum 24, der sich mit dem Thema Umgestaltung der Städte befasste, wurde dieser Neugestaltungsplan vom Stadtplanungsamt Dresden vorgestellt. Dominant waren die Modelle der neuen Gauforen in Dresden (Wilhelm Kreis), in Weimar (Hermann Giesler) und in Karlsruhe (Hermann Reinhard Alker). Stadtplanungsamt Dresden und NSDAP Sachsen waren zwei verschiedene Bauherren.  Modell geplantes Gauhaus in Dresden, DBZ 1938, Heft 5, 2. Februar, gezeigt auf der I. DAKA in München. Bauherr: NSDAP, Gauleitung Sachsen. Entwurf: Professor Wilhelm Kreis. Dresden wurde in der Präsentation der Ausstellung mit seiner Planung eines neuen monumentalen Adolf-Hitler-Platzes (Gauforum) als vorbildlich und richtungsweisend bezeichnet, gegenüber der Planung des Gauforums in Weimar. (19)  Plan "Die Neugestaltung der Innenstadt" Die ursprünglich farbig lavierte Zeichnung, unten rechts von Wolf signiert und mit Datum vom 09. Dezember 1937, Abgebildet in: Zentralblatt der Bauverwaltung 16.02.1938 mit Text: „Landeshauptstadt Dresden, Stadtplanungs- und Hochbauamt“ Schwarz markiert: neue Straßenraumkanten, grau: vorhandene Straßenraumkanten. Auf Neustädter Seite wird vor allem die 1937 beendete Elbuferneugestaltung betont. Vergrößerung Originale Bildunterschrift: „Der Plan zeigt unten rechts den künftigen Adolf-Hitler-Platz mit der Halle der Vierzigtausend (Sachsenhalle), das Gauhaus und den Aufmarschplatz sowie die in Aussicht genommene Durchbruchstraße zum Rathaus (Turm als Blickpunkt) als Grünverbindung und gleichzeitige Aufmarschstraße vom Stadtinnern zum Parteiforum und zu der anschließenden Parkanlage des Großen Gartens. Weiterhin sind dargestellt die geplanten Maßnahmen zur Gesundung von Wohnvierteln (oben links), zur Gesundung der Verkehrsverhältnisse (z.B. Durchbruch vom Wiener Platz - Hauptbahnhof - zum Ring), die Schaffung innerstädtischer Parkplätze und die Auflockerung durch Grünzüge in Verbindung mit den Durchbruchstraßen.“ (20)

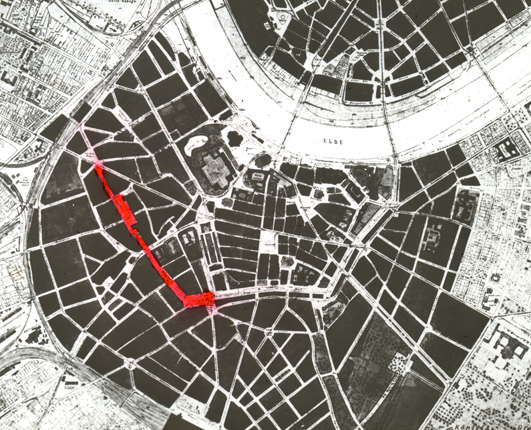

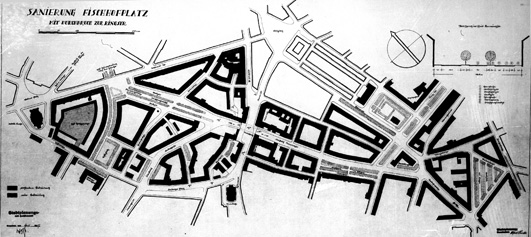

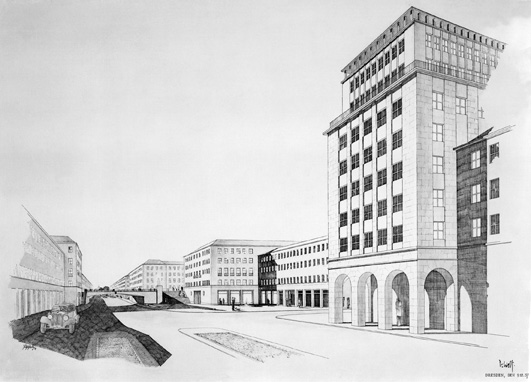

Gauforum, Altstadtsanierung und „Verkehrsgesundung“ Oberste und erste Priorität hatte bei diesem ersten Stadtumbauplan die Schaffung eines Gauforums und dessen Aufmarschstraße als Verbindung zum Dresdner Rathaus am Ring. Wilhelm Kreis hatte detaillierte Entwürfe zu diesem Parteiprojekt gefertigt. Die Anbindung vom Rathausplatz zum Hauptbahnhof war jedoch unbefriedigend. Eine neue direkte Straßenverbindung zwischen Rathausplatz und Wiener Platz sollte durch die vorhandene Christianstraße entstehen, die durch Hausabbrüche am Georgplatz und an der Prager Straße eine durchgehende Achse hätte bilden können, allerdings in dieser Phase unter Beibehaltung der ursprünglichen Breite. Zweite Intention dieses ersten Neugestaltungsplanes war die seit Jahrzehnten aufgeschobene „Altstadtsanierung“ in diesem Gebiet der Wilsdruffer Vorstadt (u.a. Fischhofplatz). Planungen existierten bereits seit der Jahrhundertwende 1900.  Gesamtbebauungsplan Abth. 5 Wilsdruffer Vorstadt südlich der Wettiner Straße (mit Übersichtsplan, 1900- Ausschnitt), Nachtrag zum Ortsgesetze zum Gesamtbebauungsplane, vom 13.Dezember 1900 (Oberbürgermeister Beutler), Stadtplanungsamt Bildstelle / Stadtarchiv Dresden, 2.3.15 Baupolizeiamt, Nr. 1418, Akte: Bebauungsplan Wilsdruffer Vorstadt. Vergrößerung In diesem Plan von 1900 kann man gut erkennen, wie die Umgestaltung der Wilsdruffer Vorstadt mit einer Durchbruchstraße am Fischhofplatz und der Verbreiterung der Mittelstraße (schwarz markiert) als festzusetzende neue Fluchtlinien fest eingeplant worden war. Dennoch unterblieb eine Umsetzung all die Jahrzehnte. Die Sanierung dieser Gebiete des Kleinbürgertums und unterer Mittelschichten wurde sowohl in der Zeit bis Kriegsbeginn 1914 zurückgestellt, als auch in der sozialdemokratisch geprägten Zeit (21) nach der Revolution 1918/19 nicht in Angriff genommen.  Geplanter Durchbruch Dresden Altstadt (rot gekennzeichnet im Original), nicht realisiert. Stadtplanungs- und Hochbauamt, Bildstelle. Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII4960, Fotograf/in unbekannt, 1929, Vergrößerung Paul Wolf, Dresdner Stadtbaurat für Hochbauwesen und Stadterneuerung seit 1922, startete dann 1929 im Vorfeld der II. Hygiene-Ausstellung in Dresden 1930/31 einen neuen Versuch, das Problem anzugehen:  Foto 1931, damaliges Stadtmodell (22) Originalunterschrift: „Geplanter Sanierungsdurchbruch in Dresden-Altstadt“ Im Modellfoto zu sehen: Annenkirche im Vordergrund, links oben Westkraftwerk am Wettiner Platz und in der Mitte der neue Durchbruch mit einem neuen langgestreckten Platz. Vergrößerung Pläne zur „Altstadt-Gesundung“, so die damalige Bezeichnung, beinhalteten 1931 den Abriss der nicht als wertvoll erachteten Vorstadtbebauung entlang einer das Stadtviertel schneidenden Durchbruchstraße. Aber auch dieser Versuch scheiterte. Wolf konnte in den letzten Jahren der Weimarer Republik keinen wirklichen Fortschritt in den Verbesserungen der Wohnbedingungen in den Altstädter Arbeiterquartieren, so u.a. eben in der Wilsdruffer Vorstadt erreichen. In seinem Artikel „Die gesunde Stadt“ heißt es: Immer dringlicher erscheint bei uns in Deutschland die Notwendigkeit der Beseitigung verwahrloster Wohnviertel. Dieses bedeutsame Problem bewegt heute alle Kulturländer der Erde, und auf dem internationalen Wohnungs- und Städtebaukongreß Berlin 1931 stand dieser Gegenstand besonders zur Erörterung. Leider sind fast überall die gesetzlichen Grundlagen für die zwangsmäßige Beseitigung verwahrloster Wohnhäuser und Wohnviertel noch ungenügend entwickelt, besonders hinsichtlich der Enteignungs- und Entschädigungsbestimmungen. (23) Nach der „Machtergreifung“ 1933 schienen sich für den Dresdner Stadtbaurat Wolf unter den radikal veränderten politischen Verhältnissen neue Optionen zu öffnen. Während einer „Tagung für Heimatschutz und Denkmalpflege und zur Gaukulturwoche.“ 1936 in Dresden hielt der Denkmalschützer Dr. Hans Joachim Glatzer in der typischen biologistischen Sprache der damaligen Zeit in Bezug auf die Probleme der Altstadtsanierung fest: Der Ruf nach dem Städtebau-Chirurgen (…) So erbten wir das Altstadtproblem, Problem zugleich in verkehrstechnischer, hygienischer und sozialer Beziehung. (…) Denn das steht unter den Eingeweihten fest: ohne das Messer des Chirurgen wird es in den meisten Altstädten — und auf lange Sicht auch in Dresden — nicht gehen, soll der Patient nicht an Luftmangel ersticken. (24)  Fischhofplatz 15 vom 14.06.1934. Alles zum Abriss vorgesehen! Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. I1426, Fotograf/in unbekannt, 1934 Zur Klärung: Altstadtsanierung meinte in den 1930er Jahren in vielen Fällen „Kahlschlagsanierung“, im Sinne von alles abreißen und neu bauen. Auch in diesem Gebiet um den Fischhofplatz sollte das ganze herunter gekommene Viertel am Weißeritzmühlgraben der ehemaligen Fischergemeinde komplett abgerissen werden. Tatsächlich handelte es sich um einen der ältesten mittelalterlichen Siedlungskerne (ehemaliger Rundling) außerhalb der Festung Dresdens aus dem 15. Jahrhundert und damit um einen signifikanten Teil der späteren Residenz Dresden. (25) Das wachsende stadthistorische Interesse an diesen Teilen von „Alt-Dresden“, publiziert in Artikeln (26), Postkarten oder Zeichnungen stand kontrastreich neben einer angestrebten rabiaten Überformung dieses historischen Stadtviertels durch einen starken Modernisierungsschub. Diese Kahlschlagpraxis wurde in deutschen Städten erst viele Jahrzehnte später mit wirklicher Sanierung des Bestandes in bessere Bahnen gelenkt (in der Bundesrepublik ca. ab 1975, in der DDR später). Zeichnung in Kohle und Graphit von Curt Winkler, Ansicht aus Alt-Dresden Der Dresdner Künstler Curt Winkler war einer der wenigen, die sich für die alten Stadtviertel in der sich rasch wandelnden City interessierten und sie in Zeichnungen festhielten, so u.a. in dieser "Ansicht aus Alt-Dresden: Straßenzug mit Gasthaus Jägerklause" von 1936. Dem wehmütig künstlerischen Blick zurück stand ein unsentimentaler, technischer Blick nach vorn seitens der Fachleute entgegen. Die DNN berichtete über eine deutsche Städtebautagung in München im Oktober 1934: Das Problem der Altstadtsanierung Städtebauer und Baufachleute verlangen einheitliche gesetzliche Grundlagen Stadtbaurat Niemeyer begründete die Notwendigkeit der städtebaulichen Sanierung der Innenstädte vor allem von wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Erwägungen aus. Wenn es nicht gelinge, den Innenbezirken unsrer großen Städte durch Schaffung größerer Straßen- und Platzräume die Verbindung mit dem motorisierten Verkehr zu erhalten, so seien sie in vielen Fällen zu wirtschaftlichem Aussterben verurteilt. Die Städte vermöchten aber die große finanzielle Belastung durch die hier zu lösenden Ausgaben zumeist nicht zu tragen: es sei daher von der Akademie für Bauforschung zusammen mit 50 Großstädten bereits ein Entwurf für eine gesetzliche Neuregelung der einschlägigen Bestimmungen ausgearbeitet worden. (27)  Sanierungsplan Fischhofplatz mit Durchbruch zur Ringstraße, April 1937, Tag der Aufnahme: 28.07.1937 Stadtplanungs- und Hochbauamt Dresden, gezeichnet von Alfred Winkler vom Stadtplanungsamt (Unterschrift rechts unten) und unterzeichnet von P.Wolf (links unten), mit eingeplanten Parkplätzen (einschließlich einer Großgarage im Innenhof) und einer Unterführung an der Annenstraße. Rechts oben: Straßenquerschnitt. Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII809, Fotograf/in unbekannt, 1937, Vergrößerung Im April 1937 zeichnete Alfred Winkler, Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes Dresden, einen detaillierten Plan für die allumfassende Neugestaltung des Fischhofviertels. Eine neue 46 Meter breite Durchbruchstraße, die den vorhandenen Straßennamen Flemmingstraße bekommen sollte, hätte eine neue, baumbestandene Achse durch das Viertel gebildet, einschließlich Fahrradspuren. An mehreren Stellen waren Parkplätze geplant sowie eine Großgarage im Innenhof südlich des Wettiner Platzes. Ende 1937, gleich nach Fertigstellung des Gauforumplanes von Wilhelm Kreis, startete Paul Wolf im Auftrag von Bürgermeister Kluge, den ersten Versuch, das Großthema NSDAP- Gauforum/ Aufmarschachse mit den aufgeschobenen städtischen Themen Altstadtsanierung und „Verkehrsgesundung“ in einem Plan zu verbinden. Das am 04. Oktober 1937 erlassene „Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte“ spielte eine Rolle, ebenso wie Mutschmanns Einfluss. Mit den anstehenden großen Umbaumaßnahmen für das Gauforum glaubte Paul Wolf, all die seit Jahrzehnten angestauten Probleme mit einem Mal wirksam zerschlagen zu können. Verkaufsunwillige Grundstücksbesitzer konnten, wie beschrieben, durch das neue Gesetz gezwungen werden, ihren Boden zu veräußern. Das traf sowohl auf die geplante Aufmarschachse vom Rathaus zum Gauforum zu, als auch auf die Durchbruchstraße durch die Wilsdruffer Vorstadt. Zusätzlich konnte Wolf mit diesem Neugestaltungsplan auf die seit vielen Jahren zunehmenden Klagen in Dresden über sich verschärfende ungenügende Verkehrsverhältnisse in der Innenstadt entgegenwirken. Der im Dezember 1937 verfasste Plan Neugestaltung Innenstadt Dresden hat gegenüber dem im April 1937 konzipierten Plan für den Durchbruch am Fischhofplatz einige deutliche Erweiterungen nach Süden. Unter Teilabriss der südwestlichen Vorort-Altstadtbebauung sollte jetzt ein durchgehend neuer Straßenverlauf vom Hauptbahnhof, über eine Ringerweiterung, die Annenstraße bis zur Schweriner Straße als grün geprägter breiter Straßenraum mit baumbepflanztem Mittelstreifen entstehen. An diesem neuen Sanierungsdurchbruch hätten dann die dringend benötigten Parkplätze geschaffen werden können. Link zum vergrößerten Neugestaltungsplan für die Durchbruchstraße in der Wilsdruffer Vorstadt, Stand: 09. Dezember 1937 (Ausschnitt), Abgebildet in: Zentralblatt der Bauverwaltung 16.02.1938 Zum Neugestaltungsplan Innenstadt Dresden hieß es im März 1938 in der Bauwelt: Der vom Stadtplanungs- und Hochbauamt der Stadt Dresden (Stadtbaurat Dr.-Ing. Wolf) aufgestellte Plan zur Neugestaltung der Innenstadt zeigt im übrigen auch die beabsichtigten Verbesserungen der Wohnviertel, insbesondere des sogenannten Fischhofviertels zwischen Annen- und Wettiner Straße (links oben im Plan), und die im Zusammenhang damit vorgesehenen Verkehrsverbesserungen, z.B. die Entlastung der Prager Straße und des Postplatzes durch Schaffung eines Durchbruchs (Kurvenstraße links unten im Plan) vom Wiener Platz mit dem Hauptbahnhof zum Ring und weiterhin als Unterführung der Annenstraße (links Mitte im Plan) zur Wettiner und Freiberger Straße. Des weiteren läßt der Plan die Auflockerung der Innenstadt durch große Grünzüge in Verbindung mit den geplanten Durchbruchstraßen und die Schaffung innerstädtischer Parkplätze erkennen. (28)  Altmarkt 1937, Fotoausschnitt mit dem vollgeparkten Platz. Foto: Walter Möbius - Deutsche Fotothek, Fotoausschnitt: T.Kantschew. Originalfoto: wwww.deutschefotothek.de Der hoffnungslos zugeparkte, relativ kleine Altmarkt konnte der motorisierten Stadt der Zukunft, die im Ballungsraum um Dresden eine Million Einwohner aufwies, nicht mehr gerecht werden. Auch die Dresdner Denkmalpflege wies auf den Notstand fehlender innerstädtischer Parkplätze hin. Insbesondere wurde der vollgeparkte Schloßplatz am Beginn der Brühlschen Terrasse kritisiert. (29) Innerstädtische Parkplätze Bereits 1928 zur „7. Jahresschau Deutscher Arbeit“ in Dresden unter dem Titel „Die technische Stadt“ aus Anlass des 100. Jubiläums der Technischen Hochschule Dresden war auf das drängende Problem fehlender Parkplätze in der Stadtmitte hingewiesen worden: „Das rasende Tempo der heutigen Zeit, die Ungeduld des modernen Menschen ebnen der Entwicklung des Automobils in Deutschland immer mehr den Weg. Die Zeiten, in denen der Kraftwagen noch als ein Luxusgegenstand angesehen wurde, sind längst geschwunden. (...) Die Unterbringung der Wagen, das Parken auf öffentlichen Plätzen, sind schwer lösliche Probleme und man wird bei großen Neubauten schon Rücksicht nehmen müssen, daß genügend bebauter oder unbebauter Raum vorhanden ist, um die Automobile von der verkehrsreichen Straße wegziehen zu können.“ (30) Paul Wolf konnte den sich immer mehr aufbauenden Notstand fehlender Parkplätze in der Innenstadt in den folgenden zehn Jahren von 1928 bis 1937 nicht wirklich lösen. (31) Nun schien die Gelegenheit gekommen, dieses Problem mit den anderen Aufgaben fürs Erste zu klären. Auflockerung der Innenstadt durch breite Alleenstraßen und neue Plätze Zur Auflockerung dicht besiedelter Innenstadtgebiete sollte ein neuer Platz südöstlich des 1926-28 errichteten neuen riesigen Kesselhauses mit den vier rauchenden Schornsteinen (im Volksmund: Panzerkreuzer „Aurora“) dienen. Das Kraftwerk ließ bei Westwind oft jede Menge Ruß auf die Häuser der engen und baufällige Vorstadtbebauung rieseln. Architekt der Kraftwerkserweiterung war wiederum Stadtbaurat Paul Wolf. Auch diese offensichtlich unzumutbaren Lebensbedingungen, unmittelbar an das Industrieareal angrenzend, waren für Paul Wolf ein Grund, hier neue und bessere Wohnbedingungen schaffen zu wollen, auch mit Baumpflanzungen entlang der Durchbruchstraßen sowie einem höheren Hygiene-Standard mit Elektrizität, Gas und Fernheizung.  Mittelstraße mit den vier Schornsteinen des Westkraftwerkes am Wettiner Platz und im Dreck spielendes Kind vorn, Foto Sammlung: altesdresden.de, Vergrößerung Die neue Durchbruchstraße hätte neben dem Abriss von Vorort-Altstadtbebauung, auch eine Überwindung der damit verbundenen historischen Kleinteiligkeit bedeutet und zusätzlich eine Verdrängung des hier ansässigen Kleinhandwerks, für die man hätte Ersatz schaffen müssen. Diese wegfallenden Gewerberäume (Werkstätten, kleine Fabriken, Handwerker-Familienbetriebe) sollten zum Teil in „Neugestaltungsgebiete“ verlagert werden. (32)  Zeichnung: Visualisierung des geplanten Sanierungsdurchbruchs am neu geplanten, tiefer gelegten Fischhofplatz und der höher gelegenen, kreuzungsfreien Annenstraße. Auf dem neuen Platz sollte 1937 ein kleines Hochhaus entstehen, dazu Geschäfte im EG. Zeichnung: Stadtplanungs- und Hochbauamt Dresden, unterzeichnet von Paul Wolf, Bildstelle. Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII3805, Fotograf/in unbekannt, 1937, Vergrößerung Die geplante Architektursprache lässt sich nicht unbedingt in einen Heimatschutzstil einordnen, sieht man von den Satteldächern ab. Angestrebt war eine einfache und schlichte Fassadengestaltung in Blockrandbebauung. Allein die Realisierung dieses ersten Neugestaltungsplanes wäre ein immenser Kraftakt geworden, der Bauressourcen und hohes Finanzkapital erfordert hätte. Aber der Dresdner Ersatz- Oberbürgermeister Kluge und Paul Wolf konzipierten in Zusammenarbeit mit der staatlichen Hochbaudirektion innerhalb weniger Monate bereits die nächste Erweiterungsstufe des Neugestaltungsplanes Innenstadt Dresden mit der Schaffung eines Museumsviertels hinter dem Zwinger und einer neuen Direktverbindung vom Hauptbahnhof dorthin. |

|||

|

21) Ergebnisse der

Dresdner Kommunalwahlen von 1919- 1933 auf: https://de.wikipedia.org/ 22) Paul Wolf: Die gesunde Stadt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Internationalen Hygiene Ausstellung Dresden 1930/ 1931. In: DBZ 1931, 02.09.1931, S.116 23) Matthias Lerm: Konzepte für den Umbau der Stadt Dresden in den 30er und frühen 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, Erschienen in: 4. Kolloquium zur dreibändigen Dresdner Stadtgeschichte. Vom 18. März 2006, S. 24-41 24) Dresdner Neueste Nachrichten, 7. Oktober 1936, Seite 5 (längerer, ganzseitiger Artikel) 25) Einige allgemeine Informationen zum Fischerdorf auf: https://de.wikipedia.org/wiki/Fischersdorf_(Dresden) 26) So u.a. Edwin Wanke: Zur Geschichte des Grundstückes Fischhofplatz 3 und der darauf ruhenden Realgerechtigkeit, in: Dresdner Geschichtsblätter, Band 10, 1938/40 27) Dresdner neueste Nachrichten: 05.10.1934 28) Bauwelt Heft 9 vom 03.03.1938, S.210 29) Akte des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen 1934 - 1939, 389, D. 166 30) Max Anders, I. Vorsitzender des Reichsverbandes der Garagenbesitzer e. V. Im Text zu: Kraftfahrwesen, Ausstellungskatalog „Die technische Stadt“ Dresden 1928, S.44. Gesamttext: https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/383441/50 31) Eine der wenigen Großgaragen in der Dresdner Innenstadt war die zweigeschossige Albrecht-Garage mit ca. 600 Stellplätzen, Tankstelle u. Reparaturwerkstatt vom Architekten Friedrich Hertzsch (Albrechtstraße 9). In: Hans Conradi: Moderne Europäische Gross-Garagen. Der Baumeister 1931/ April. Zum Vergleich: 1928 errichtete Hochgarage mit sechs Etagen und drei Automobilaufzügen in Chemnitz. https://fahrzeugmuseum-chemnitz.de/ueber-uns/hochgarage und Foto 2025 Thomas Kantschew 32) Sta, Akte Dezernat Aufbau 25 |

|||

|

Weiter zu: "Neugestaltung der Innenstadt Dresden" Plan Juli 1938 (zweite Stufe) |

|||

|

Einleitung Pläne 1920er Jahre, 1934, Gauforum 1937 |

Plan 1937 Erste Stufe |

Plan Juli 1938

Zweite Stufe |

Plan

Herbst 1938 Dritte Stufe |

|

Umgestaltungspläne an Plätzen.

Einzelprojekte Teil 1 |

Umgestaltungspläne an Plätzen. Einzelprojekte Teil 2 |

Verkehrsaspekte |

"Großstadtgesundung"

und "Rassenhygiene" |

|

Mutschmannplan 1939 "Neugestaltungsstadt" Vierte Stufe |

Plan 1940 Fünfte Stufe |

Finanzierung und kritische Stimmen | 1946, Conert-Plan „Vorentwurf für die Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ |

| Fazit | Quellen- und Literatur |

|

|

| EPOCHEN-ÜBERSICHT • START • KONTAKT • LINKS |

|

|