Pläne des Dresdner

Stadtplanungs- und Hochbauamtes von 1937 bis 1940

Thomas Kantschew - Mai 2025 |

| Zurück Plan Herbst 1938 |

Vor Einzelprojekt Teil 2 |

|

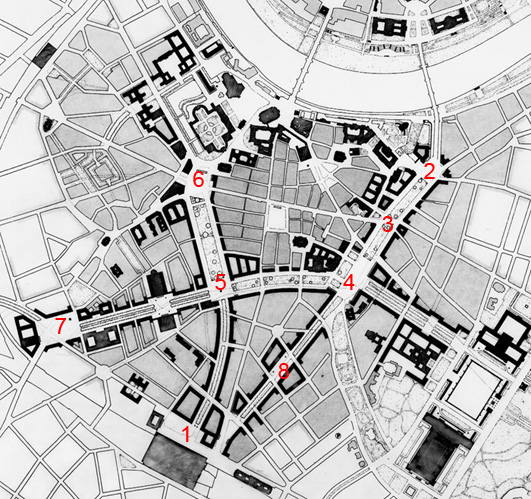

Stadtraum: Umgestaltungspläne an Plätzen und Achsen Plan „Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ 1938 Bei der Neugestaltung der Innenstadt Dresden (3. Stufe) hatten Paul Wolf und der NSDAP-Bürgermeister Kluge neben den brachialen Straßendurchbrüchen eine Neuordnung von städtebaulich herausragenden Plätzen geplant. An wichtigen exponierten Scharnierstellen im Stadtgefüge sollten nun prägnante Einzelbauten und Ensembles entstehen. In Dresden blieben über Jahrzehnte hinweg städtebaulich Problemfelder ungelöst, die weder unter Stadtbaurat Erlwein, noch unter Poelzig beseitigt werden konnten. Diese ungeklärten städtebaulichen Situationen plante Paul Wolf im Zuge der langfristigen Umgestaltung neu zu ordnen, verband dies mit einer schier unendlich währenden Prosperität eines vermeintlichen unaufhaltsamen nationalsozialistischen Wirtschaftsaufschwungs, so wie es die Propaganda unablässig wiederholte. Nur vordergründig mit Barocklabel etikettiert, sollte Dresden in der Zielstellung ein kantig-modernes NS-Machtzentrum im mitteldeutschen „Raum“ werden, wetteifernd mit anderen Metropolen des „Großdeutschen Reiches“ nach dem „Anschluss“ Österreichs im März 1938 und der Errichtung des sogenannten „Protektorats Böhmen/ Mähren“ (nach Liquidierung der Tschechoslowakei 14.-16. März 1939).  Plan: Neugestaltung der Innenstadt Dresden - Stand November 1938 mit Einzelprojekten 1) Wiener Platz; 2) Schlagerterplatz (heute Rathenauplatz); 3) Pirnaischer Platz; 4) Rathausplatz; 5) Kreuzung Johannes-Ring/ Wallstraße (Dippoldiswalder Platz); 6) Postplatz; 7) Verlängerung der Ringstraße; 8) Durchbruch mit neuem Moltkeplatz. Nummernkennzeichnung: T.Kantschew Zu diesen städtebaulich exponierten Plätzen zählten, neben dem Gauforum und der Aufmarschachse, zuerst einmal sämtliche fünf Plätze am ehemaligen Festungsverlauf in den heutigen Bezeichnungen: Rathenauplatz, Pirnaischer Platz, Rathausplatz, Dippoldiswalder Platz und Postplatz. An diesen wichtigen städtischen Verkehrsknotenpunkten wollte sich das „dritte Reich“ besonders in Szene setzen und eine neue Zeit symbolisieren – eben in Überformung vorhandener als überholt und nichtig bezeichneter Zeitschichten. Auch die Gründerzeit unter den Regierungen der sächsischen Könige Albert und Georg war forsch über vorhandene Bebauung hinweg gegangen, wie z.B. am gesamten Pirnaischen Platz und mit der Anlage der König-Johann- und der Grunaer Straße als Durchbruchstraßen. Nun 1938 sollten jene eklektizistische Großbauten ebenfalls durch eindrucksvolle neue Gebäude im NS-Stil ersetzt werden. Man kann, was die eigentliche Architektur der neuen Ringstraße angeht, in großen Teilen nur spekulieren, welches Erscheinungsbild die neuen Verwaltungsbauten, Hotels und Großgaragen dort gehabt hätten. In den späten dreißiger Jahren war der Art Deco-Stil (u.a. USA, UK, Frankreich, Belgien) oder der italienische Rationalismus (Razionalismo) nicht unbedingt ästhetisches Leitbild Hitlerdeutschlands. (54) Mit einer erhaltenen ersten Skizze der Aufmarschachse vom Rathaus zum Gauforum ist jedoch für diese wichtige Propaganda-Allee ein Anhaltspunkt für die angestrebte monumental neoklassizistische Architektursprache vorhanden. |

|

|

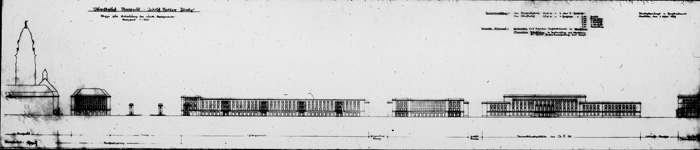

| Zeichnung „Durchbruch

Rathaus - Adolf Hitler Platz“, Skizze zur Bebauung der nördlichen

Straßenseite. Vom Stadtplanungs- und Hochbauamt vom 03.Mai 1939,

Foto: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr.

XIII5230_1, Fotograf/in unbekannt, 1939,

Vergrößerung Zudem gibt ein Dokument von 1939 mit "Richtlinien für die Baugestaltung in Dresden" Aufschluss, wie die künftige architektonische Form der Stadt in den folgenden Jahren vom Stadtplanungs- und Hochbauamt Dresden geplant war. Auf einer Besprechung mit den Beauftragten der Gauverwaltung der Reichskammer der bildenden Künste am 18.Januar 1939, bei der Paul Wolf, Herbert Conert, die Oberbauräte Burkmüller und Harthun sowie Naumann und Steudtner anwesend waren, wurden verschiedene Punkte vorgeschlagen. Obwohl Paul Wolf selbst in den 1920er Jahren eine Vielzahl moderner Gebäude im Stil des Neuen Bauens errichtet hatte (u.a. Sachsenbad, Frauenklinik Johannstadt, Schule Reick, Jugendherberge) wurden nun in der typischen NS-Sprache veränderte Leitbilder definiert: "Punkt 4. Um wieder zu einer einheitlichen und bodengebundenen Baukultur in Dresden zu gelangen, müssen Hausformen entwickelt werden, die auf Grundlage der örtlichen Überlieferung, aber auch unter Berücksichtigung der heutigen Lebensbedürfnisse wieder, wie in den Zeiten vergangener Kulturepochen, die gesunden Zellen der Stadt bilden." „Punkt 5. Ziel sollte sein, für das ganze Stadtgebiet einheitliche Ziegeldeckung zu verwenden, während für die Dominanten (öffentliche Gebäude oder ähnliche Gebäude) ein anderer Dachdeckungsstoff eine wünschenswerte Steigerung bedeuten kann." „Punkt 6. Eine gesunde Baugesinnung erfordert einen klaren, überzeugend schlichten äußeren Gesamtaufbau des Hauses und eine liebevolle handwerkliche und werkgetreue Durchbildung aller Einzelheiten. Die Werkstoffe sind mindestens straßenweise einheitlich zu verwenden, besonders für den Putz, die Sockelmauern (...)." (55) Angestrebt war also eine konservative Bauweise der "neuen Tradition", mit wenig Innovationspotential, die ein einheitliches uniformiertes Gesamtbild abgeben sollte. Dieses architektonische Leitbild verbunden mit den städtebaulichen Plänen von 1938 geben eine Vorstellung, wie Dresdner Städtebauer Forderungen nach einheitlichen Gestaltungsrichtlinien mit einem totalitären Zugriff auf die Besitzverhältnisse und einer extremen Überformung historischer Stadtschichten zu verbinden suchten. Gauleiter Mutschmann sagte zur Grundsteinlegung des Sächsischen Gauhauses am 09.März 1939: „Die Dresdner Barockbauten jener Zeit sind weltberühmt geworden und geblieben. Alles, was hier später gebaut wurde, verschwindet hinter diesen Großleistungen vollkommen und ist zumeist auch nicht wert, in die Geschichte einzugehen." (56) Gemeint war das 19. Jahrhundert und die ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts – völlig ignorant gegenüber den Leistungen der Semper-Nachfolger, der herausragenden Villenarchitektur um 1860, der Reformbaukunst, der Gartenstadtbewegung, dem Aufbruch in die Moderne der 1920er Jahre - eine einseitige Barockfokussierung also mit Folgen. Ein anderes Mutschmann-Zitat belegt die geplante Abwendung von der wilhelminischen Bauepoche (sogenanntes „zweites Reich“). Am Ende seiner Erläuterungen zum Plan Dresden als Neugestaltungsstadt heißt es 1939: "(...) wie auch der nationalsozialistische Schaffenswille danach drängt, die kulturellen Bausünden eines ganzen Jahrhunderts, insbesondere aber der Gründerzeit, soweit das irgend möglich ist, wieder gutzumachen." (57) Den ersten Eindruck der auf Außenwirkung bedachten Gauhauptstadt hatten mit dem Zug anreisende Besucher auf dem Wiener Platz vor dem Hauptbahnhof. Im Folgenden sollen geplante Einzelprojekte an strategischen Punkten im Plan „Neugestaltung Innenstadt Dresden“ 1938 näher vorgestellt werden: |

|

|

54) Progressive Architekten wurden mit der Schließung der Bauhaus-Schule 1933 ins Exil getrieben. Die internationale Moderne der 1930er Jahre wurde in Hitlerdeutschland allerdings nicht komplett unterdrückt. Sowohl im Industrie- als auch in Verkehrsbauten konnten weiter moderne Formen Anwendung finden. In einigen Fachzeitschriften wurde vor dem Weltkrieg über die Vielfalt des weltweiten Baugeschehens berichtet, wie z.B. in: Moderne Bauformen: Monatshefte für Architektur und Raumkunst. Jg. 36, Auslands-Umschau und Zeitschriftenschau: 1936- 1937, Digitalisiert: https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/1234/edition/1217/content 55) Abgedruckt in: Matthias Lerm: Aspekte zum Städtebau in Dresden nach 1945 unter besonderer Berücksichtigung der Verluste historischer Bausubstanz / 2, Anlagenband, S.14-15. Der Inhalt findet sich ähnlich in: Paul Wolf: Baugestaltung in Dresden, In: Städtebau. Zeitschrift der Deutschen Akademie für Städtebau, Reichs- und Landesplanung. Heft 3 / 1939, S. 101 bis 108. 56) NSDAP-Parteizeitung „Der Freiheitskampf“ vom 10.03.1939 57) Mutschmann 1939 |

|

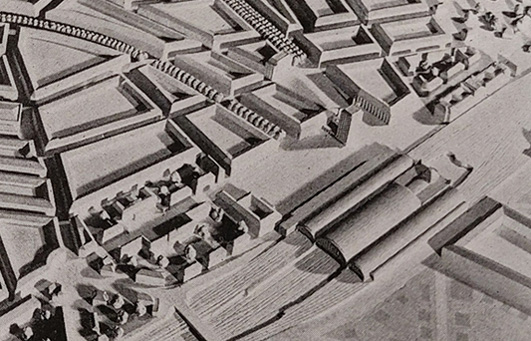

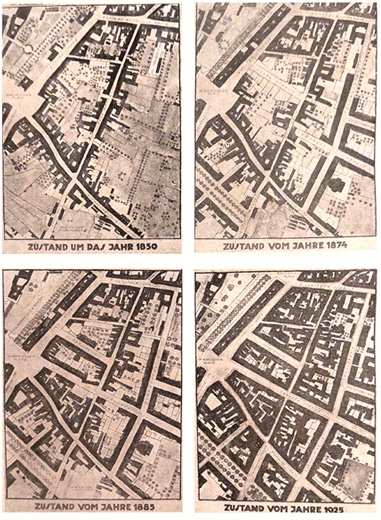

Einzelprojekte Gesamtübersicht: Gegenüberstellung und Vergleich Stadtplan Dresden 1941 mit der geplanten Neugestaltung Innenstadt, Stand Ende 1938, Vergrößerung. Fotos: Deutsche Fotothek und Stadtplanungs- und Hochbauamt/ Bildstelle. Vergrößerung Wiener Platz Bis 1938 hatte sich an diesem Bahnhofsplatz eine unentschiedene Situation zwischen großstädtischer Gründerzeitbebauung und biedermeierlicher Villenarchitektur mit Gärten gezeigt. Am westlichen Beginn der Prager Straße stießen Besucher Dresdens auf eine große störende Brandwand von 1914 (nicht errichtetes Eckgebäude in der Ära Erlwein), symptomatisch für eine abgebrochene Gründerzeit nach der Revolution 1918/19.  Wiener Platz 1924 (Deutsche Fotothek, Fotograf: Walter Hahn) Planungen nach dem I. Weltkrieg in den 1920er Jahren u.a. mit einem Hotel, Büros und Konzertsaal konnten in der Städtebau-Ära Paul Wolf, der ja seit 1922 Chef dieser Behörde war, nicht verwirklicht werden. Die Verfasser dieses überdimensionierten Entwurfes für ein Bürohaus und Hotel 1921 waren Carl Hirschmann (Baudirektor Hochbauamt Dresden) und Paul Andrae. Das langgestreckte Hochhaus-Projekt mit z.T. 18 Etagen hatte durchaus Metropolencharakter, wirkte aber in der ehemaligen Residenzstadt eher befremdlich. Mutmaßlich war keine Bank für die Finanzierung des expressionistischen Großprojektes zu gewinnen oder die Villenbesitzer wollten ihre Grundstücke nicht zu einem tragbaren Preis verkaufen. Die Inflation verhinderte 1923 sämtliche Investitionen. 1938 glaubte Paul Wolf ganz andere rigidere Zugriffsmöglichkeiten zu besitzen. In wenigen Jahren wäre diese ganze ungelöste Situation mit dem neuen Straßendurchbruch zum Postplatz komplett überformt worden. Voluminöse Baumassen hätten den nun deutlich vergrößerten Monumentalplatz aus einem Guss rundherum neu fassen sollen als großstädtisches Ensemble und Entrée am Hauptbahnhof im Stil der NS-Zeit, einschließlich einer vor den Hauptbahnhof vorgebauten Erweiterung zum Wiener Platz als neue südliche Platzwand. In der DNN 12.12.1938 hieß es dazu: „Der Wiener Platz wird so – als würdige Visitenkarte der Gauhauptstadt Dresden – durch großzügige Neubauten einen einheitlichen und geschlossenen Charakter erhalten“. Das heißt, alle biedermeierlichen Villen samt Gärten wären an diesem Platz abgerissen worden, ebenso der gesamte Baublock Sidonienstraße/ Carolastraße/ Wiener Platz/ Prager Straße. Das opulente Gebäude der Landwirtschaftlichen Feuerversicherung Sachsen von 1902 am Beginn der Prager Straße hätte dem neuen rigorosen Straßendurchbruch zum Rathausplatz weichen müssen, beginnend mit einem neuen trapezförmigen Platz. Durchgehend Blockrandbebauung unter Abriss der niedrigeren Villenbebauung und aller Gärten zur Straße.  Landwirtschaftliche Feuerversicherung (rechts im Bild) zum Abriss vorgesehen. (Deutsche Fotothek, Fotograf: Walter Hahn)  Modell Neugestaltung der Innenstadt - Ausschnitt Wiener Platz, In: Mutschmann 1939 Die Prager Straße wäre in diesem Neugestaltungsplan Innenstadt 1938 (dritte Stufe) in ihrer Bedeutung stark heruntergestuft worden. Erste und wichtigere Straße nach dem Verlassen des Hauptbahnhofes wäre die neue breite Geschäftsstraße als Durchbruch zum Postplatz gewesen. Im Stadtmodell 1938 ist zu erkennen, dass auch hier eine einheitliche Höhenabwicklung vorgesehen war. Dennoch wollte Paul Wolf nicht ganz auf Hochhäuser verzichten. Ein moderates Turmhaus am östlichen Rand des neuen Wiener Platzes hätte einen vertikalen Akzent gesetzt. Schlageterplatz (heute: Rathenauplatz) Grundstück ehemalige Synagoge Die Synagoge war am 09. November 1938 während der Pogrome in der „Reichskristallnacht“ von den Nazis in Brand gesetzt und daraufhin (auf Kosten der Jüdischen Gemeinde) abgetragen worden, initiiert von der Stadtverwaltung unter Bürgermeister Rudolf Kluge. (58) Dieser Brückenkopf am Beginn der Auffahrtsrampe Carolabrücke sollte im Plan Ende 1938 komplett neugestaltet werden. Seit dem Abriss der gesamten Westseite der Straße „Elbberg“ 1892 (für den Bau der Carolabrücke) war die weitere Bebauung dieser Brachfläche mit der großen Brandwand eines Nachbarwohnhauses der Synagoge nicht fortgeführt worden. 1885 gab es zwar bereits einen genau ausgearbeiteten Plan an dieser Stelle, er wurde jedoch nicht umgesetzt, Siehe: „Bauplan für die Gegend vom Pirnaischen Platz bis zum Albertplatz in Dresden“, Lithographie, 1885, Zeichnung: Alfred Hottenroth. Autograph. Dr. von Paul Herrmann. [Hrsg.: Städtisches Vermessungsamt]: (59) https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70401004/df_dk_0003552 Zwischen Hasenberg, Schlageter Platz (1933 umbenannt von Amalienplatz, heute: Rathenauplatz) und Zeughausplatz sollte nun in Paul Wolfs Plan vom 25.11.1938 ein neuer Baublock entstehen. Vom Brand der Synagoge am 09. November 1938 bis zur Veröffentlichung des Umgestaltungsplanes (in München zur II. Architekturausstellung ab 10.12.1938) blieben nur wenige Wochen, in denen diese neue Planung der Inbesitznahme und Überbauung des Synagogen-Grundstückes (samt von der Jüdischen Gemeinde genutzten Nachbarhäuser) erfolgte. Im wenige Monate vorher in der DBZ 42/1938 (Oktober) veröffentlichten Plan " Neugestaltung der Dresdner Innenstadt" vom 7.Juli 1938, Stadtbaurat: Paul Wolf, war von einer Bebauung dieser Fläche noch nicht die Rede gewesen. Pirnaischer Platz Die Anlage des Pirnaischen Platzes nach dem Abbruch der Festungsanlage geht auf einen Entwurf von Gottlob Friedrich Thormeyer aus dem Jahr 1816 zurück. Diese unregelmäßige Platzanlage entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem vitalen Großstadtplatz mit mehreren abzweigenden Ausfallstraßen, jedoch ohne geometrisch klare Kontur. Paul Wolf illustrierte 1925 gerade mit diesem Platz sein Urteil über das „Chaos der heutigen Großstadt“, die darüber hinaus „häßlich und ungesund“ sei. (60)  und Siedlung, Wasmuth-Verlag Berlin 1926, Vergrößerung (61) Im Neugestaltungsplan 1938 sollte der Platzcharakter jedoch zugunsten des monumental vergrößerten Rathausplatzes eingeschränkt werden. Eher sollte der breite durchgehende Achsencharakter zur Geltung kommen. Auch hier war die Beseitigung und Abtragung der gesamten Mittelbebauung, wie z.B. des imposanten Viktoriahauses und die gesamte Häuserzeile dahinter vorgesehen. Stattdessen wurde eine Neufassung des breiten Straßenraumes mit prägnanten Achsenkanten angestrebt, so z. B. am Moritzring als Weiterführung des Neubaus der Sächsischen Staatsbank 1928- 31. Auf der Westseite des Platzes hätte sich vor dem Landhaus eine kleine neue Platzsituation ergeben, da der davor gelegene Baublock zum Abriss bestimmt war, um das Landhaus freizustellen. Auch das pittoreske Hotel Imperial auf dem Grundstück König Johann Straße 12 / Maximiliansring hätte einem Neubau weichen müssen. Nationalsozialistische Architekten einer „konservativen Moderne“ verachteten ebenso den operettenhaften, überdekorierten Baustil des wilhelminischen Kaiserreiches um 1880, wie die Avantgarde des Neuen Bauens. Nicht nur Politiker, auch das Bildungsbürgertum und Kunsthistoriker schauten in den 1930er Jahren mit Ablehnung auf den „Zippel-Zappel-Stil“ dieser Epoche herab.  Pirnaischer Platz vor 1945, Foto: Walter Hahn, Deutsche Fotothek. 1938 zum Abriss vorgesehene Bebauung am Ring und sämtliche Gebäude am Pirnaischen Platz. Aus dem Stadtbild getilgt werden sollte ebenso die Ostseite des Pirnaischen Platzes mit ihrer damaligen Mischung aus unruhiger Fassadenoptik im überbordenden Historismus und niedriger einfacher Vorstadtbebauung. Stattdessen waren kantige Volumen vorgesehen in geradlinig neu gefassten Achsenrändern. Die Einmündungen in die Grunaer Straße, in die Äußere Pirnaischen Gasse und die Ecke zum Ring hätten ein gänzlich anderes Erscheinungsbild erhalten. Geplanter Kahlschlag entlang der gesamten Ring-Randbebauung und neue Großbauten mit einheitlichen Gebäudehöhen. Gauleiter Mutschmann beschwichtigte, propagandistisch dick auftragend 1939: „Manches alte Stück der Pirnaischen Vorstadt wird dabei fallen müssen. Dabei kann festgestellt werden, daß baukünstlerisch wertvolle Bauten nicht betroffen werden. Dagegen ist manche unhygienische Mietskaserne darunter, deren Bewohner durch die Umsiedlung in gesunde und einwandfreie Wohnverhältnisse kommen werden. Das gilt vor allem und im verstärkten Maß für die geplanten großen Straßendurchbrüche zwischen Hauptbahnhof, Rathausplatz und Postplatz.“ (62) |

|

|

58) Den eigentlichen Anstoß

zum schnellstmöglichen Abriss gab Regierungsdirektor Martin Hammitzsch

durch ein Rundschreiben des Sächs. Innenministeriums an die Bürgermeister

aller größeren Städte Sachsens zwei Tage nach der Progromnacht. Vgl.

Frederick Taylor. Dresden, Dienstag 13.Februar 1945. München 2004,

S.102-104. Zwischen 11. und 30. November 1938 wurde die Ruine der Dresdner Synagoge von der Abrissfirma Mätschke & Co abgerissen. 59) Der gesamte Umgestaltungsplan 1885 mit dem Bau der „Königin Carola-Brücke“, den beiden Ministerien, der Bebauung des Carolaplatzes sowie angrenzender Viertel anstatt abgerissener Militärbaracken und eben der Neufassung des Quartieres um die alte Semper-Synagoge auf Altstädter Seite war eines der ambitioniertesten Modernisierungsprojekte im gesamten Königreich Sachsen. Die jüdische Gemeinde Dresden wollte in dieser Zeit – aufgrund ihrer stark gewachsenen Mitgliederzahl – einen Neubau errichten. 60) Paul Wolf: Die Großstadt als Formproblem, in: DBZ 1927. Nr. 6 und 7, Stadt und Siedlung, Berlin 9.4.1927, S.48 61) Ebd. S.46 62) Mutschmann 1939 |

|

|

Weiter zu: Plan "Neugestaltung der Innenstadt Dresden" von 1938 Einzelprojekte Teil 2 (u.a. Girozentrale, Rathausplatz, Grundstück Dresdner Anzeiger, Postplatz) |

|

|

Einleitung Pläne 1920er Jahre, 1934, Gauforum 1937 |

Plan 1937 Erste Stufe |

Plan Juli 1938

Zweite Stufe |

Plan

Herbst 1938 Dritte Stufe |

|

Umgestaltungspläne an Plätzen.

Einzelprojekte Teil 1 |

Umgestaltungspläne an Plätzen. Einzelprojekte Teil 2 |

Verkehrsaspekte |

"Großstadtgesundung"

und "Rassenhygiene" |

|

Mutschmannplan 1939 "Neugestaltungsstadt" Vierte Stufe |

Plan 1940 Fünfte Stufe |

Finanzierung und kritische Stimmen | 1946, Conert-Plan „Vorentwurf für die Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ |

| Fazit | Quellen- und Literatur |

|

|

| EPOCHEN-ÜBERSICHT • START • KONTAKT • LINKS |

|

|