Pläne des Dresdner

Stadtplanungs- und Hochbauamtes von 1937 bis 1940

Thomas Kantschew - Mai 2025 |

| Zurück Plan Juli 1938 |

Vor Einzelprojekte Teil 1 |

|

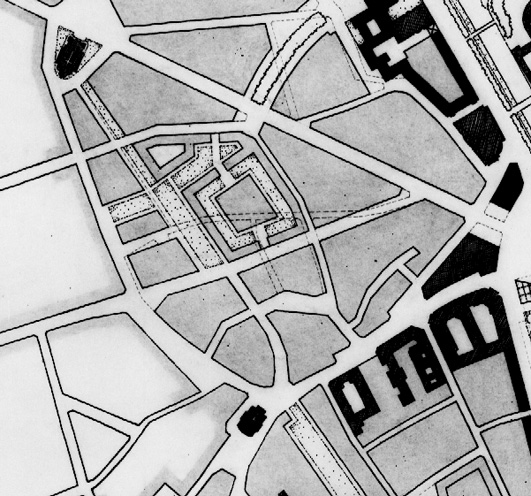

Herbst 1938 – dritte Stufe (Oktober)  Plan: Die Neugestaltung der Innenstadt Dresden vom 17. Oktober 1938. Vom Stadtplanungs- und Hochbauamt Dresden, unterzeichnet von Paul Wolf. Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII3808, Fotograf/in unbekannt, 1938, Vergrößerung Ein fast vollständig leergeräumter innerer Altstadtring kam im Herbst 1938 als prägendes Merkmal hinzu. Einzige Ausnahme im Oktober-Plan wäre die Erhaltung der Markthalle am Antonplatz gewesen. Ansonsten dominierte ein freigeräumter Innenstadtring mit der bereits beschriebenen Kombination von breiteren Hauptstraßen und grünem Fußgängermittelstreifen. Darüber hinaus sollten breite Straßen-Tangenten an der Altstadt vorbeiführen und Entlastungsstraßen zur beengten Prager Straße/ Seestraße/ Schloßstraße bilden. Zusätzlich wäre nun die Ringstraße nach Westen verlängert worden. Den kompletten Stadtumbau hätte jedoch wieder das geplante riesige Gauforum dominiert mit der Aufmarschachse zum Rathaus und den strahlenförmig zum Rathausplatz führenden Dominanten. Wegen des geplanten Gauforums und der zu verlagernden Sportstätten sollte im Ostragehege ein neues sehr großes Sportforum entstehen. Dieses Sportforum südlich der Pieschener Allee gehörte nicht mehr zur Innenstadt. Auch mit Hilfe dieser riesigen Sportstadien, u.a. ein Stadion für 75 000 Besucher, sollte Macht demonstriert werden. Die vorher anvisierte Durchbruchstraße durch die zu sanierenden Altstadtviertel vom Hauptbahnhof bis zur Schweriner Straße/Nähe Wettiner Platz entfiel (bzw. wurde stark reduziert). Damit geriet auch die beabsichtigte Altstadtsanierung am Fischhofplatz und nördlich der Annenstraße in dieser Planungsphase ins Abseits. Es gab zwar nun eine neue quadratisch-blockhafte Altstadtfiguration mit hohem Grünanteil nördlich eines hinzu gekommenen Durchbruchs Freiberger Straße zum Postplatz. Diese ist allerdings nicht mehr fett schwarz markiert und liegt außerhalb der jetzt verbindlich dominierenden neuen Achsen.  Wie auch in anderen Städten wurde in dieser Phase des geplanten Stadtumbaus das Arbeitsfeld Altstadtsanierung „finanziell und propagandistisch von den Neugestaltungsplanungen (…) überschattet und verlor an politischem Gewicht“, so Harald Bodenschatz in „Altstadterneuerung in Hitlers Deutschland“. (38) Paul Wolf: Vizepräsident der Deutschen Akademie für Städtebau, Reichs- und Landesplanung In dieser dritten Stufe im Oktober 1938 sticht ein Ereignis heraus, welches für den Neugestaltungsplan Innenstadt durchaus Bedeutung hatte. Dresden war vom 21. - 28. Oktober 1938 Austragungsort der jährlich stattfindenden Deutschen Städtebau- und Raumplanungstagung. Veranstalter der Tagung mit dem Titel „Die Stadt und das Land“ war die "Deutsche Akademie für Städtebau, Reichs- und Landesplanung im NS-Bund Deutscher Technik". Im großen Saal des Deutschen Hygiene Museums sprachen unter anderem der Vorsitzende Reinhold Niemeyer (39) und Wilhelm Kreis (über „Großbauten der Partei und des Staates im Bild der Stadt“). Für den verhinderten Reichsinspektor des dt. Straßenwesens Dr. Todt referierte sein Ministerialrat Schönleben zu Fragen, die sich aus dem Bau der Reichsautobahnen und der gesteigerten Motorisierung ergaben (u.a. Zubringerstraßen zu den Autobahnen). Die Neuordnung des Hauptverkehrsstraßennetzes wurde von Stadtbaurat Paul Wolf für den Wachstumsprozess der Gastgeberstadt Dresden vorgestellt. Exakter Titel seines Vortrages war "Die Gestaltung der Großstadt und ihrer Ausstrahlungsgebiete" am Beispiel von Dresden. Wolf suchte in seiner Rede die sozialhygienischen Stadtreformen aus den 1920er Jahren mit dem NS-Vokabular „Lebensraum“ in dem neuen Umgestaltungsplan für Dresden zu verbinden. Auch jenseits der sächsischen Hauptstadt Dresden wurde darüber berichtet: "Die Aufgabe der gesunden Großstadtplanung behandelte Stadtbaurat Dr. Ing. Paul Wolf am Beispiel von Dresden, das als Landeshauptstadt im Mittelpunkt des sächsischen Lebensraumes liegt, eines Gebietes, das bekanntlich die stärkste Bevölkerungsdichte in Deutschland ausweist. (…) Die weiteren Ausführungen bezogen sich u. a. auf die durchgreifende Neuordnung des Hauptverkehrsstraßenplanes, auf die Schaffung bzw. Neugestaltung von Volksparkanlagen, Dauer-Kleingarten, Grünplätzen, Erholungsgrünflächen, Spiel- und Sportplätzen, Freiluftschwimmbädern und auf die Altstadtsanierung. (...) Der Bau der Autobahnen mit ihren Stadtanschlüssen verlangen völlig neue Verkehrsgrundlagen." (40) Paul Wolf war auf dieser Tagung nicht einfach nur ein beliebiger Referent. Er hielt seine Rede und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, als stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Akademie für Städtebau, Reichs- und Landesplanung (41) und Vorsitzender der Landesgruppe Mitteldeutschland- Sachsen dieses Instituts. Allein diese hohen Funktionen innerhalb der NS-Raumplanung prädestinierten ihn für demonstrativ vorwärtsdrängende Planungen in der von ihm präsentierten Modellstadt Dresden. Liste der Gaugruppenleiter der Deutschen Akademie für Städtebau (1943) mit Dr. Paul Wolf „Stellvertretender Vorsitzender der Akademie" (42) Ein weiterer wichtiger Aspekt der Dresdner Umgestaltungspläne Innenstadt 1938 ist die Konkurrenz innerhalb des Reichs und seiner Gauhauptstädte. Paul Wolf hatte großen Ehrgeiz und starkes Selbstbewusstsein, in dem Planungseifer als damals siebtgrößte Großstadt (43) innerhalb des Reichs ganz vorn mitzuspielen (und seine eigenen Defizite in den 1920er und beginnenden 1930er Jahren wettzumachen). Schließlich konnte durch das 1937 erlassene "Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte" ganz anders und in sehr großem Maßstab - gerade auch in Fragen des Bodenrechts - gedacht werden. In der Beurteilung des Einflusses der Akademie auf den nationalsozialistischen Städtebau sind die Aktivitäten von Paul Wolf durchaus wichtig. Ein Architekt, der bereits in der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik wirkte, entwickelte sich in der NS-Zeit zu einem einflussreichen Stadtplaner, der Wege für die raumplanerischen Expansionsbestrebungen in urbanen Ballungsräumen mit entwickelte. |

|

|

38) Harald Bodenschatz:

Altstadterneuerung in Hitlers Deutschland: Berlin. In: Altstadterneuerung

in Diktaturen. Ein städtebauliches Erbe Europas, Hsg. Harald Bodenschatz

und Max Welch Guerra, Berlin 2021, S.83. Nur in einer kleinen Zeitungsmeldung vom Juni 1939 zu einer Architekten-Arbeitstagung im Dresdner Künstlerhaus sprach Paul Wolf kurz über "Neugestaltung alter Stadtteile", bei denen man von einer "sogenannten Totalsanierung" absehen könnte. In der Kernaltstadt würde man mit "Maßnahmen auskommen, bei denen die schönen historischen Außenfronten erhalten bleiben. Im Inneren wird man die Gebäude instandsetzen und, wo erforderlich, auch mit modernen, hygienischen Einrichtungen versehen." (Dresdner Anzeiger 26.06.1939, Morgenausgabe, S.3). In diesem Artikel wird auch von einer am selben Tage eröffneten Propagandaschau im Lichthof des Dresdner Rathauses berichtet mit dem Titel: „Erneuerte sächsische Baukultur“, die Landeskulturwalter und Leiter des sächs. Reichspropagandaamtes Heinrich Salzmann mit einer Hetzrede eröffnete. 39) Zu Reinhold Niemeyer (1885 – 1959), der auch in den Nachkriegsjahren in Westdeutschland eine wichtige Rolle als Stadtplaner einnahm, siehe u.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Niemeyer 40) Eine ereignisreiche Tagung. Die Stadt und das Land. Pulsnitzer Anzeiger, 24.10.1938, S. 2. Über diese Tagung berichtete ebenfalls: DNN vom 21. und 22.10.1938 Siehe auch: Paul Wolf: Die Stadt und das Land, Planungs- und Gestaltungsaufgaben. Die Dresdner Tagung der Deutschen Akademie für Städtebau, Reichs- und Landesplanung. In: Deutsche Bauzeitung, Heft 45, 09. November 1938. Digitalisiert bei delibra (PDF) Das neue Dresdner Stadtmodell und die Neugestaltungspläne für die Innenstadt (3. Stufe) waren während der Fachtagung im Kunstausstellungsgebäude am Stübelplatz ausgestellt. Paul Wolf führte die Akademiemitglieder durch diese Präsentation. 41) Die 1922 gegründete Freie Akademie des Städtebaus wurde 1934 in „Deutsche Akademie für Städtebau, Reichs- und Landesplanung“ umbenannt unter Führung von Reinhold Niemeyer, NSDAP seit 1.4.1933. Paul Wolf übernahm die Funktion des Vizepräsidenten der Akademie im Mai 1934. Siehe: Düwel, Jörn / Gutschow, Niels: Ordnung und Gestalt. Geschichte und Theorie des Städtebaus in Deutschland 1922 bis 1975, Berlin 2019, S.235 42) Akte Dezernat Aufbau 25 (Stadtarchiv Dresden) "Deutsche Akademie für Städtebau, Reichs- und Landesplanung. Arbeitskreise im NS-Bund deutscher Technik. Liste der Gaugruppen und Gauarbeitskreise (Stand März 1943)". "Landesgruppe Mitteldeutschland: Sachsen: Dr. Wolf, Stadtbaurat (Dresden)- Vorsitzender der Landesgruppe; stellvertretender Vorsitzender der Akademie)", In: Akte Dezernat Aufbau 25 (Stadtarchiv Dresden) 43) Ergebnis der Volkszählung 1939, in: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1939/40 und hier: https://de.wikipedia.org/ |

|

|

Herbst 1938 – dritte Stufe

(November) |

|

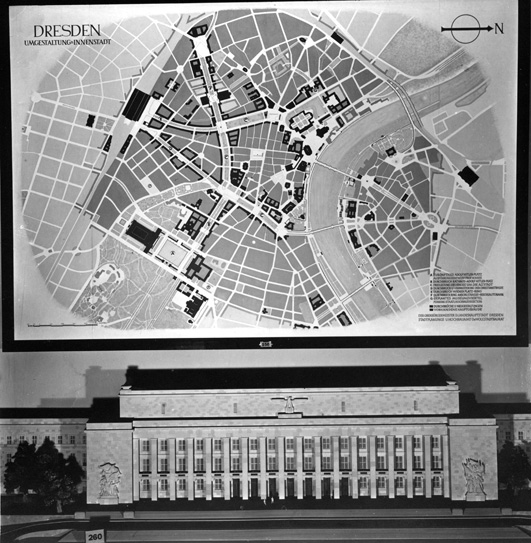

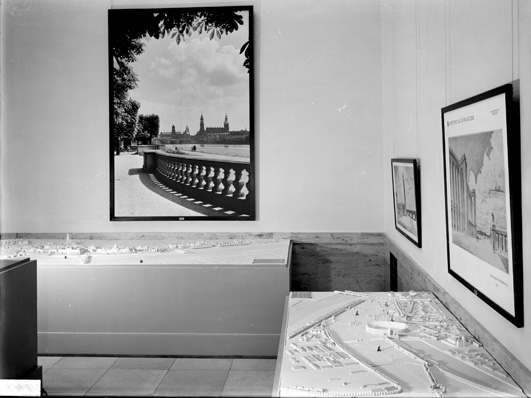

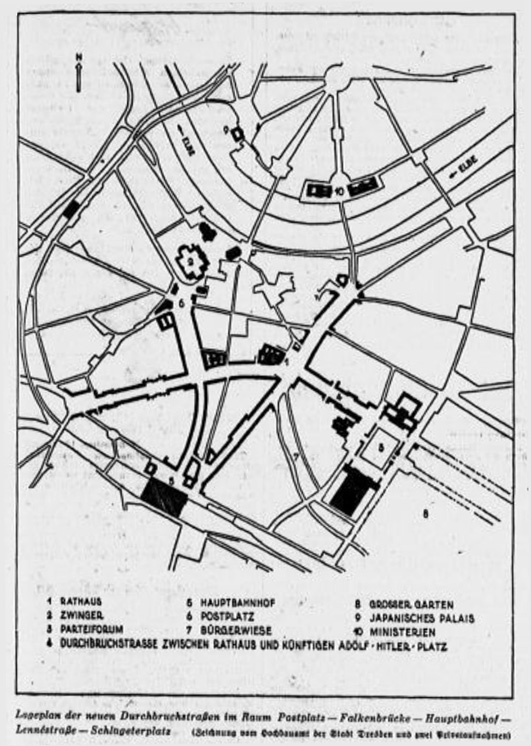

Plan: Die Neugestaltung der Innenstadt Dresden vom Stadtplanungs- und Hochbauamt Dresden vom 25. November 1938. Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII3846, Fotograf/in unbekannt, 1938, Vergrößerung Gewöhnlich wird exakt dieser Plan in der Forschung verwendet, in der (falschen) Annahme, er wäre der einzig ausgearbeitete Plan. Aber es gibt mindestens fünf verschiedene Pläne „Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ von 1937 bis 1940. In der öffentlichen Kommunikation und Propaganda während der NS-Zeit wurde hauptsächlich dieser Plan vom November 1938 in die Dresdner Stadtgesellschaft getragen. Vom Oktober zum November 1938 ist der Plan noch einmal in wichtigen Teilen verändert worden. Vor allem ist nun der innere Ring um die Altstadt komplett und ohne Ausnahme leergeräumt worden. Auch die Markthalle am Antonplatz sollte jetzt abgerissen werden. Fett schwarz markiert war nun auch die neue Achse an der vormaligen Amalienstraße/ Moritzring (östlicher Innenstadtring), was bedeutet hätte, auch hier überall Abriss und einheitliche Neubebauung. Grund könnte sein, dass das ehrgeizige Projekt nun im ganz großen Stil wieder in München, quasi auf höchster Reichsebene, wohlbemerkt bereits zum zweiten Mal in einem Jahr, präsentiert werden sollte. Der überarbeitete Plan „Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ wurde auf der II. Deutschen Architektur- und Kunsthandwerkausstellung in München vom 10. Dezember 1938 bis 10. April 1939 gezeigt. Im „Haus der deutschen Kunst“ am Englischen Garten stellte die Sächsische Gauhauptstadt Dresden bereits realisierte und künftige Stadtbauprojekte aus. Unter anderem waren nun dort zu sehen: Gauhaus in Dresden von Wilhelm Kreis (Modell, Bauherr: NSDAP), Neugestaltung der Dresdner Innenstadt (Modell), Stadtplan Dresden mit Darstellung der geplanten Umgestaltung, „Denkmal der nationalen Erhebung am Königsufer“ in Dresden (Zeichnung), das neue Sportfeld im Ostragehege (Modell und Zeichnung) sowie die fertig gestellten Gartenanlagen am neuen Königsufer (Modell im Maßstab 1:500). Die Entwürfe stammten alle, mit Ausnahme des Gauforums, vom Stadtplanungs- und Hochbauamt Dresden unter Leitung von Stadtbaurat Dr. Paul Wolf (und Mitarbeiter).  Umgestaltungspläne Innenstadt und Gauhaus-Modell Dresden, Aufnahme Frühjahr 1939 während der II. DAKA in München. Foto: Stadtplanungsamt Dresden, Bildstelle. Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII877, Fotograf/in unbekannt, 1939, Vergrößerung des Stadtplanes, erstellt bereits Nov. 1938 In den Erklärungen der Stadtplan-Legende waren die geplanten Umgestaltungsmaßnahmen genauer bezeichnet: A) Zukünftiger Adolf-Hitler-Platz, Ausführungsentwurf Prof. Kreis, B) Durchbruch Rathaus-Adolf-Hitler-Platz, C) Freilegung des Ringes um die Altstadt, D) Durchbruch und Verbreiterung der Christianstraße, E) Durchbruch Wiener Platz-Ring, F) Durchbruch Ring Anschlussstraße Reichsautobahn, G) Geplantes Museumsviertel (Planung Staatliche Hochbaudirektion). Dazu wurde unterschieden zwischen Durchbrüche + Neugestaltungen und Vorhandene Hauptgebäude. Mit (P) wurden lediglich zwei größere Parkflächen für NS-Parteibonzen um Gauleiter Mutschmann gekennzeichnet: hinter dem geplanten Gauhaus sowie direkt vor der bisherigen NSDAP-Zentrale Bürgerwiese 24 – wieder unter Abriss aller dort vorhandener Villen. Rechs unten der Auftraggeber und das ausführende Amt: "Der Oberbürgermeister d. Landeshauptstadt Dresden, Stadtplanungs- u. Hochbauamt Dr. Wolf, Stadtbaurat"  Ersatz (Ober-) Bürgermeister Rudolf Kluge, Foto: Dresdner Anzeiger 30.05.1939 (44) Bauherr für alle Aufträge (außer Gauforum) war der „Oberbürgermeister Dresden“ (45) , den es zwar in den Jahren 1937- 1940 nicht gab, dessen Amt jedoch kommissarisch vom ehemaligen Stellvertreter Rudolf Kluge ausgeübt wurde. Rudolf Kluge zeichnet daher als Bauherr verantwortlich für dieses gigantische Umbauprogramm in den ersten vier Stufen.  Foto: München II. DAKA, Raum 17 mit Entwürfen aus Dresden, Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII3864, Fotograf/in unbekannt, 1939 Selbst die Stadt München stellte auf der II. DAKA ihre eigene Umgestaltungspläne nicht aus: Kathrin Müller-Kindler schrieb 2020: „Die Generalpläne für die Städte München, Linz, Nürnberg und Hamburg wurden nicht angesprochen und auch die möglichen Planungen für die weiteren Neugestaltungsstädte wurden nicht gezeigt.“ (46) Lediglich die Sächsische Gauhauptstadt Dresden hatte, neben Berlin, das Privileg, sich in München mit ihren Stadtplanungen zu präsentieren. Müller-Kindler: „Die Stadt Dresden stand also stellvertretend für gute Stadtplanungen.“ – im Sinne von sorgfältig geplant und durchdacht, was nicht stimmt, denn auch in Dresden hatte es eine Entwicklung gegeben mit unterschiedlichsten Zielsetzungen, wie im Text bereits hier gezeigt und die neuen Planungen waren alles andere als ausgereift! Dresden hatte schnell reagiert und einen vordergründig vorzeigefertigen Neugestaltungsplan erstellt. Berlin zeigte in der Münchner Ausstellung z.B. Einzelbauten der Nord-Süd-Achse (Rundplatz) und den „Ostdurchbruch der Ost-West-Achse“ vom Generalinspektor Albert Speer (heutige Karl-Liebknecht-Straße). Dieser Teil des Planes „Neugestaltung der Reichshauptstadt“ von Anfang 1938 mit einer 50 Meter breiten Straßenaufweitung veranschaulichte, mit welchen grundlegenden Eingriffen in der historischen Stadt man in Kürze rechnen könnte. Diese Riesen-Achsen, die in der Fachpresse bereits am 27. Januar 1938 veröffentlicht worden waren, könnten für Paul Wolf in Dresden impulsgebend gewesen sein. (47) Adolf Hitler hatte die II. DAKA wieder mit einer Rede eröffnet. Er war bekanntermaßen besessen von Architektur und Städtebau, fertigte auch selbst Architekturskizzen oder war stundenlang mit gigantischen Stadtumbaumodellen beschäftigt. Als gescheiterter Künstler gerierte sich Hitler als Kenner und Förderer von Großbauten u. Verkehrsprojekten. (48) Im Grunde lief aber alles auf ein größer, monumentaler und gigantischer, auf nahezu krankenhaften Größenwahn hinaus. Für die Bewertung des Dresdner Planes „Neugestaltung der Innenstadt“ ist es wichtig zu registrieren, wie Hitler auf der II. DAKA in München von den Plänen aus der sächsischen Gauhauptstadt beeindruckt war und Dresden daraufhin mit in den exklusiven Kreis der erweiterten Auswahl von „Neugestaltungsstädten“ aufnahm (siehe Kapitel „Dresden wird Neugestaltungsstadt“). Durchbruch Rathaus – Adolf-Hitler-Platz Im Dresdner Stadtarchiv hat sich ein genauerer Plan des Durchbruchs vom 15.11.1938 erhalten. Verfasser war Paul Wolf vom Stadtplanungs- und Hochbauamt Dresden. (Stadtarchiv Dresden, Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII5214). Diese Aufmarschstraße, als hochpolitische Durchbruchstraße durch ältere Vorstadtbebauung der ehemaligen Pirnaischen Vorstadt zum geplanten Gauforum wurde als kommunale Baumaßnahme vom Dresdner Stadtplanungs- und Hochbauamt, in Absprache mit Wilhelm Kreis geplant. An dieser Achse sollten städtische und sächsische Firmen ihren Hauptsitz neu bauen. Abriss, Erschließung und Tiefbau hätten von der Stadt Dresden bezahlt werden müssen. Tatsächlich waren die Pläne bereits ausgearbeitet, wie Gauleiter Mutschmann 1939 bekannt gab: „Die vom Rathaus kommende große Repräsentations- und Aufmarschstraße ist entwurfsfertig und unmittelbar vor dem Baubeginn stehend. In 64 m Breite wird diese imponierende Straße die gewaltigen Aufmärsche von der Stadt zum Parteiforum bewältigen." (49) Vorstellen des Planes in der Tagespresse im Dezember 1938  Foto: DNN 12.12.1938, S.5 (Ausschnitt), Zeichnung Hochbauamt der Stadt Dresden Zwei Tage nach Eröffnung der II. Architekturausstellung in München DAKA wurden die dort gezeigten Arbeiten, insbesondere der Neugestaltungsplan Innenstadt in der Dresdner Tagespresse vorgestellt. Ein ganzseitiger Artikel zu den Umgestaltungsplänen erschien am 12.12.1938 im "Dresdner Anzeiger" mit Propaganda-Auszügen aus Hitlers Eröffnungsrede zur II. DAKA unter dem Titel "Zukunftsbild der Dresdner Innenstadt" (Morgenausgabe, S.5). Der Autor "Schriftleiter" (anstatt Redakteur) Dr. Hans Schnoor sprach über "das neue Bild der Dresdner Altstadt ". Die DNN erläuterte am selben Tag 12.12.1938 die beabsichtigte Neugestaltung der Innenstadt unter der Überschrift „Die schönere Gauhauptstadt“, ergänzt mit einer vereinfachten Planskizze. Neben dem komplett durchgehenden Grün-Ring mit breiten Verkehrsstraßen um die Altstadt kam in dieser Stufe Oktober/ November 1938 eine durchgehende Durchbruchstraße vom Hauptbahnhof zum Rathausplatz/ Aufmarschstraße zum Gauforum hinzu und weiter über die Carolabrücke hinaus bis zum Albertplatz als neuer Nord-Süd-Verkehrszug. Dieser Verkehrszug war als großangelegte Maßnahme geplant, die eine Autodurchfahrt durch die gesamte Innenstadt ermöglichte, ohne die Kerne der Altstadt und der Inneren Neustadt zu durchkreuzen. Vor allem aber diente die neu konzipierte Infrastruktur machtpolitischen Zwecken der guten Erreichbarkeit des Gauforums. Auf dem in der DNN vom 12. Dezember 1938 veröffentlichten Plan sind alle Baumassen an den verbreiterten neuen Straßenachsen der Altstadt fett markiert. Das bedeutet, dass auch hier sämtliche vorhandene Bebauung an den Raumkanten langfristig zum Abriss vorgesehen war und durch Neubauten ersetzt werden sollte. Die Erschütterungen dieser immensen Eingriffe in die Stadtstruktur wurden den Einwohnern der Stadt mit den sehr vereinfachten Plänen nur in Ansätzen vermittelt und durch eine dröhnende Propaganda verschleiert. Die Verbesserung einer angespannten Verkehrslage im Zentrum durch viel zu enge Hauptstraßen mit ihren Entwicklungsdefiziten war seit dem späten 19. Jahrhundert ein Problem, wie in vielen deutschen Städten. Die sächsische Residenzstadt Dresden hatte sich im frühen 20. Jahrhundert ungenügend auf das starke Wachstum, die explosive Bevölkerungsentwicklung und die schnelle Wirtschaftsdynamik vorbereitet, war quasi zum Opfer ihres eigenen Erfolges geworden. Mit zunehmenden Auto-, Motorrad-, Straßenbahn-, Bus- und Lieferverkehr war besonders im Zentrum eine effiziente innerstädtische Infrastruktur nicht mehr gegeben. Paul Wolf, Dresdner Stadtbaurat seit 1922, schaffte es in den 1920er Jahren nur ansatzweise, diese Probleme in den Griff zu kriegen. Mit den neuen politischen Verhältnissen seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten und erst recht mit dem neuen "Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte" vom 4. Oktober 1937, bekam er dann Instrumente in die Hand, um rigoros und ohne Rücksicht auf Eigentum und Privatgrundstücke, moderne Verkehrsschneisen in die Stadt zu schlagen, um die alte Stadt neu zu ordnen. Paul Wolf, 1938 fast auf dem Zenit seiner mutmaßlichen Möglichkeiten und der Ersatz-Oberbürgermeister Kluge glaubten dabei einen Zugriff auf unbegrenzte Ressourcen zu besitzen, auf deutliche Steuerzuwächse, auf weitreichende finanzielle Unterstützung vom Staat sowie auf maximale Verfügbarkeit von Arbeitskräften (ehemalige Arbeitslose und nach Beginn des II. Weltkriegs Zwangsarbeiter). Ihre megalomanischen Dresdner Umbaupläne mit gigantischen Flächenabrissen sind in ihrer Hybris logisch und rational nur schwer nachvollziehbar - letztlich aber das Ergebnis einer auf maximale Expansion ausgerichteten Gesellschaft. Der NS-Staat hatte im Oktober 1936 sein Vierjahresplan beschlossen, der in erster Linie der staatlichen Aufrüstung und Kriegsvorbereitung diente. (siehe "Denkschrift über die Aufgaben eines Vierjahresplans" vom August 1936, In: www.1000dokumente.de) Ende 1938 fast auf dem Höhepunkt der deutschen Gigantomanie zeigte sich der ungezügelte Wahn einer inszenierten nationalen Monumentalität mit der Überschätzung sämtlicher eigener Möglichkeiten. Angestrebt waren städtebauliche Bilder von überwältigender Größe. Der beabsichtigte Abriss ganzer Gründerzeit-Stadtviertel der Innenstadt stand allerdings im krassen Gegensatz zu Empfehlungen des Generalbauinspektors Albert Speer 1939: „Für jede Gemeinde, die sich mit großen Bauabsichten trägt, ist es wichtig, zu wissen, daß große Pläne nur dann — auch in spätere Zukunft — Aussichten auf Verwirklichung haben, wenn diese Pläne auf sehr realer Grundlage stehen. Vor allem ist es wohl selbstverständlich, daß sich eine großzügige, umfassende Neuplanung in erster Linie auf unbebautes Gebiet erstrecken muß. Es ist unmöglich, daß z.B. eine Stadt beginnt, einen ganzen Stadtteil mit Wohnbauten zwischen Bahnhof und Altstadt niederzulegen, um auf diesen Trümmern eine neue Wohnstadt zu errichten — nur deshalb, weil das Bestehende nicht ganz nach dem Geschmack unserer Zeit ist.“ (50) Während 1936 noch Paul Wolfs Altstadtsanierungen und die Neuanlage Königsufer im Fokus standen, inszenierte der Dresdner Stadtbaurat nun zwei Jahre später die in seinen Augen zukünftige neue Dresdner Innenstadt in ganz anderen Dimensionen mit dominanten, neuen öffentlichen Plätzen und Achsen von auftrumpfend hauptstädtischen Ausmaßen, für die Unmengen an Wohnbausubstanz hätte abgerissen werden müssen. Mutschmann tönte 1939 von einer „umwälzende(n) Neugestaltung, die auch zahlreiche Durchbrüche durch alte Straßen notwendig machen“. Es ist aus den erhaltenen Quellen nicht heraus zu lesen, dass sich Stadtbaurat Wolf in seinen Neugestaltungsplänen auf konkrete historische Planungen aus dem 19. Jahrhundert gestützt hätte, so z.B. auf den Dresdner Generalbebauungsplan von Heinrich Bothen aus den Jahren 1858 – 1862 oder auf die Pläne von François Cuvillier 1761 (Ansicht: www.deutschefotothek.de) oder Gottlob Hauptmann 1811. Die Anlage eines breiten Ringboulevards um die Altstadt war im 19. Jahrhundert nicht gelungen, stattdessen war die Entwicklung an den Plätzen der ehemaligen Stadttore eher sporadisch und zufällig verlaufen. Fritz Löffler, der berühmte Dresdner Kunsthistoriker, wies auf dieses Defizit 1955 in „Das Alte Dresden“ hin: "Bei der Niederlegung der Festungswerke wurde in der Altstadt versäumt, eine wirklich großzügige Boulevardanlage zu schaffen, die dem Stadtkern die notwendige Auflockerung gegeben und den Verkehr entlastet hätte. Schon vorher war das Festungsgelände verschenkt worden; die privaten Inhaber weigerten sich, ihren Besitz wieder aufzugeben, und dem Fiskus gebrach es an Kraft, durch Verordnungen die Voraussetzungen für eine Enteignung zu einem tragbaren Grundstückspreis zu schaffen. Bis 1945 litt Dresden an der Enge dieser 1824 angelegten Ringstraßen.“ (51) Bauherr des Umgestaltungsplanes war, wie bereits dargelegt, der für drei Jahre interimistisch eingesetzte (Ober-) Bürgermeister der Stadt Dresden Rudolf Kluge, nicht der Stadtrat. Das Dresdner Stadtverordnetenkollegium als ein Organ kommunaler Selbstverwaltung existierte nur bis zu seiner Auflösung 1935. (52) Die Dresdner Ratsherren konnten die Neugestaltungspläne zwar in verschiedenen Ratssitzungen mit besprechen und darüber beraten, teilweise öffentlich. Der (Ober-) Bürgermeister fällte jedoch die wichtigen Entscheidungen und war der eigentliche Auftraggeber. Hinter ihm stand der allmächtige NSDAP-Gauleiter Sachsens Martin Mutschmann, dessen Gauforum-Projekt stets höchste Priorität hatte. Darüber hinaus ging es nicht nur um eine leistungsfähigere Verkehrs-Infrastruktur, sondern es ging den nationalsozialistischen Politikern und Städtebauern auch um eine politische Raum-Besetzung und neue Schauseiten der Stadt als dreidimensionale Propaganda an den Außengrenzen der Alt-Stadt. In einem Entwurf für „Richtlinien zur Aufstellung von Planungsunterlagen bei der Neugestaltung Deutscher Städte“ (um 1940, ohne Datum) hieß es: „Die Neugestaltung der Deutschen Städte erfährt ihren Anstoß aus allgemeinen politischen Gesichtspunkten. Sie stellt so nur Teilaufgaben im Rahmen größerer politischer Aufgaben dar. Die neugestalteten Städte sollen Ausdruck einer neuen Weltanschauung werden. Es ist daher mit dem Begriff Neugestaltung gleichzeitig eine Kritik des vorhandenen Zustandes dieser Städte verbunden. Tatsächlich beabsichtigen die Planer zur Neugestaltung meistens einen mehr oder weniger großen Eingriff nicht nur in den baulichen, sondern auch in den wirtschaftlichen Bestand der Städte.“ (53) Es lässt sich durch die eingeschränkte Quellenlage nach den verbrannten Akten des Stadtplanungs- und Hochbauamtes Dresden am 13. Februar 1945 nicht mehr eindeutig rekonstruieren, ob die Impulse zu immer breiteren Straßendurchbrüchen durch die Innenstadt mehr vom kommissarisch eingesetzten (Ober-)Bürgermeister Kluge als Bauherr, mehr von Paul Wolf als Leiter des Dresdner Stadtplanungs- und Hochbauamtes oder in Teilen durch Martin Mutschmann als Reichstatthalter und sächsischer Gauleiter kamen. Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass nach Entlassung/ "Beurlaubung" von Oberbürgermeister Zörner im Juni 1937 der folgende Ersatz-Bürgermeister Kluge keine konkurrierende Instanz für Mutschmann darstellen durfte und sich in seinen Entscheidungen dem Gauleiter klar unterzuordnen hatte, gerade auch in grundlegenden Stadtumbaufragen, was die Gauhauptstadt Dresden anbelangte. |

|

|

44)

Dresdner Anzeiger vom 30.05.1939 (Abendausgabe), Kurze Notiz zum

„Bürgermeister Dr. Kluge, 50.Jahre“ 45) Siehe Ausstellungskatalog: 2. Deutsche Architektur- und Kunsthandwerkausstellung. In München, 10. Dezember 1938 bis 10. April 1939, S.55 46) Kathrin Müller-Kindler 2020, S.321 47) Siehe auch Planung eines sogenannten „Altstadtforums“ am Molkenmarkt in Berlin Mitte zwischen Rotem Rathaus, Neuem Stadthaus und neuer Mühlendammbrücke: immenser Abbruch von missliebiger Altstadt-Bebauung, Vergrößerung des Platzes auf das Dreifache und Inszenierung des Turmes vom Neuen Stadthaus als beherrschender monumentaler Bau. Die Abrisse waren im Sommer 1938 bereits voll in Umsetzung. Paul Wolf konnte sich also mit eigenen Augen von der Schnelligkeit der Umsetzung in Berlin überzeugen. Siehe: Altstadterneuerung in Diktaturen. Ein städtebauliches Erbe Europas, Hrsg. von Harald Bodenschatz und Max Welch Guerra, DOM publishers Berlin 2021, S. 96. Sowie: Lars-Olof Larsson: Die Neugestaltung der Reichshauptstadt: Albert Speers Generalbebauungsplan für Berlin, Stuttgart 1978 48) Hintergründe dazu: Ein anderer Hitler: Bericht seines Architekten Hermann Giesler; Erlebnisse, Gespräche, Reflexionen, 1977, u.a. Kapitel: „Die verkehrsgerechte Stadt“, S.282 - 290 49) Mutschmann 1939 50) Pulsnitzer Anzeiger: 25.01.1939, S.4 - Städtebau im neuen Deutschland. Von Generalbauinspektor Albert Speer / Der Text wurde auch in „Der Vierjahresplan. Zeitschrift für nationalsozialistische Wirtschaftspolitik“ abgedruckt. Hier offenbart der Generalinspektor Speer erneut einen Widerspruch: während er in Berlin mit den monumentalen Achsen jede Menge Altbausubstanz abreißen wollte, sollten kleinere Städte vorhandene unbebaute Gebiete nutzen. 51) Fritz Löffler, Das Alte Dresden, 6. Auflage, Dresden 1982, S.349 52) Einen guten Überblick über die Rathausverwaltung in der NS-Zeit gibt Gisela Hoppe: Die Dresdner Stadtverordnetenverwaltung in der Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945. In: Dresdner Geschichtsbuch 9 (2003), S.164-194. Dort heißt es auf S.170: "Die neue Deutsche Gemeindeordnung, als ein Gesetz des nationalsozialistischen Staates, hob die Selbstverwaltung der Gemeinden auf. Sie trat am 1. April 1935 in Kraft. Der Oberbürgermeister war Leiter der Gemeinde, also der Stadt Dresden, und hatte sie zu vertreten. Anstelle des bisher kollegial zusammengesetzten Gemeindevorstandes, des Rates, führte er nun die Verwaltung der Stadt in voller und ausschließlicher Verantwortung. Das Führer-Gefolgschaftsprinzip wurde überall durchgesetzt. Am 29. März 1935 hatte die letzte Gesamtratssitzung stattgefunden. (...) Damit entfielen die Gemeinderatssitzungen, an ihre Stelle traten die Dienstbesprechungen des Oberbürgermeisters mit den Stadträten." Die bisherigen Ratsmitglieder waren nun lediglich "Beigeordnete", wo hingegen die 25 Stadtverordneten nun als "Ratsherren" fungierten. Sie bildeten nach dem am 1.4.1935 geltenden Gesetz der neuen Gemeindeordnung jedoch „keine beschlussfassende und kontrollierende Körperschaft mehr“. Das heißt, Beigeordnete und Ratsherren hatten sich dem Oberbürgermeister klar unterzuordnen. 53) Entwurf für „Richtlinien zur Aufstellung von Planungsunterlagen bei der Neugestaltung Deutscher Städte“ (um 1940, ohne Datum), In: Christina Wolf, Gauforen, S.292 |

|

|

Weiter zu: Schaffung städtebaulich markanter Platzsituationen im Plan „Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ (3. Stufe 1938) |

|

|

Einleitung Pläne 1920er Jahre, 1934, Gauforum 1937 |

Plan 1937 Erste Stufe |

Plan Juli 1938

Zweite Stufe |

Plan

Herbst 1938 Dritte Stufe |

|

Umgestaltungspläne an Plätzen.

Einzelprojekte Teil 1 |

Umgestaltungspläne an Plätzen. Einzelprojekte Teil 2 |

Verkehrsaspekte |

"Großstadtgesundung"

und "Rassenhygiene" |

|

Mutschmannplan 1939 "Neugestaltungsstadt" Vierte Stufe |

Plan 1940 Fünfte Stufe |

Finanzierung und kritische Stimmen | 1946, Conert-Plan „Vorentwurf für die Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ |

| Fazit | Quellen- und Literatur |

|

|

| EPOCHEN-ÜBERSICHT • START • KONTAKT • LINKS |

|

|