|

|

Architekt: |

Wolfgang Hänsch |

|

Bauzeit: |

1960-

61 |

|

Kunst am Bau: |

Johannes Peschel

(Block aus Zement, 1975)

Rudolf

Sitte (Betonrelief im Hof, 1966) |

|

Sanierung: |

Martin Seelinger

2003

Infos dazu:

www.cornelsen-selinger.com |

|

Adresse: |

Ostra-Allee 20 (früher: Julian-Grimau-Allee)

|

Eröffnet im Jahr des Mauerbaus 1961

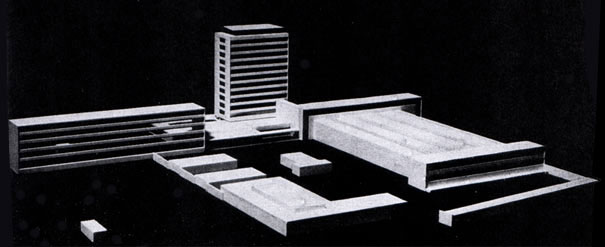

Das "Haus der Presse" ist (bzw. war) eigentlich ein ganzer

Gebäudekomplex - bestehend aus dem markanten 13-geschossigen

Redaktionshochhaus in Fertigplattenbau, den daran anschließenden

Flachtrakten, der (mittlerweile abgerissenen) Druckerei im hinteren

Teil der Anlage und dem Vorplatz mit Brunnenanlage und Politplastik.

Dieses (nicht mehr vorhandene) Zementkunstwerk stellte die Vereinigung

der beiden deutschen Arbeiterparteien KPD und SPD in Sachsen dar.

Jene manipulative Politplastik, die die Zwangsvereinigung der getrennten

deutschen Arbeiterparteien von 1946 unverschämt beschönigt,

wurde bald nach 1989 entfernt.

Das "Haus der Presse" genannte Ensemble markiert einen klaren

Wendepunkt in der DDR-Architekturpolitik für Dresden. Während

noch wenige Jahre zuvor dem Leitbild der "Nationalen Bautradition"

entsprochen wurde, nahm man mit diesem Verlagsneubau Abschied von

einer national gedeuteten Architektur und orientierte sich stattdessen

nach den Prinzipien der Architektur des Internationalen Stils.

Flagge

- seit 1959 mit Emblem: die DDR-Nation baut international

Kein einig deutsches Vaterland mehr, sondern D.D.R.

Der Druckerei- und Verlagskomplex, bereits 1958 konzipiert, setzte

den bereits begonnenen Trend zur ausgestellten Versachlichung fort.

Ein Festhalten an (vermeintlich) nationale deutsche Architekturtraditionen,

wie noch Anfang der 50er Jahre propagiert, wurde damit aufgegeben.

Jene Hinwendung von der so bezeichneten "nationalen" zur

funktionalistischen Architektur entsprang weniger eines ideologischen

Kompromisses, als viel mehr einer klaren Entscheidung zum Abschied

eines vereinten Deutschlands - durch die Zäsur des betonierten

Teilungszustandes in zwei getrennte Staaten.

Zudem kamen natürlich ökonomische Notwendigkeiten. Die industrialisierte

Bauweise konnte viel schneller und effizienter als eine handwerklich

geprägte Ziegelbauweise Ergebnisse erzielen.

International Style

Nur zum Vergleich: das Westberliner Hansaviertel zur IBA 1957 ist

von eben jenem International Style einer globalisierten und entregionalisierten

Moderne geprägt. Ebenso das 1963- 65 errichtete Berliner Europa-Center.

Damals empfand man diesen Stil als klaren Fortschritt, der keinerlei

vermittelnden Anschluß an die historische Stadt suchte. Jene

verstuckte "alte Stadt" assoziierte man eher als Ursache

für die Katastrophe des deutschen Faschismus. Ganz im Gegenteil

wollte sich damals das CDU/CSU-geführte Westdeutschland bewußt

durch neue städtebauliche und architektonische Lösungen

von der schrecklichen Vergangenheit abgrenzen. Ähnliche Bemühungen

von solcher architektonischer Vergangenheits"bewältigung"

(unter Ausblendung persönlicher Schuld) versuchte man dann, auch

auf vielfältig subtilen Druck der Adenauer-BRD, im betont sozialistischen

Teil Deutschlands (DDR).

So kann man das Dresdner "Haus der Presse" in seiner Gesamtanlage

als einen Affront zur bestehenden Stadtstruktur der Ostraallee und

aller hier vorhanden historischen Bezüge interpretieren. (Die

Permoser- und die Pöppelmannstraße wurden durch den SZ-Neubau

komplett überbaut). Man kann ihn allerdings auch einen Aufbruch

zu etwas völlig Neuem bezeichnen.

Das weit

zurückgesetzte, schroff-kubische Hochhaus nimmt keine Rücksicht

auf die vorhandene Traufhöhe der Gründerzeitbebauung, auch

nicht auf jenes Bürohaus des ehem. VEB Wasserwirtschaft (jetzt

mit gelben Dachziegeln) von 1958- 60 von Peter Kluge und K.H. Brade

gegenüber.

VEB Wasserwirtschaft

Historisch gewachsene, bürgerliche Städtebautraditionen

mit klassischer Blockrandbebauung wurde zugunsten eines offenen Ensembles

in orthogonaler Aufteilung, durchzogen von großzügigen

grünen Freiräumen aufgegeben. Der Baukörper stand

jetzt für sich und brauchte nicht mehr mit seiner Umgebung zu

korrespondieren bzw. den Dialog zu suchen. Er bildete eine eigene

Spannung von hohen vertikalen und niedrigen waagerechten Teilen. Allerdings

hatte bereits das Ensemble der VEB Wasserwirtschaft, ein Jahr früher

fertiggestellt, das Konzept der kompakten europäischen traditionellen

Stadt aufgegeben- zugunsten eines weit zurück

gesetzten differenzierten Baukörpers mit einem flachen Speisesaal

in moderner Form.

"Dresden schöner denn je"

Dieses Kompromisslose der Zeit bestätigt sich in dem wertschätzenden

Preis für das "beste Bauwerk der Stadt Dresden", welchen

der SZ-Komplex an

der Julian-Grimau-Allee (heute Ostra-Allee) 1966 erhielt.

Während allerdings die neue Prager Straße, ein paar

Jahre später errichtet, durchaus eine differenzierte Freiraumgestaltung

erfuhr, blieb das "Haus der Presse" trotz der Brunnenfläche

und der Politplastik für die Dresdner Öffentlichkeit als

zu nutzender städtischer Raum uninteressant.

Dennoch:

das jetzige SZ-Verlagshochhaus bildet ein Stück geformte Stadtsilhouette,

die mittlerweile ein Teil der Dresdner Architekturgeschichte ist.

Dekor, Mission und Konstruktion

Besonders nach der aufwändigen Sanierung 2003 mit einer neuen

kupfergrünen Glasverkleidung, deren Schmuck lose Folgen von Typographien

bilden, gewinnt der Komplex an Ausstrahlung (die Scheiben sind im

klassischen Siebdruck hergestellt worden). Selinger: "Das

Glas ist mit Schriftzeichen bedruckt, die durch Überlappung,

Spiegelung und Verzerrung verfremdet sind. Als Inspirationsquelle

dienten Texte aus ‚Vogelflüge – Essays zu Natur und Kultur‘ von Vilém

Flusser. Das zentrale Thema des tschechoslowakischen Medienphilosophen

und Kommunikationswissenschaftlers war der Untergang der

Schriftkultur.

Die Energiekosten sind im Vergleich zum vorherigen

Zustand auf unter 15 % reduziert worden, im Hochsommer liegen die

Büroraumtemperaturen nicht über 26 °C."

Die Druckerei ist komplett

in ein neues Druckhaus in den Dresdner Norden gezogen und deren Gebäude

wurde 2005 für Parkplätze und eine Grünfläche

abgerissen.

Der ursprüngliche Architekt des DDR- Pressehauses - Wolfgang Hänsch distanzierte

sich jedoch von der Sanierung durch Martin Seelinger ("typographische

Überschwemmung", "Verpackungsarchitektur"). Für

seine Generation scheint eine Rückkehr zu inhaltsbezogenen und

zugleich schmückenden Elementen an modernen Fassaden eine sehr

irritierende Herausforderung zu bedeuten, die die bisher gelehrten

Grundprinzipien einer Überbetonung des Konstruktiven in Frage

stellt.

Die einstigen an der Fassade des Hochhauses befestigten Buchstaben

"Haus der Presse" wurden als nostalgischer Rückblick

eines Neonröhren-Zeitalters hinter Glasvitrinen direkt an die

Straße gesetzt.

DDR-Hochhäuser

Neben dem SZ-Hochhaus wurde etwas eher mit dem Hochhaus in Dresden

Reick begonnen für den VEB Schokopack. Es wurde jedoch dann erst 1963

vollendet. Der Bau steht unter Denkmalschutz. Nach langem Leerstand

konnte es vorbildlich mit großem Aufwand 2018/19 für

die Software-Firma „Itelligence“ saniert werden.

|

|

"Haus der Presse"

vor der Sanierung, mit Buchstaben-Werbung- Foto: 2003 TK

das "P"

des Schriftzuges "Haus der Presse" - jetzt in einer Glasvitrine

direkt an der Straße aufgestellt.

Rudolf Sitte: "Der

Produktionsprozess. Zeitungsdruck" 30 x 18 m, Betonrelief im Hof

des SZ-Gebäudes, 1966 (Ausschnitt)

Zum Vergleich: bereits

1957 wurde mit diesem 12-geschossigen Hochhaus in Dresden Reick begonnen:

Es gehörte zur ehemaligen Industrieanlange VEB Schokopack, 1957

- 63 von J. Junghans. 2008 wurde es unter Denkmalschutz gestellt.

Das selbe Gebäude von der Westseite nach der Sanierung. Foto:

T.Kantschew, August 2020,

Vergrößerung

|

|

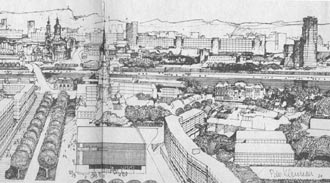

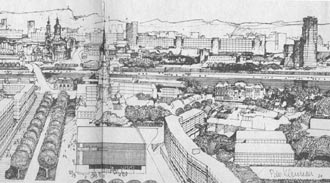

Fortschritt, fortschrittlicher,

am fortgeschrittensten

Sächsische Zeitung - Organ der Bezirksleitung der Sozialistischen

Einheitspartei Deutschlands (SED). Sonderausgabe vom 04. Juli 1969,

"Dresden schöner denn je"

Auf dem Höhepunkt einer internationalen Zukunftseuphorie

verloren auch Dresdner SED-Politiker und die Genossen Stadtplaner

jedes Gefühl für Proportion und Maß:

In dieser Sonderausgabe wurden die umfassenden Umgestaltungspläne

für das sozialistische Dresdner Stadtzentrum der Dresdner Öffentlichkeit

vorgestellt. Eine Vielzahl wesentlich höherer Hochthäuser

war für die Innenstadt vorgesehen, so z.B. eine Wohnhausgruppe

an der Stelle des jetzigen ICCD, welche doppelt so hoch wie das SZ-Hochhaus

gewesen wäre und die Elb-Silhouette mit einer rücksichtslosen

Hybris dominiert hätte.

Das Schauspielhaus wäre im Äußeren "kompromisslos"

modern umgebaut worden. Eine Menge Modellfotos verschaffen einen krassen

Eindruck dieser hyper-modernistischen Planungen, die, wenn sie je

umgesetzt wären, den Charakter Dresdens völlig verändert

hätten.

(mit einem Vorwort von Genosse Werner Krolikowski (Mitglied des ZK

der SED und 1. Sekretär der Bezirksleitung Dresden im Rechenschaftsbericht

an die IX. Bezirksdelegiertenkonferenz der SED)

Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt

Hochkonjunktur, Wachstumsoptimismus und Modernitäts-Wahnsinn:

"Modell einer sozialistischen Großstadt" 1969 (rechts

im Bild: überdimensionierte Hochhäuser und Schnellstraße direkt

an der Elbe, vorn Albertplatz) - Vergrößerung,

Quelle. Sächsische Zeitung - Sonderausgabe vom 04.07.1969

Dresdens Stadtbaurat Kurt W. Leucht (1948- 1950 und 1966 bis 1969)

wird von Ulbricht in dieser Funktion abgesetzt, weil Leucht sich weigerte,

direkt an der Elbe Hochhäuser zu errichten.

Neue Kunst am Bau: farbig bearbeiteter Fotowandfries 2002 in der Mensa des SZ-Komplexes

(Ausschnitt)

|

|

|