|

Erbaut _._1922/23

Architekt: Ludwig Wirth (Erlweins und Poelzigs Mitarbeiter)

Adresse:. Theaterstraße 11- 13

Kraft, Charakter und Selbstbewußtsein

Das sind die Themen dieser eigenständigen außergewöhnlichen

Architektursprache. Auffällig an diesem modernen Verwaltungsgebäude

ist die ausdrucksstarke Ecklösung. Diese rasante, unkonventionelle

Kurve ist jedoch kein eindeutiges Rusultat städtebaulicher Neuschöpfung,

sondern folgte, Geschichte und Modernität genial verknüpfend,

der 1922 noch vorhandenen, mittelalterlich gekrümmten Vorstadtgasse

"Käufferstraße", die zum Postplatz führte

(seit 1863 nördl.der Wettinerstraße von Mittelstraße

umbenannt - jetzt Teil der nach 1945 geschaffenen Hertha-Lindner Straße).

Allerdings ergab die gewählte Grundrisslösung des Stadthauses

einen größeren Radius der Straßenkrümmung als

die Biegung vor 1922.

Das Stadthaus, als erweiternder Verwaltungsbau des Dresdner Rathauses,

war durch die 1921 vollzogene Eingemeindung von Blasewitz, Loschwitz

und Weißer Hirsch notwendig geworden. Dresden war nun in Flächenaus-dehnung

wie Bevölkerungszahl unübersehbar eine der wichtigsten deutschen

Großstädte geworden. Auf den Prozess der Modernisierung

und Citybildung stellte sich in dieser Zeit auch die Architektur ein.

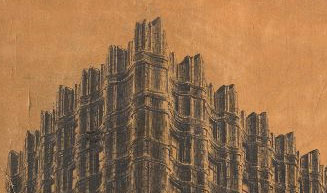

Architektonisches Vorbild: Hans Poelzig

Das expressionistische Verwaltungsgebäude hebt sich positiv von

einer herkömmlichen gründerzeitlichen Blockrand-bebauung

ab und bringt dadurch diesem Areal der Wilsdruffer Vorstadt einer

erstaunliche Dynamik.

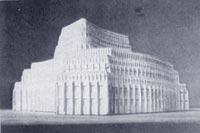

Beim näheren Betrachten fällt die dezente Zurücksetzung

der beiden oberen Geschosse auf, die wohl- laut Fritz Löffler-

auf eine Idee des Stadtbaurates Hans Poelzigs zurückzuführen

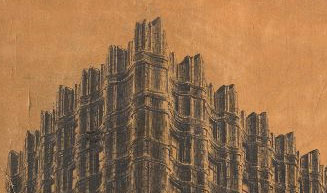

ist. Poelzig hatte selbst 1917 ein eigenen pathetischen Entwurf für

ein großes, sehr bewegtes Stadthaus abgegeben, welches sich

durch stufenförmigen, pyramidalen Aufbau auszeichnete und den

Stadtraum mit einer konvex und konkav geschwungenen Schaufassade belebt

hätte. Sein massiger Bau, der eine erhebliche Breitenwirkung

in Fachkreisen entfachte, ließ sich leider nicht realisieren.

Aber auch die langjährigen Amtsmitarbeiter Poelzigs Hirschmann

und Arlt waren an den Vorentwürfen und Modellen Poelzigs beteiligt,

so daß Wirth auf ein reiches Studienmaterial zurückgreifen

konnte.

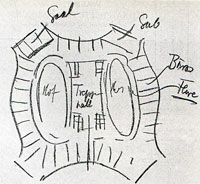

In früheren Planungsphasen zog Wirth einen Standort an

der Marienbrücke Nähe Bahnhof Mitte in Betracht. Dieser Entwurf mit

Rundbögen im Erdgeschoss wurde jedoch nicht umgesetzt.

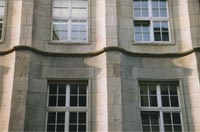

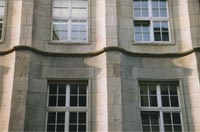

Weiche Rundung und Feinheit im Detail

Die ebenfalls wuchtige Gebäudemasse von Ludwig Wirth wird durch

umlaufende

Simse, aufgelöst in eleganten Wellenbewegungen, geschickt gegliedert.

Hohe schlanke Rundbogenportale fügen sich in die aufstrebenden

Vertikalen ein. Der verwendete Kunststein erwies sich als außer-ordentlich modellierfähig und noch dazu kostengünstiger als reiner Naturstein. Die verwendeten Fassadenplatten bestehen aus Muschelkalkstein-Vorsatzbeton. Von der Konstruktion her ist der Bau ein Stahlbetonskelett, die Hintermauerung dazwischen füllt eine 25 cm starken Backsteinmauer.

Der moderne 6-geschossige Betonskelettbau mit traditionellem schrägen

Ziegeldach ist ein seltenes Beispiel einer Mischung zwischen spätem

Expressionismus und früher Moderne. Aber gerade in dieser Stiluneindeutigkeit

liegt der eigentümliche Reiz dieser kraftvollen Großstadt-architektur,

die sich zu Dresden als einer herausragenden europäischen Metropole

bekennt. Trotz Inflationszeit und einer politischen Krise setzten

Bauherr und Architekt auf das Wachstumspotential Dresdens und auf

eine großstädtische Überformung der dörfliche

geprägten Gerbervorstadt.

Während wenige Jahre zuvor (1913) das Büro Lossow/Kühne

mit dem Schauspielhaus gegenüber dem Zwinger noch einem Historismus

verpflichtet war, entwickelt das neue Stadthaus einen ganz eigenständigen

originären Ausdruck, der noch nicht vom strengen Rationalismus

des "Internationalen Stils" beeinträchtigt ist und

nicht von der Diktatur des Rechten Winkel beherrscht wird.

Sanierung

1999 - 2000 sanierte die Dresdner STESAD denkmalgerecht das Stadthaus.

Dabei wurde auch der 1945 vollständige ausgebrannte Lichthof,

der erst 1958 bis 1961 vereinfacht wieder aufgebaut wurde, mit seinen

ehemaligen zackigen Pfeilerkapitellen in seine ursprüngliche

Form zurückversetzt.

Zur

Geschichte des Hauses

Ein deutscher Architekt der Mitte - ohne die Radikalität der

Neuerer

Wirth war jahrelanger Mitarbeiter von Hans Erlwein, dessen Auseinandersetzung

mit der Dresdner Bautradition er offenbar eine ganz eigene Auffassung

entgegensetzte. Auch sein Stadthaus hat zwar immer noch ein rotfarbiges

Ziegeldach und traditionelle Sprossenfenster, setzt in der Hauptsache

auf (Kunst-)Stein, anstatt auf das damals bereits von Mendelsohn und anderen

favorisierte Material Glas (sieht man einmal vom Lichthof ab), aber

die eigenwillige Abwicklung seiner Vorderfassade spielt auf ganz eigene

Weise mit wellenartigen Formen, mit Licht- und Schatteneffekten seiner

profilierten Werksteinfassade. Auch das expressionistische Treppenhaus

in geformten Beton knüpft mit einer ausdrucksstarken Interpretation

an die reiche Dresdner Gestaltungstradition von Treppenhauslösungen

an.

Interessant wäre auch eine fächerübergreifende Analyse

dieser Architektur mit Parallelen zu den literarischen, bildlichen

oder tänzerischen Avantgarden des Expressionismus zwischen 1905

und 1920 in Dresden. Gerade der hochgespannte Ausdruck eines neuen

Lebens - im Bruch mit den damals als überholt geltenden bürgerlichen

Werten hatte einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Schaffen

der in Dresden wirkenden Architekten. Die Vokabel Rhythmus

z.B. erfuhr nicht nur in den Tänzen von Mary Wigman oder Gret

Palucca eine neue Bedeutung- auch in der Architektur des Expressionismus

spielte die Suche nach einem Rhythmus, der das veränderte Leben

widerspiegelt, eine nicht unerhebliche Rolle, wie man z.B. am Stadthaus

und seiner rhythmisch auf- und abschwellenden Fassade beobachten kann.

Spätexpressionistische Architektur: Rhythmische

Wellenbewegungen + "atmende" Schwingungen, big |

| |

Tänzerin und Choreographin Mary Wigman

in einem expressionistischen Ausdruckstanz

1920. Foto: Hugo Erfurth, Dresden. |

Die

rhythmischen Wellen des Stadthauses von Wirth haben Ähnlichkeiten

und Parallen mit einem Entwurf für ein expressionistisches Bankgebäude

von Hans Poelzig aus dem Jahr 1920 (bzw. 1918). Da Wirth bereits Mitarbeiter

bei Stadtbaudirektor Poelzig war, wird er dessen Entwürfe und

Intentionen genau gekannt haben. Wirths Entwurf spielt mit den horizontalen

und vertikalen Linien des Poelzig'schen Bankhauses, das leider nicht

realisiert werden konnte.

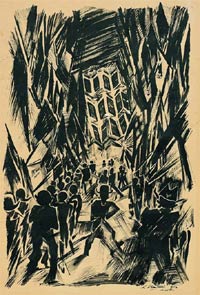

Hans Poelzig: Perspektivische

Ansicht Bankgebäude (Ausschnitt) am Ring in Dresden - nicht ausgeführter Entwurf ca. 1920

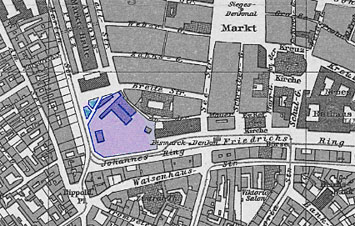

Städtebauliche Vorkriegssituation 1943 (Aufnahme:

Deutsche Fotothek/ SLUB)

Ludwig Wirth

1979 in Regensburg – 1946 in Garmisch-Partenkirchen

In Regensburg gebürtig, ist er von Hans Erlwein 1914 nach Dresden

berufen worden. Dort hat er als dessen und Hans Poelzigs Mitarbeiter

gewirkt. 1914 - 24 war er Abteilungsleiter im Hochbauamt, Stadtbaudirektor

und Regierungsbau-meister. 1925 gründete er in Dresden ein eigenes

Büro (bis 1935). Ab 1935 Wechsel nach Garmisch und dort eigenes

Büro.

Von seinen zahlreichen Projekten ist nur wenig erhalten geblieben.

Als "gemäßigter" Baumeister hatte er sich weder

in der Weimarer Republik noch in der NS-zeit als Architekt wirklich

durchsetzen können.

In der deutschen Öffentlichkeit ist er als Architektur-theoretiker

mit einer Publikation über Grundrißformen kleinerer Wohnungen

(Berlin 1919) in Erscheinung getreten.

Werke Wirths (u.a.):

- Beteiligung am deutschen Pavillon der internationalen

Hygiene-Ausstellung in Genua (1914)

- Beteiligung an der Hauptfeuerwache in der Dresdener

Neustadt (1914)

- Projekt für ein Garten- bzw. Ausstellungsrestaurant

(1918-19)

- Entwurf für das Pfarrhaus in Neu-Berzdorf (1920)

- Pläne für den Neubau eines Studentenhauses in Dresden

(1922) - bis 1925 wahrscheinlich Mitarbeiter an der Reali-

sierung in der Mommsenstraße

- Wettbewerbsprojekt für das "Nationale Hygiene-Museum"

am Zwinger (1921)

- "Vorprojekt" zu einer Großmarkthalle in Dresden und

Pläne

zu einigen privaten Wohnhäusern (undatiert).

Detail Fassade Stadthaus, Foto: TK 2012

Literaturtipp:

Ludwig Wirth: "Meine Arbeiten" - Sammlung von ca. 10 Entwürfen

und Dokumentationen von Projekten.

1913- 1935

Robin Halwas: Ludwig Wirth.

The architect’s drawings and other documentation for projects planned or built in Dresden, 1913–1935, preserved in his own portfolio.

2013

Text und Abbildungen:

www.ilab.org

Ludwig Wirth, früher Entwurf für ein neues

Stadthaus an der Marien-Brücke (rechts im Hintergrund: Bahnhof Mitte)

|

|

Stadthaus Dresden 1988, Foto: SLUB

Stadthaus Dresden in einer Aufnahme von 1957, Foto: SLUB

Stadthaus Theaterstraße 1976 - durch einen Neubau 1995 heute in dieser eindrucksvollen Breite so nicht mehr wahrnehmbar. Foto: SLUB

Stadthaus 1957, Foto: SLUB

Stadthaus - im Hintergrund Schauspielhaus  Elegante Form eines Eingangsportals vom Neuen Stadthaus, Foto: TK Elegante Form eines Eingangsportals vom Neuen Stadthaus, Foto: TK

Expressionistisches Treppenhaus vom Stadthaus, Foto: TK 2004

Eleganten Wellen am Dresdner Stadthaus, Foto: TK 2004

Foto: TK 2004

Lichthof Stadthaus Dresden während der Zeit als Hauptbibliothek 1968

Lichthof als Hauptbibliothek 1968

Lichthof nach der Sanierung und Teilrekonstruktion (z.B. der expressiv zackigen Pfeilerkapitelle)

Stadthaus - Foto: TK April 2005

Stadthaus von hinten

- gut zu erkennen: Satteldach mit roten Dachziegeln. (Dez. 04)

Luftbild 31.05.1944

der Royal Air Force (Ausschnitt): Städtebauliche Situation des

Stadthauses und der geschwungenen Käufferstraße.

Eine Verbindung zur Ostraallee gab es bis 1945 nicht.

Stromlinienförmiges 1920er-Jahre-Design: Originalschild am Stadthaus, Foto: 2012 TK, Vergrößerung

Modellierbarer Kunststein, Der Eingang wird strahlenförmig betont. Foto: TK

Pfeilerkapitelle im Bürgersaal, 1.OG, Foto: TK

|

|

Material & Umfeld

Dresdner Hefte Nr. 72 - "Unruhe über der Stadt. Dresden

und der Expressionismus" 2002.

Almai, Frank: Expressionismus in Dresden. Zentrenbildung der literarischen

Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland, 2004.

Schrei in die Welt. Expressionismus in Dresden. Berlin (Ost) 1988,

Lizensausgabe für die BRD, Westberlin, Österreich und die

Schweiz, Hrsg. v. Peter Ludewig.

Wolfgang Pehnt, Die Architektur des Expressionismus, 1998, Hatje Verlag.

Julius Posener: Vorlesungen zur Geschichte der Neuen Architektur II.

Die Architektur der Reform (1900 - 1924), in:

53 Arch+ , Sept. 1980

Heike Hambrock: Bauen im Geist des Barock. Hans und Marlene Poelzig. Architekturphantasien, Theaterprojekte und moderner Festbau (1916-1926), Berlin 2005

"Fragments of Metropolis – Berlin", Hg. Christoph Rauhut, Hirmer Verlag, München 2015

https://vielfaltdermoderne.de/stadthaus-dresden

Fotos von

Daniela Christmann 2023 vom Stadthaus Dresden innerhalb ihres

Projektes "Vielfalt der Moderne. Architektur und Kunst 1900 bis 1935"

Expressionismus

in Dresden

Eine Ausstellung - organisiert von der TU-Dozentin Tanja Scheffler

und Studenten - zeigte expressionistische Architektur in Dresden.

SZ vom 24.06.05: "Anlässlich des 100-jährigen Gründungsjubiläums

der Künstlergruppe BRÜCKE, deren erste Protagonisten sich

bekanntlich als Architekturstudenten an der Dresdner TH (später

Uni) betätigten, realisierten Studenten des Lehrstuhls für

Baugeschichte besagte Exposition. Im ehemaligen Schalthaus des Heizkraftwerkes

Mitte dokumentieren Schautafeln, Fotografien und Zeichnungen beispielhaft

expressionistische Architektur in Dresden. Darunter firmieren Objekte

wie die Litfaßsäule am Güntzplatz und das Lingnermausoleum

(expressionistische Vorentwürfe- u.a. Hans Luckhardt). Filmvorführungen

und eine thematische Architekturführung runden das Angebot ab.

Studenten der Gestaltungslehre zeigen ihre Auseinandersetzungen mit

Farbe und Bildkompositionen expressionistischer Gemälde; die

Fakultät Grundlagen des Entwerfens steuert expressionistische

Entwurfsobjekte bei."

|

|

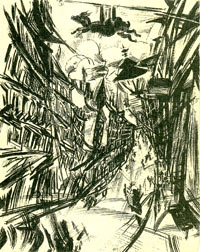

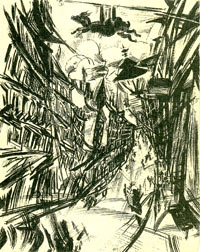

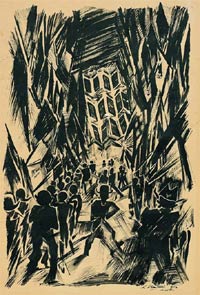

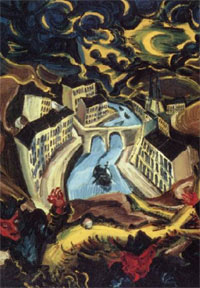

Ludwig Meidner,

Die Alaunstraße in Dresden, 1914 (Vergrößerung),

Meidner wars einer der bedeutendsten Vertreter des urbanen Expressionismus.

Er lebte von 1914 bis 1916 in Dresden.

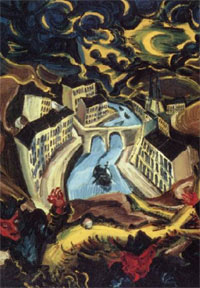

Ludwig Meidner, Das Eckhaus (Villa Kochmann, Dresden), 1913 Öl

auf Leinwand, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid / Vergrößerung

"Malen wir das Naheliegende, unsere Stadt-Welt! die tumultuarischen

Straßen, die Eleganz eiserner Hängebrücken, die Gasometer,

welche in weißen Wolkengebirgen hängen, die brüllende

Koloristik der Autobusse und Schnellzugslokomotiven, die wogenden

Telephondrähte (sind sie nicht wie Gesang?), die Harlekinaden

der Litfaßsäulen, und dann die Nacht... die Großstadt-Nacht

(...)

Wir müssen endlich anfangen unsere Heimat zu malen, die Großstadt,

die wir unendlich lieben. Auf unzähligen, freskengroßen

Leinwänden sollten unsre fiebernden Hände all das Herrliche

und Seltsame, das Monströse und Dramatische der Avenüen,

Bahnhöfe, Fabriken und Türme hinkritzeln. (...) Es ist nicht

möglich mit der Technik der Impressionisten unser Problem zu

bewältigen. Wir müssen alle früheren Verfahren und

Trucs vergessen und ganz neue Ausdrucksmittel uns zu eigen machen."

aus: Ludwig Meidner, Anleitung zum Malen von Großstadtbildern.

Aus: Das neue Programm, in: Kunst und Künstler 12 (1914).

Ludwig Meidner, Webergasse in Dresden, 1913

Apocalyptische Landschaft, 1916 (Ausschnitt), |