|

| Architekt: |

|

Hochbauamt der Stadt Dresden

(Leitung: Paul

Wolf)

Stadtbaudirektor Carl Hirschmann

Künstlerische

Beratung: Paul Andrae

|

|

Raum-programm: |

|

Direktor Arbeitsnachweis Dresden:

Oskar

Nerschmann |

| Bauzeit: |

|

1925 - 26

|

|

Adresse: |

|

Maternistraße

17 |

heutige

Nutzung: |

|

verschiedene Institutionen, u.a.

Privatboulevardtheater

(Zu DDR-Zeiten SED-Parteischule) |

Beim ersten Neubau eines Arbeitsamtes in der Weimarer Republik wurde

auf Funktionalität besonderes Augenmerk gerichtet. Abteilungen mit

starkem Publikumsverkehr wurden in das EG gelegt und durch jeweils

zwei Eingangs- und Ausgangshallen sollte eine Führung des Publikums

erreicht werden. Die meistfrequentierten Abteilungen befanden sich in

einem U-förmigen Hintergebäude. Durch eine variable Gliederung der

Räume sollte der Bau für Veränderungen offen sein, Arbeitssäle

optimale Raumnutzung gewährleisten.

Der klar gegliederte, symmetrische

Bau ist in seinem Mittelteil zurückgesetzt und stößt mit einem

prismatischen Treppenhaus mit Langfenstern bis zur Flucht der beiden

seitlichen Baukörper vor. Während die Vorderfront noch weitgehend

erhalten ist, sind im Inneren einschneidende Veränderungen erfolgt.

(Text aus. Architekturführer Dresden, Hrsg. von G.Lupfer, B.

Sterra und M.Wörner, Dresden 1997)

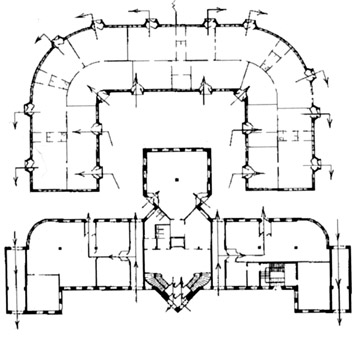

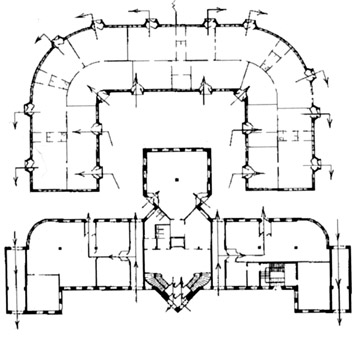

Grundriss des ursprünglichen Gebäudekomplexes an

der

Maternistraße. Der hintere einstöckige Teil wurde im Krieg zerstört.

Der Grundriss offenbart eine ziemlich effiziente

Organisation der Arbeitsvermittlung. Durch die mittleren Türen erfolgte

der Einlass. Im hufeisenförmigen Hofgebäude ("Ringbau") gab es weitere

differenzierte Bearbeitungsräume. Arbeitssuchende verließen diese dann in den äußeren Hof und

kamen an den Außentoren zurück

zur Straße. Der Verwaltungsbau war also konzipiert für einen massiven Durchlauf von Arbeitssuchenden.

In der funktionalen Organisation der Besucherströme ist es ein Vorläufer des

bekannten Dessauer Arbeitsamtes von Walter Gropius aus dem Jahr 1928 (Infos).

Neben den individuellen Beratungsräumen, nach Fachabteilungen untergliedert,

gab es im Haus einen großen Sitzungssaal und kleinere Säle für

Berufsberatungen sowie eine Dienstwohnung im 4. OG. (Abbildung

3. OG)

Dreiecksspitze, Foto 2015 TK

Architektur

Neue Sachlichkeit,

expressionistische Elemente, aber auch jede Menge Rundungen.

Horizontale Linien geben dem Gebäude einen ruhigen Duktus, während die

vertikalen Fensterbänder im dreieckigen Treppenhaus eine expressive

optische Dynamik erzeugen. Insgesamt ergibt sich jedoch ein etwas

unentschiedener Eindruck mit den verschiedenen Formen - wie den

traditionellen Rundbögen und dem herausragenden expressiven Zacken,

der nur bedingt dem "Neuen Bauen" zuzurechnen ist. Schöne

Profil-Details findet man in den Formen für Sockel u. Fenstergewänden

in Muschelkalk.

Beeindruckendes Treppenhaus

Unerwartete architektonische Raffinesse begegnet dem Besucher im

Treppenhaus, welches dann gar nicht mehr so zackig daher kommt, wie

von außen vermutet, sondern in einem ausgeklügelten Rhythmus fließender Formen. Carl

Hirschmann beschreibt es in der Festschrift als "Fanfare, die

schon vom Äußeren vom Terrain bis zum Dach ungebrochen und bestimmend

(auf)- schießt".

Die gesamte U-förmige Hofbebauung ist

1945 zerstört worden. Die SED baute stattdessen für ihre Parteischule

einen kleinen neuen Schulungssaal, der heute als Privattheater genutzt

wird.

Während der Instandsetzung in der Nachkriegszeit wurde das

Hauptgebäude teilweise vereinfacht wieder hergestellt. So verzichtete

man z.B. auf die markanten Stufengiebel zur Hofseite.

Das Gebäude steht heute unter

Denkmalschutz.

Öffentlicher Arbeitsnachweis Südseite und

einstöckiges Hofgebäude mit Oberlichtern,

Vergrößerung, Quelle: Stadtplanungsamt Dresden

Ehem. Arbeitsnachweis Maternistraße, Foto 2015 TK

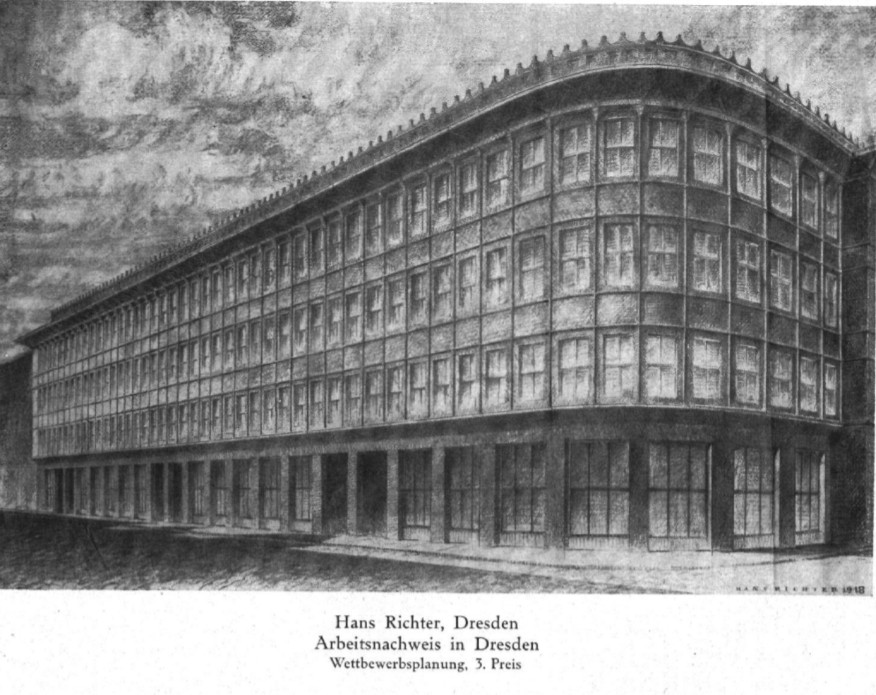

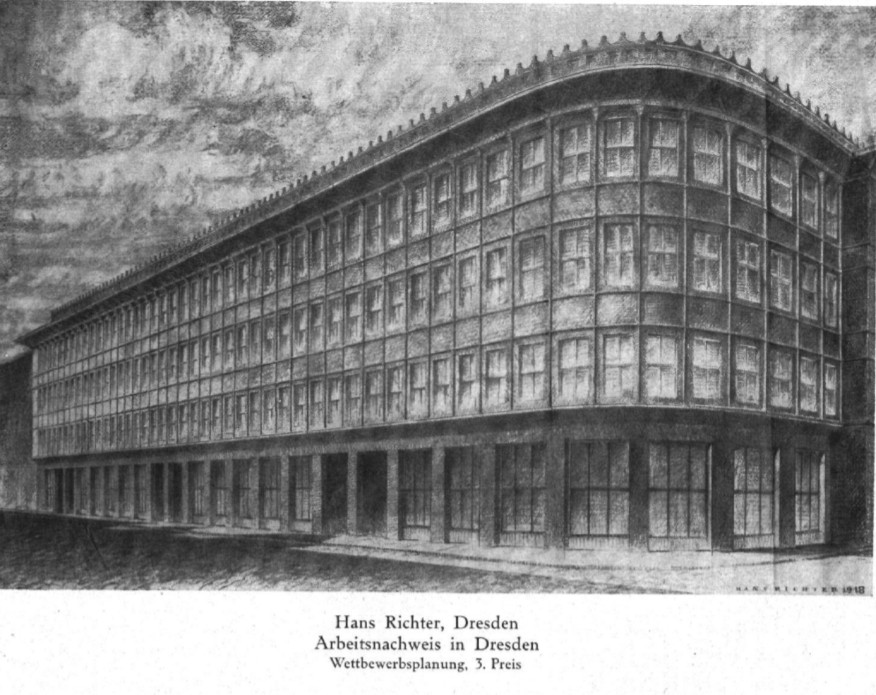

Vergleich zum Entwurf eines Arbeitsnachweises

von Hans Richter, der im Wettbewerb 1920 den 3. Platz errang:

Vergrößerung,

Grundriss (mit getrennten Männer- und Frauenbereichen)

Bereits 1920 fand in Dresden der Wettbewerb zu einem Arbeitsnachweis

statt, allerdings für ein anderes kleineres Grundstück an der

Theaterstraße. Der bekannte böhmisch-deutsche Architekt Hans Richter entwarf

ein konzentriertes Gebäude im neusachlichen Stil, setzte jedoch als Schmuck eine

expressionistisch-wellenförmige Zackendachleiste auf.

Ein anderer

Wettbewerbsbeitrag kam von Gustav

Lüdecke.

Da 1922 an der Theaterstraße das große neue Stadthaus

errichtet wurde, wich Paul Wolf auf ein anderes Grundstück an der

Maternistraße aus. Carl Hirschmanns und Paul Andraes Entwurf aus dem Jahr 1925

konnte 1926 fertig

gestellt werden.

Arbeitslosigkeit in der

Weimarer Republik

Der erste Neubau eines Arbeitsamtes war in Dresden notwendig

geworden, weil seit 1918 der Arbeitsnachweis zentralisiert worden war,

dennoch aber verschiedene Dienststellen bestanden. (Hintergründe: "Zwischen

Burgfrieden und Klassenkampf, ab S. 177)

Direktor Dr. Nerschmann, Dresden

sprach anläßlich der Eröffnung des neuen Gebäudes

1926:

Was leistet der Öffentliche Arbeitsnachweis?

Die Nachkriegsjahre haben auf dem Arbeitsmarkt ganz neue

Verhältnisse geschaffen. Mit der Gewalt elementarer Ereignisse brachen

Wirtschaftskrisen oft in rascher Folge nacheinander herein u. ließen

die Zahl der Arbeitslosen allein im Wirtschaftsgebiet Dresden bis auf

über 60 000 empor-

schnellen. Kaum ein Betrieb zeigte eine stetige

und gleich-

mäßige Beschäftigung. In jähem Konjunkturwechsel

erfolgten bald Neueinstellungen, bald Entlassungen, so daß der

Arbeitsmarkt der letzten Jahre ständig unter dem Zeichen stärkster

Beunruhigung und Unausgeglichenheit stand. (...)

Das

Vermittlungsgebiet ist daher in 40 Fachabteilungen aufgeteilt.

Hierdurch ist es möglich, daß für jede Berufsgruppe besonders

fachkundige Vermittler tätig sind, die sich über die Eigenart und

Anforderungen der einzelnen Betriebe u. die Fähigkeiten der Bewerber

ein selbständiges Urteil bilden können. (...)

So mustergültig die

innere Organisation des öffentlichen Arbeitsnachweises Dresden

ausgestaltet ist, so ungünstig, um nicht zu sagen unwürdig, ist

teilweise seine bisherige räumliche Unterbringung. Es ist daher sehr

zu begrüßen, daß die Stadt Dresden als Verwaltungsgemeinde nicht die

Mittel gescheut hat, dem Arbeitsnachweis auf dem städtischen

Grundstück Maternistraße 17 ein neues, der Eigenart des

Arbeitsnachweises entsprechendes Gebäude zu errichten. Die

Raumaufteilung erstrebt vor allem eine klare zwangsläufige Regelung

des Massenverkehrs.

Das Gebäude des ÖffAN

in Dresden galt nach Fertigstellung als "ein Muster, ein Ansporn, eine

Hoffnung für alle gleichartigen Arbeitsnachweise". Es war konzipiert

worden, ohne dass Raumprogramm und Raumgruppierung als bewährtes

Vorbild zur Verfügung standen, quasi ein Prototyp.

Arbeiterbezirk Wilsdruffer

Vorstadt und Cotta

Das erste Dresdner

Arbeitsamt wurde nicht in den bürgerlichen Bezirken Blasewitz, Striesen oder

Loschwitz errichtet, sondern im Arbeiterbezirk Wilsdruffer Vorstadt,

wo am Anfang des 20. Jahrhunderts jede Menge Arbeiterfamilien wohnten,

die durch Inflation und Wirtschaftskrisen zu Tausenden arbeitslos

geworden waren.

|

|

Arbeitsnachweis Wilsdruffer Vorstadt

Treppe Ehemaliger Arbeitsnachweis Dresden, Foto: TK 2016

Fließend schwingender Treppenhandlauf, Foto: TK 2016

Treppenabsatz, Foto: TK 2016,

Vergröß.

Treppenrhythmus, Foto: TK 2016,

Vergröß.

Treppenanlage, Foto: TK 2016

Foyer, Foto: TK 2016,

Vergrößerung

Hintergebäude, Foto: TK 2015,

Vergröß.

Rückseite Arbeitsnachweis

Portalkennzeichnung

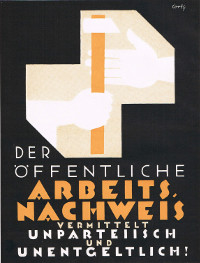

Werbeschrift für den Öffentlichen Arbeitsnachweis,

Dresden 1926

Vordach, Foto: TK 2016

Zurück gesetzter Baukörper, Foto: TK 2016

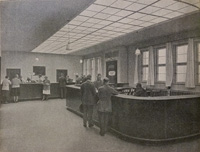

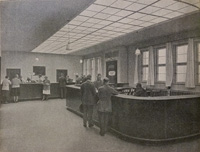

ÖffAN Dresden, Vermittlung- und Unterstützungsstelle der

Fachabteilungen für Nahrungsmittelgewerbe und Zigaretten-Industrie,

Foto 1926,

Vergröß

Foto

der Gastwirts-Fachabteilung im ÖffAN Dresden

Öffentlicher Arbeitsnachweis 1926 nach Fertigstellung,

Vergröß

Ursprünglich hatte, wie man sieht, das Gebäude eine

viel kontrastreichere farbliche Gestaltung. Sämtliche Simse, Ecken und

Kanten waren in einem hellen Ton gestrichen, während sich die

Wandfläche deutlich dunkler absetzte. Leider wurde diese Fassaung bei

der Sanierung nicht wieder hergestellt.

|

|

|

Karl Paul Andrae

(* 6.

Oktober 1886 in Dresden ; † 13. Februar 1945 ebenda)

"Zeit der Gärung"

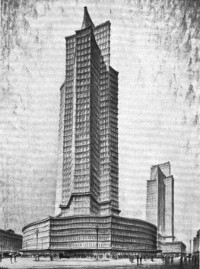

Der heute fast unbekannte

Paul Andrae war in den 1920er Jahren in Fachkreisen deutschlandweit

bekannt. Als "Dresdner

Hochhausvisionär" machte er bereits 1913-16 mit einem höchst

beachtlichen Zeichnungskonvolut auf sich aufmerksam mit dem Titel

»Das größere Berlin«. Nichts davon wurde zwar je gebaut, aber seine

hochfliegenden Pläne wurden durchaus zur Kenntnis genommen und

reflektiert.

Herbert Conert schätzte ihn z.B. als jungen utopistischen

Visionär, der neben dem pragmatischen Hans Richter mit seinen

dynamischen Skizzen zu überzeugen weiß: Zwei Richtungen treten in Dresden deutlich in

Erscheinung; die alte, seit Jahrzehnten bekannte, an die historische

Dresdner Baukunst sich anschließende und eine eigene Wege gehende,

kraftvoll-subjektiv arbeitende, Weg weisende Richtung. (...)

Paul

Andreas Arbeitsgebiet sind die Monumentalbauten, die Hoch- und

Turmhäuser und Speicher. Er wirft die Planungen nicht als flüchtige

Skizzen hin, sondern schafft sie schrittweise; ein Plan ersetzt einen

anderen, bis sich schließlich der Gedanke, dem er Ausdruck geben will,

voll durchgerungen hat.

Er beschäftigt sich in Architekturformen mit

Ideen, die die Zeit beherrschen; es sind dynamische

Entwicklungsstudien. Mögen seine Arbeiten bis zu einem gewissen Grade

utopistisch sein, gewiß, sie wollen es sein; sie wollen

architektonische Untersuchungen für Zukunftsziele vorstellen, und

sind als solche zu bewerten. Es sind Zeitbilder geistigen Schaffens,

wie sie eine schnellebige Zeit nicht mehr gekannt hat.

Herbert Conert über Paul Andrae in: Wasmuths Monatshefte für Baukunst

und Städtebau. Ausgabe 7.1922/23

Paul Andrae Lebensweg ist von erstaunlichen Wandlungen

gekennzeichnet.

Studium bis 1911 in Dresden, u.a. Schüler Paul Wallots, anschließend

unklare Einkommens-verhältnisse. Es folgen himmelsstürmende Hochhaus-visionen für Berlin, dann

1919 die Revolution im deutschen Reich und besonders auch Dresden, in dessen Zuge Andrae

(als einziger Dresdner Architekt) das Berliner

Manifest des Arbeitsrates für Kunst

unterzeichnete und an der Ausstellung für unbekannte

Architekten teilnahm. Andrae besaß

ein großes Zeichentalent, entstammte einer Dresdner Künstlerfamilie,

verstand sich als Architekt und Künstler.

Von 1917 - 23 stellte er

in der "Dresdner Kunstgenossen-schaft" aus, dessen Vorstand er war.

In den 1920ern zeichnete er atemberaubende urbane

Großstadtfigurationen, die den Rahmen zu sprengen scheinen oder

expressionistisch-kristalline Spiegelraum- träume, in der sich Prismen im

Unendlichen brechen.

Ab Mitte der zwanziger Jahre bis 1928 ist er

künstlerischer Berater des Dresdner Hochbauamtes und leitender

Mitarbeiter von Baudirektor Carl Hirschmann, davor wohl seit 1919 nur eine

Art freier Mitarbeiter. (1)

Nach

der Machtübernahme der Nationalsozialisten baute Andrae am Königsufer der Dresdner

Neustadt den neobarocken Milchpavillon und entwirft - ebenfalls im Heimatstil

- das neue Narrenhäusel-Interieur beim Umbau zum Restaurant.

Maßgeblich ist er an den Planungen zur Neugestaltung des Königsufers

involviert.

Zeichnung Andrae

1937 wurde er Mitarbeiter der zunehmend in Sinne der NS-Ideologie

tätigen Dresdner Stadtbauverwaltung, die sich anschickte, die

"Gauhauptstadt Dresden" als überdimensionierte Verwaltungs- und Aufmarschstadt

zu errichten. Unter anderem ist er mit dem Projekt

Sportforum

Ostragehege betraut sowie der Planung für die Umgestaltung des

Speicherviertels an der neuen Terrasse zu einem repräsentativen

Kulturforum - beides auf Überwältigung zielende

Monumentalarchitekturen. Man kann sich fragen, wieso ein

Moderne-Visionär mit utopischen Entwürfen sich dann so vorbehaltlos

den nationalsozialistischen Umgestaltungsplänen unterwirft, diese

maßgeblich mit gestaltet. Leider sind die Personalunterlagen des

Dresdner Hochbauamtes 1945 verbrannt, so dass es kaum erhaltene

Quellen zu ihm gibt. Dennoch wäre eine vertiefende Beschäftigung mit

diesem außerordentlichen Dresdner Architekten und seinem Werk eine

lohnenswerte Aufgabe.

Vielleicht lohnt ein Blick auf sein

Frühwerk: in architektonischen Skizzen mit den Bezeichnungen "Andante

maestoso" oder "Allegro tanto" von 1912-13, aber auch in der Serie

"Das größere Berlin" zeichnet er Fantasien von imperial auftrumpfender

Größe, die in schwerer Monumentalität und sakralem Ernst neoantike

Formen wieder beleben möchten.(2) Dieses Streben nach maßloser,

schrankenloser Hybris hätte er in seinen Projekten am Elbufer nach

1937 verwirklichen können.

Andrae kam am 13.Februar 1945 bei dem

alliierten Angriff auf Dresden ums Leben. Wohnort war die

Mosczinskystraße 21 in der Seevorstadt West.

Literatur:

Wilhelm

Bökenkrüger: Das neuzeitliche Arbeitsnachweis-Gebäude. (= Bücherei

des Öffentlichen Arbeitsnachweises, Serie II, Heft 7/9.) Kohlhammer,

Stuttgart 1926

Nerschmann, Oskar: "Vom Wesen der öffentlichen

Arbeits-vermittlung", In: Der Neubau des öffentlichen

Arbeitsnachweises Dresden und Umgebung. Eine Werbeschrift anlässlich

der Eröffnung des neuen Gebäudes, Dresden Oktober 1926.

Gustav Adolf Platz: Die Baukunst der neuesten Zeit,

Berlin 1927, S. 546, 405

2) Kurt Hager: Architekturskizzen

des Architekten Paul Andrae,

In: Das Bild.

Monatsschrift für das Deutsche Kunstschaffen in Vergangenheit und Gegenwart,

7 (1937), S. 241 ff.

Herbert Conert:

Dresdner Baukünstler, In: Wasmuths Monatshefte für Baukunst und

Städtebau. Ausgabe 7.1922/23

Paul Andrae: Zum Wettbewerb

Hygiene-Museum,

In: Wassmuths Monatshefte für Baukunst und

Städtebau; 6 (1921/22), S. 41/42 ff,

http://digital.zlb.de

Florian

Zimmermann: Der Schrei nach dem Turmhaus: Der Ideenwettbewerb Hochhaus

am Bahnhof Friedrichstraße, Berlin, 1921/22, Berlin 1988, S. 242-245

(1) -

Tanja Scheffler:

Hans Poelzig - Unbekannte Entwürfe für Dresden, in: architectura -

Zeitschrift für Geschichte der Baukunst / Journal of the History of

Archtecture 1/ 207

FN 7, S. 3

Quellen:

Zeichnungsentwürfe von Andrae liegen im

Stadtplanungsamt Dresden (Bildstelle). Unter anderem überrascht dort

der Entwurf für ein "Hotel Saloppe", datiert vom 30.7.1941 mit einem

schlossartigen Hotelneubau oberhalb der Saloppe als vierte Ergänzung

der drei Elbschlösser in historisierender Formensprache mit einem

schlanken Turm, Treppen, Terrassen und repräsentativem Zugang zur

Elbe.

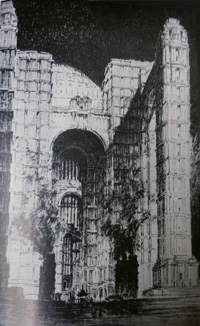

Oder: Ein expressionistisches Probjekt

mit Carl Hirschmann am Wiener Platz "Bürohaus und Fremdenhof" mit

voluminösem Saalbau, datiert vom 15.9.1921

Text: Dezember 2016 /

T.Kantschew

|

|

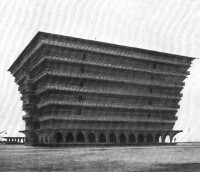

Paul Andrae. Entwurf: "Das größer Berlin VIII", 1913,

Vergrößerung

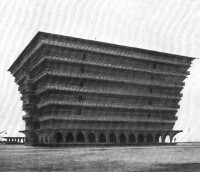

P. Andrae, Entwurf für ein Warenhaus, vor 1922,

Vergrößerung

Paul Andrae, Entwurf für einen Speicher,

vor 1922,

Vergrößerung

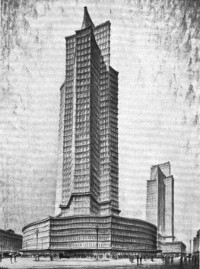

Paul Andrae, Turmhaus, dynamische Studie,

vor 1923,

Vergrößerung

Paul Andrae, Spiegelgalerie Raumstudie, um 1921,

Vergrößerung

Paul Andrae, Enwurf Messehalle 1924,

Vergrößerung

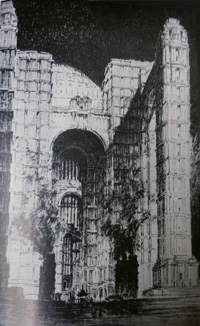

Paul Andrae, "Andante maestoso" 1912

Paul Andrae, "Das größere Berlin", 1916 Federzeichnung,

Vergrößerung,

Teil 2

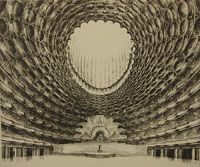

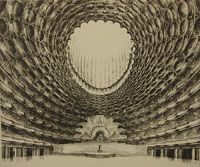

Ekstatisch-monumentaler Entwurf für einen großen Konzertsaal in einem Hotel am Wiener Platz. 1921 vom Hochbauamt

Dresden (Carl Hirschmann) u. Paul Andrae

Vergrößerung (Foto: TK 2019) |