|

| Architekt: |

Wolfgang Hänsch, Herbert Löschau

Heinz Zimmermann, Dieter Schölzel

(u.a.)

Basisentwurf:

Leopold Wiel _ |

| Kunst: |

u.a. Gerhard

Bondzin & Kollektiv (Wandbild) |

Freiflächen-

gestaltung: |

Günther

Krätzschmar (Brunnen, Hochbeete,

Rückseite mit Leuchten auf dem Plateau)

(zerstört 2009-2011) |

| Bauzeit: |

1966-

69 (diverse Wettbewerbe seit 1953) |

| Adresse: |

Altmarkt, Schlossstraße, Galeriestraße |

| Webseite: |

http://kulturpalast-dresden.de/ |

| Umbau: |

2013

bis 2017

Abriss des alten Mehrzwecksaals, Einbau eines

komplett neuen Konzertsaals

Architekten: Gerkan, Marg & Partner

(GMP)

www.gmp-architekten.de

Pläne (pdf) auf dresden.de /

Infos

Wiedereröffnung: 28. April 2017

|

| Preis: |

DAM Preis 2019

für

Umbau und Sanierung des Kulturpalastes Dresden

durch das Architekturbüro

gmp Architekten von Gerkan, Marg und

Partner Infos:

www.dam-preis.de

|

| Nutzung: |

Philharmonie, Zentralbibliothek,

Kabarett Herkuleskeule und

Restaurant

Zentrum für Baukultur - ab 08. Juni 2017

http://zfbk.de

|

Sanierter Kulturpalast Mai 2017 (Foto: TK),

Vergrößerung

Gerettet !

Nach knapp vierjähriger Umbauzeit

ist der Kulturpalast am

28. April 2017 rundumsaniert wieder

eröffnet worden. Damit

ist eine jahrzehntelange Diskussion über

Abriss, Erhalt, Überformung, schonende Sanierung und Festsaal-Umbau

beendet. Während in Dresden und andernorts eine Vielzahl signifikanter

Gebäude der DDR abgerissen worden sind, ist es am KP gelungen, eines

der markantesten Kulturhäuser des Landes zu retten. Verloren ist zwar

der ehemalige Festsaal, aber das war ein unvermeidlicher Kompromiss.

Obwohl die Sanierung viel teurer wurde, als ursprünglich geplant, das

Ergebnis mit dem neuen Konzertsaal von Gerkan & Marg besticht in

außerordentlich hoher Qualität. Der Kulturpalast strahlt nun zum

Altmarkt weiter mit einer einladend gläsernen Schauseite und sucht zum

Neumarkt hin eine dialogische Verbindung zu den Neubauten im Umfeld

als neueste Zeitschichten.

Zur Feier des 50. Jubiläums vom

Kulturpalast bezeichnete Ministerpräsident Kretschmer das

Gebäude im Oktober 2019 als "kulturelle Herzkammer" Dresdens, also ein

Gebäude von zentraler Bedeutung für die Stadt, die Region und das Land

insgesamt, als Kulturbotschafter der Metropole Dresden.

Falk

Jaeger: Kulturpalast in Dresden

Ostmoderne Hülle,

Westmoderner Kern

Deutsche Bauzeitung

db 12|2018

Geschichte

1962 begann der Bau des dominanten Dresdner "Palastes" für

Kultur, ein in der Baugeschichte der DDR in dieser Funktion einzigartiges

Gebäude (mit Räumen für künstlerische Betätigung als Volkshaus). Im Hintergrund rußgeschwärzter Ruinen von

Schloss und Frauenkirche war dies ein

kulturpolitischer Akt, der mitten in einem neuen "sozialistischen

Stadtzentrum" an die langen kulturellen Traditionen Dresdens

anzuknüpfen suchte. Städtebaulich wie architektonisch bedeutete

der Glas-Beton-Kasten mit anthroposophisch

anmutendem Kupferdach einen rigorosen Bruch mit dem historisch überlieferten

Stadtgrundriss und der vormodernen Architektur. Ursprünglich

sollte das Haus jedoch in den 50er Jahren-Planungen mehr als 100 Meter

hoch werden und im verzierten-dekorativen Stil der "Nationalen

Tradition" errichtet werden.

Abbildungen

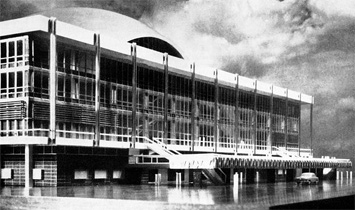

Der rhomboide Innenraum erinnert u.a. an den

Kongresspalast im Moskauer

Kremlgelände, 1959-1961 im Auftrag von Nikita Chruschtschow für

6000 Zuschauer der KPDSU-Parteitage errichtet.

Vorbildhaft wirkte aber auch u.a. das neue Konzerthaus

De Doelen von Rotterdam von 1962-66.

Das Gebäude stand im Mittelpunkt der Region als ""geistig- kulturelles Zentrum der Stadt und des Bezirkes Dresdens".

Architekturführer

der DDR, Bezirk Dresden 1978:

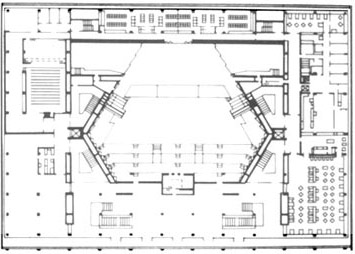

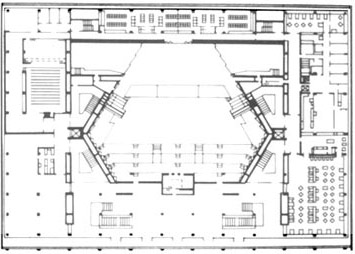

"Kulturpalast: flacher Baukörper 102,80 m x 71,80 m mal

19,35 m bildet städtebaulichen Abschluss des Altmarktes nach

Norden. Monolith. Stahlbetonskelettbauweise (Raster 6 m x 9 m), Sockelgeschoss

Naturstein, Obergeschoss Aluminium-Glas-Elemente, teilw. Betonstrukturwände,

Saalaufbau profiliertes Kupferdach; Mehrzwecksaal mit Kippparkett

2740 Plätze, Studiotheater 192 Pl., Restaurant: 205 Pl., Klubräume

584 Pl.; ..."

Grundriss 2. OG Kulturpalast: Quelle Architekurführer

der DDR 1978

Architekturführer Dresden 1997:

"Der kompakte, flache

Baukörper ist äußerlich durch Material-und Farbkontraste

geprägt: Während die Sockelzone aus poliertem roten Granit

besteht, setzt sich der Hauptkörper aus großen, in Aluminiumrahmen

gefaßten Glasflächen zusammen; er wird von weißen

Betonsimsen eingerahmt. Die Rückseite sowie die Außenwände

der Funktionsräume sind durch Betonfertigfenster untergliedert.

Ein gefaltetes Kupferdach bildet den Abschluss. Dabei erhebt sich

der zentral gelegene sechseckige Festsaal äußerlich als

Dachaufbau. In Höhe des 1. OG umschließt ein Balkon den

Kulturpalast. An der Fassade zur Schlossstraße befindet sich

das Wandbild "Weg der roten Fahne" vom Kollektiv Gerhard

Bondzin, ein typisches Werk des sozialistischen Realismus. Der Eingang enthält fünf Bronzetüren von Gerd

Jaeger, die Motive aus der Dresdner Geschichte darstellen."

Festsaal (1969 bis 2013)

32 m breite, 10 m tiefe Bühne, fahrbare Jehmlich-Orgel,

Hauptbühnenfläche 320 m² ; Portalhöhe 11,5 m,

mittels Kippparkett auch als Ball-oder Kongreßsaal nutzbar.

2 Seitenbühnen mit je 160 m² , 1 Hinterbühne mit 79 m².

Urteil des OLG Dresden 13.11.2012

Dresdner Kulturpalast: Der Große Saal ist eine herausragende Architektenleistung, das Umbauinteresse der Stadt aber gewichtiger.

2013 bis 2017 Abriss multifunktionaler Festsaal &

Einbau neuer Konzertsaal + Ausbau zur Hauptbibliothek

Nach jahrelangen Diskussionen über die Zukunft des zentralen Kulturgebäudes der Stadt Dresden, nach Gerichtsstreit und Expertenurteilen ist der Kulturpalast seit 23. Juli 2012 geschlossen

worden. Es begann ein mehrjährige Grundsanierung, die bis auf

den Rohbau des Gebäudes vordrang und in den ausgehöhlten sechseckigen Innenraum einen komplett neuen Konzertsaal für die Dresdner Philharmonie einbaute.

Der eingefügte neue Saal in Hexagon-Weinbergform bekam von Experten des

niederländischen Akustikbüros Peutz Consult eine ausgezeichnete Akustik

mit 2.2 sec Nachhallzeit. Darüber hinaus ist anstelle des ehemaligen Restaurants und der alten Klubräume die neue Hauptbibliothek

eingezogen. Als dritte Institution bespielt nach dem Umbau das Kabarett Herkuleskeule

einen Theatersaal im Untergeschoss.

Das Äußere des Gebäudes gleicht 2017 in etwa dem Bild von 1969.

Wohltuend sind jedoch neue leicht blaugrün schimmernde Fenster

eingebaut worden. Die Rückfront und die beiden Schmalseiten behielten entgegen ursprüngl. Planungen das Raster mit Betonwerksteinen. Wichtige künstlerische Zeugnisse des Gebäudes, wie die Bronzetüren und der Wandfries im 1. OG, wurden beim Umbau ausgelagert und anschließend neu integriert. Foyer und Treppenhäuser blieben in ihrer Struktur erhalten und genießen Denkmalschutz.

Der Kulturpalast wird nach dieser Metamorphose hoffentlich an Ausstrahlung, internationalem Renommee und Lebendigkeit gewinnen. Allerdings ging Dresden und der Architektur insgesamt auch einer der wichtigsten Multifunktionssäle der europäischen Nachkriegsmoderne verloren.

Gerade die zuschauerstarke Unterhaltungsmusik musste sich an einem entlegenen Standort außerhalb des Zentrums ein neues Publikum suchen.

Kritisch mahnende Stimmen, wie z.B. vom Verein Quo Vadis Dresden

hatten vor der Aufgabe der Stadthallenfunktion gewarnt.

Hier noch mal ein Rückblick auf die Argumente:

Pro:

Multifunktionshalle mit Nostalgiewert

Viele flexibel nutzbare Räume waren im KP untergebracht: Studiobühne,

Restaurant, Arbeits- und Proberäume, diverse Kongressräume, Garderoben,

das großzügige Foyer.

Die große Bühne ließ sich durch Herausnehmen

des Parkett-gestühls für ganz unterschiedliche Zwecke umfunktionieren.

Gerade die "leichte Muse" für Unterhaltungsmusik fand

im KP Platz als große Stadthalle. Natürlich auch die altehrwürdige

Dresdner Philharmonie, der jedoch die Akustik des Saals unzureichend

erschien. Außerdem störte der breite, parteitagsähnliche

Zuschauerraum zeitgenössische demokratische Vorstellungen. Dem

entgegen standen jedoch gute Erinnerungen vieler BesucherInnen, die nicht zuletzt mit dem KP ein Stück ihrer eigenen Biographie verknüpften.

Durchaus wertvolle baukünstlerische Äußerungen wie

das Wandbild, die Bronzetüren oder der Fries im Foyer sind darüber

hinaus Geschichtszeugnisse mit hohem Denkmalwert.

Contra:

Sperriger kompakter Kubus zwischen Alt- und Neumarkt

Der massive Baukörper, weit zurückgesetzt vom Altmarkt,

reißt den Hauptplatz Dresdens zusätzlich in Nord-Süd-Richtung

maßstablos auf. Ein städtisch-urbaner Zusammenhang ist

durch diese gewaltige Baumasse nur schwer möglich. Der dominante Kulturbau und seine von ihm beanspruchte

Abstandsaura (ähnlich der Neuen Nationalgalerie in Berlin von

Mies von der Rohe) erdrücken das bisherige Wiederaufbaukonzept

von Kleinteiligkeit und lebendiger Vielfalt in der Dresdner Innenstadt,

über welches allgemeiner Konsens in der Bevölkerung herrscht.

Als ein in sich sicher herausragendes Baudenkmal der

DDR-Nachkriegsmoderne wird sich der voluminöse Kulturpalast nur schwer

in eine verdichtete Innenstadt integrieren können - zu dominant

versperre der monolithische Bau, als rigoros- propagandistische

Äußerung ein urbanes Kommunikationsgeflecht, so die damaligen

Befürchtungen der Gegner.

Dresdner Architekten und Anhänger der Nachkriegsmodere

versuchten diese Bedenken zu entkräften und stritten

2004 für den Erhalt des Kulturpalastes:

www.kulturpalast-

dresden-erhalten.de

1994 beschloss der Stadtrat ein Konzept zur Verdichtung der

Innenstadt

Um den Altmarkt ein Stück seiner unmenschlichen, proportionslosen

Weite zu nehmen und mehr stadträumliche Dichte zu definieren,

beschloss der Dresdner Stadtrat 1994 (u.a. unter fachmännischer

Beratung des renommierten Münchner Architekten Braunfels, der

in dieser Zeit eine stadträumliche und stadtgestalterische

Leitbildkonzeption

für Dresden erarbeitete), an den Kulturpalast sowohl zur Schlossstraße,

wie zum Altmarkt neue Flügelbauten anzubauen. Diese Entscheidung,

die nach 2000 einen konkreten Investor (Sachsenbau Chemnitz) und einen Architekten (Kollhof) gefunden hatte, wurde 2004 durch einen Stadtratsbeschluss gekippt.

Viele Bürger wollten den Kulturpalast als Stadthalle erhalten. Bleibt jedoch der Kulturpalast, die Wilsdruffer Straße

und der Altmarkt in der jetzigen auseinandergerissenen stadträumlichen

Fassung erhalten, bestehen wenig Chancen für eine wirklich funktionierende

lebendige, abwechslungsreiche Innenstadt mit einer einladenden Verweilqualität,

so damalige Befürchtungen.

Der Kulturpalast, der nun jedoch fast vollständig von

Neubauquartieren an drei Seiten "eingerahmt" wurde, tritt damit in ein

verändertes Beziehungsgeflecht und sucht nach neuen urbanen

Zusammenhängen.

Gespannt sein kann man vor allem

auf Neubauten in der Galeriestraße u. Rosmaringasse, die sich auf den Kontext

des Kulturpalastes beziehen, ihn einbinden und ihm auf diese Weise

eine urbane Fassung geben. Investor KIB-Projekt GmbH will 2017 ein Geschäftshaus errichten, das Bezug zum Kulturpalast nimmt.

Entwürfe Kupferschmidt.

Ebenso bauen USD und Baywobau in den Quartieren VI und VII-1.

Mut zur Veränderung

Gefragt war also ein Mut, der nicht in konservatorischer Starre

und denkmalpflegerischen Dogmatismus verharrte, sondern die Kraft und

Entschlossenheit zur Erneuerung wagt, genauso wie in der Geschichte

oft Paläste oder Schlösser um-, an- oder weitergebaut wurden.

Nicht zuletzt das Dresdner Schloss ist ein Resultat jahrhunderterlanger

Veränderungen. Ein intelligenter u. respektvoller Umbau des Kulturpalastes,

mit einer leicht modifizierten Rückseite, mehr stadträumlicher

Dichte im Umfeld und einer besseren Verzahnung von Neu- und Altmarkt

waren wohl die beste Lösung, die politische Dominanz des

Kulturpalastes zu reduzieren und ihn in einen veränderten städtischen

Gesamtzusammenhang einzubetten.

Umbau

im Erdgeschoss 2006

Im Stadtjubiläumjahr 2006 wurde die südöstliche

Ecke des Kulturpalastes Wilsdruffer/ Galeriestraße zu einem Informationscenter

Frauenkirche umgebaut. Die roten Granitplatten wurden entfernt und

durch große Glasscheiben ersetzt. Nur noch die tragenden Betonsäulen

blieben vom Ursprungsbau erhalten, ähnlich wie bereits die westliche

Ecke zu einem Ticket-Center umgebaut worden war. So entstand mehr

Offenheit und Kommunikation des Gebäudes mit dem Stadtraum. Ausführende

Architekten waren: AWB Architekten Wolfgang Hänsch (Kulturpalastarchitekt)

und Architekturbüro W. Bauer. Die Räume werden nach dem Umbau

2017 als

"Zentrum für Baukultur" genutzt.

Roter Granit - in Dresden ein ungeliebtes Material

Allerdings verlor das Gebäude auch etwas von seiner Authentizität, denn der polierte rote Granitsockel, dieser feste für Dresden untypische Stein, der ganz bewusst als "tragende" Basis, als Fundament eingesetzt wurde, trägt auch zu seiner politischen Bedeutung bei. Auch wenn es nur vor dem Beton geblendete Fassadenplatten sind, der optische Eindruck beinhaltet eine ganz wichtige zeittypische Aussagekraft von 1969.

Detail Material des roten Granitsockels - Vergrößerung (Foto: TK - Feb. 2011)

Der Naturstein wurde stammt aus der Ukraine.

Der Kulturpalast

1980 (Foto: Inger Sørensen) hatte ursprünglich klare farblose

Glasscheiben. Erst später wurden sie gegen entstellende bronzefarbene

ausgetauscht. Dieser Zustand sollte in einer anstehenden Sanierung

rückgängig gemacht werden.

Der Kulturpalast

im Bau 1968 - Farbdia mit Blick vom Rathausturm (Link zu Fotocommunity)

Der neue Konzertsaal im Kulturpalast Dresden,

hrsg. von Landeshauptstadt Dresden, Imagebroschüre (pdf)

2014 - neuer Konzertsaal im Kulturpalast:

Die Pläne wurden modifiziert. Nun werden die Brüstungen der einzelnen Saalfelder weiß gestaltet, anstatt einer Holz- verkleidung,

wie noch 2012 vorgesehen. Stattdessen bekommen die hinteren Wände ein Holzfurnier, was wahrscheinlich einer besseren Akustik geschuldet ist.

Visalisierung: gmp

Fertig gestellter Konzertsaal.

Statt anthrazitgrau bekam das Gestühl eine rote Farbe. Foto: Mai 2017 TK

Weinberg und Schuhkarton

Grundmodell des neuen Saales ist das

Weinbergmodell - kombiniert mit dem Modell eines

"Schuhkartons", also eines traditionellen, längsrechteckigen Saales.

Mehr Infos auf

www.dresdnerphilharmonie.de

Sockelzone (Galeriestraße)

noch vor dem Einbau des Frauenkirchen-Infocenters an der Ecke. Soll

diese rote Natursteinzone für eine komplette Verglasung gänzlich

verschwinden? Damit würden zwar einerseits mehr Transparenz und

Offenheit entstehen, andererseits verschwindet durch diese vollverglaste

Nivellierung der Eindruck "schwebender Leichtigkeit" und

der Anklang an antike, tempelhafte Erhabenheit. Foto:

TK Aug.05

"äußerlich nur behutsam"?

Olav Helbig, 01097 DD, schrieb am 27.06.09 in der SZ: "...Doch

dann sah ich das Foto vom Modell, das seltsamerweise mit den Worten

"äußerlich nur behutsam" beschrieben wird. Den Obergeschossen wird

durch eine Vollverglasung anstelle der roten Granitwände der tragende

Sockel genommen. Damit wird der gesamte Grundgedanke der Architektur

des Palastes, der mit dem Natursteinsockel und den darüber liegenden

zusammengefassten Obergeschossen, die in Art von Lisenen zum Altmarkt

durch die Stahlstützen vor dem Balkon gegliedert sind, noch Spuren

barocker Baugesinnung enthält und sich gerade darum so gut einpasst,

eine wirkliche Verbindung von Altem und Neuem ist, völlig aufgelöst.

Für mich zeigt sich hier einmal mehr, dass beim Bauen am Denkmal unbedingt

mehr Einfühlungsvermögen in historische Architektur erforderlich ist,

als heute oftmals aufgebracht wird."

Modell umgebauter

Kulturpalast, Ansicht vom Altmarkt und von der Galeriestraße,

Quelle: gmp. Der ganze Kulturpalast sollte verglast werden. Die rote

Granitsockelzone wäre komplett verschwunden, ebenso das Betonraster zur Galeriestraße

und auf der Rückseite. In einer Überarbeitung wurde dann der radikale Umbau zurück genommen:

Eine Gruppe von Kunsthistorikern, Denkmalpflegern und Musikern

kämpfte für einen komplett neuen Konzertsaal,

u.a. um den alten Kulturpalast und seinen großen Multifunktionssaal

in seiner Ganzheit zu erhalten.

Dresdens Kulturpalast

Wolfgang Kil | 14.09.2011

Beim Schutz der Nachkriegsmoderne ist die Denkmalpflege im Freistaat Sachsen nicht mutiger als in anderen Bundesländern, in der Landeshauptstadt Dresden ist sie sogar ausgesprochen verklemmt. (...)

www.german-architects.com

https://vimeo.com/

Kulturpalast Dresden

Design by Meinhard

von Gerkan and Stephan Schütz with Nicolas Pomränke. Ein Film von

Marek Iwicki, DERACHTEOZEAN GbR - Dez. 2018

Literatur:

DDR-Zeitschrift: Deutsche Architektur (DA) 4/68 und 5/70.

Idenwettbewerb für das Haus der soz. Kultur, in DA 11/ 1960, S. 670-673

Susann Buttolo: Der Kulturpalast Dresden. In: Dresden - Architektur

der Nachkriegsmoderne / Zeitzeugnisse Heft 3. Architektur und Ingenieurbau

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Sachsen, Dresden

2006

Wolfgang Kil (Hg.): Wolfgang Hänsch - Architekt der Dresdner Moderne, Berlin 2009

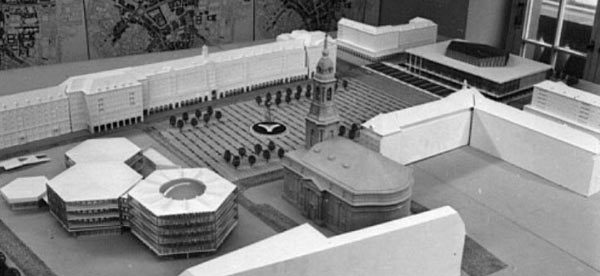

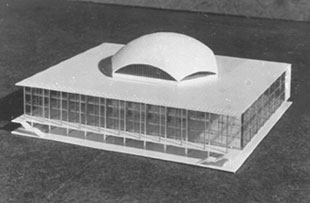

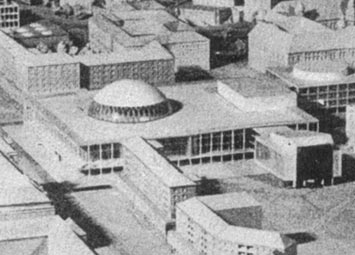

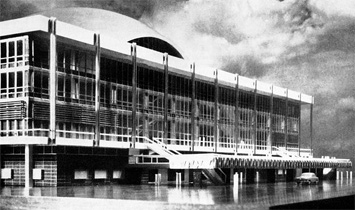

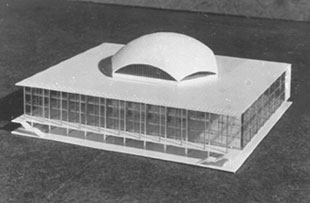

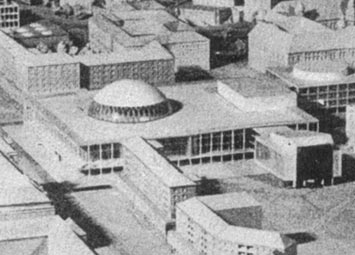

Modell Haus der sozialistischen Kultur in Dresden,

basierend auf einem Entwurf von Prof. Wiel, überarbeitet von

Hänsch und Löschau - mit runder Kuppel, 1969 veröffentlicht

in "Sektion Architektur" - Wissenschaftliche Zeitschrift

der TU Dresden. Entwurf mit Tribüne für 1. Mai-Demonstrationen und einem zunächst geplanten 3. OG

Modell einer Entwurfsphase des Kulturpalastes mit vier Geschossen

Ideenwettbewerb

für das Haus der sozialistischen Kultur in Dresden, Beitrag vom Kollektiv Prof. Wiel, TH Dresden, Quelle: DA 11/1960.

Vergrößerung - Entwurf 1960

Das Preisgericht lehnte damals den Vorschlag ab, weil ihr

die Höhe von nur 17 m zu gering erschien, auch der Verzicht auf eine Höhendominante als Turm wurde kritisiert. Die Kuppel wäre kein Ersatz, da man sie weder von der Straße, noch in der Stadtsilhouette sehen könne. Auch das Hineinrücken des Gebäudes in den Altmarkt wurde als Mangel empfunden.

Das extrem umfangreiche Raumprogramm wurde von Wiel in zwei zusätzliche separate Teile untergebracht (Panoramakino & Konzertsaal seitlich + Kongresshalle dahinter).

In Ostberlin wird von Henselmann zeitgleich die Kongresshalle am Alex

geplant, Ähnliches entsteht in Brasilia.

Zum Vergleich Vorschlag L.Hahn

Jahre später wurde der Vorschlag eines großflächig verglasten, relativ niedrigen Baukörpers mit Kuppel wieder hervor geholt und modifiziert.

An die Stelle einer zentralen Kuppelhalle als Hauptverteiler wurde der Mehrzwecksaal plaziert.

|

|

Kulturpalast: Foto aus dem Bildband: "Über den Dächern Dresdens" 1981

Noch nicht patiniertes Kupferfdach des Kulturpalastes mit Aussparungen für Be- und Entlüftung - Foto: vor 1981

Leuchtend

gläsern-transparente Schauseite zum Altmarkt hin- 2017, Foto: TK,

Vergröß.

Wandbild "Siegeszug der Roten Fahne", Foto: TK 2017,

Vergrößerung

Fahnenmasten - auch für DDR-Propaganda genutzt, Foto: TK

2008

Foto: Deutsche Fotothek/ SLUB

Eine Aufnahme von

1969, gleich nach Fertigstellung, noch ohne die dominaten Fahnenmasten.

Foto: Deutsche Fotothek/ SLUB

Kulturpalast noch

ohne Fahnenmasten

Treppenhaus (Feb.

2010 TK)

Wandfries im 1. OG

von Heinz Drache

Eine der fünf

Bronzetüren von Gerd Jaeger, die die Geschichte Dresdens aus marxistischer

Sicht widerspiegeln / Darüber Ausschnitte aus dem Wandfries im

ersten Stock, der sich auch propagandistisch mit Gegenwart und Zukunftsperspektiven

im sozialistischen Alltag auseinanersetzte.

Kulturpalast von hinten: Anlieferungszone für Dekorationen und Technik,

Feb. 2005 TK

Decke im Restaurant (Foto: 10/ 06 TK)

Leuchte im Treppenhaus zum Restaurant (Foto: 10/ 06 TK)

Kulturpalast 1969 / Ecke zur Schlossstraße - hier noch unverändert mit Granit"sockel" und Leuchtschaukiästen.

Studiotheater 1970 - Ausstattung: Deutsche Werkstätten Hellerau

Foyer des 1. OG - 1977

Tür auf der Schlossstraße mit einer grafischen

Notenkomposition. 2008 nicht mehr vorhanden! Wohin ist diese Tür

gelangt? (Foto:

Inger Sørensen 2007), big

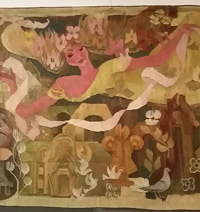

Restaurant im Kulturpalast 1969 - in diesen Räumen ist ab 2017 die

Zentralbibliothek untergebracht. An der Wand: Gobelin von Christa

Engler-Feldmann

Vergrößerung Gobelin (Ausschnitt) von

Christa Engler-Feldmann "Heitere Szenen aus Dresden" Wolle,

handgewebt 1969, Foto: TK 2017 in der Ausstellung

"Kulturpalast Dresden. Architektur als Auftrag" im

Stadtmuseum

Deckenleuchten im Foyer (April 08) - Foto: TK

Geländer von 1969 (Foto: April 2008)

Proberaum für Künstler (Foto: 04/08), big

KP- Spiegelung im Brunnen 1969 KP- Spiegelung im Brunnen 1969

Kulturpalast Vorplatz,

Foto: TK 2012

Roter Granit & Logo Dresdner Philharmonie - Nov. 09 - Vergrößerung

Die Betonraster an der Ostseite und an der Nordseite werden doch erhalten, eine Frage des Denkmalschutzes.

Foto: Nov.09

Welche Bebauung soll gegenüber dem Kulturpalast errichtet werden? Ist der Kulturpalst mit dem neuen teuren Saal und der Stadtbibliothek ein Leitbau oder soll sich alle Bebauung an der Frauenkirche orientieren? Foto: 2011 mit einer Spiegelung der Heinrich-Schütz-Residenz in der Fassade des KP an der Galeriestraße, TK, Vergrößerung, Gesamt

Neue Zentralbibliothek im Kulturpalast, miteinbezogen:

Deckenelemente des ehemaligen Restaurants, Foto: 2017 TK

Vergrößerung

|

KP- Spiegelung im Brunnen 1969

KP- Spiegelung im Brunnen 1969