|

Architekt: Peter Birkenholz

Ingenieur und Ausführung: M.A.N.,

Werk Gustavsburg b. Mainz

Bauzeit: _1928 (abgerissen: 1938)

Adresse:.

Stübelplatz (jetzt Straßburger Platz)

Das

Kugelhaus ist eines der Gebäude in diesem Architektur-index,

welches heute nicht mehr existiert. Trotzdem soll es hier - stellvertretend

für den Innovativgeist und die Experimentierfreude der sächsischen

Landeshauptstadt - mit aufgelistet werden.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hubertus Adam in Neue Züricher Zeitung vom 29.01.2002:

Im Rollen

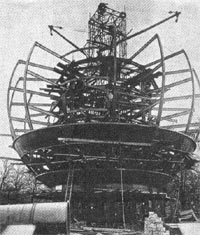

Entsteht das Dresdner Kugelhaus neu? Mit dem Slogan "Erstes Kugelhaus

der Welt" warb die deutsche MAN AG 1928 für ein im Werk

Gustavsburg konstruiertes und ausgeführtes Gebäude für

die "Jahresschau deutscher Arbeit" in Dresden. Anlässlich

des hundertjährigen Bestehens der Technischen Hochschule in der

Elbestadt hatte sich der Direktor der Ausstellung "Die technische

Stadt" ein spektakuläres Gebäude gewünscht. Auf

Grund eines 1927 in der "Münchner Illustrierten Presse"

abgedruckten Beitrags mit dem Titel "Warum nicht Kugelhäuser?

- Ein neues Städte-Bau-Projekt" war die Wahl auf den Architekten

Peter Birkenholz (1876-1961) gefallen, der sich schon seit einigen

Jahren mit Projekten von Häusern in Kugelform beschäftigte.

Es handele sich, so die Ausstellungsleitung, um einen neuartigen Baustil,

"der noch niemals, auch nicht in Amerika, bisher verwirklicht

worden ist".

Aufmerksamkeit in der Fachöffentlichkeit hatte der Entwurf des

in Elberfeld geborenen und in München tätigen Architekten

für ein Kaufhaus nahe dem Rheinufer in Köln (1925) gefunden,

ein breiteres Echo der Wettbewerbsbeitrag für den Völkerbundpalast

(1926/27) in Genf. Verglichen mit den früheren und auch den späteren

Projekten (beispielsweise für ein Kugelhotel in Leipzig) handelte

es sich bei der 24 Meter hohen Dresdner Kugel um ein bescheidenes

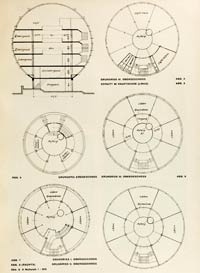

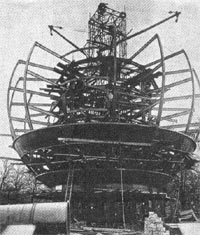

Projekt - doch immerhin wurde es realisiert. Das Stahltrag-werk bot

Raum für fünf Ebenen, ein weiteres Stockwerk nahm der Sockel

ein. Die Verkleidung des grosszügig durchfensterten, auf acht

Stützen ruhenden Körpers bestand aus Blech, auf dem Reklameschriften

angebracht waren.

In Birkenholz' Projekt kamen verschiedene Anregungen zusammen: die

stereometrischen Entwurfsideen der sogenannten französischen

Revolutionsarchitektur (darunter Boullées Newton-Kenotaph oder

Ledoux' Entwurf für das "Haus des Flurwächters"),

die expressionistisch-utopischen Visionen des frühen 20. Jahrhunderts

und schliesslich Gedanken des russischen Konstruktivismus - nahezu

zeitgleich entwarf Iwan Leonidow sein Lenin- Institut in Kugelform.

Darüber hinaus reihte sich das Dresdner Kugelhaus in die Tradition

architektonischer Follies ein, die grosse Ausstellungen von jeher

prägten.

Auch wenn Birkenholz nicht müde wurde, die Vorzüge der Kugelbauweise

zu preisen, konnte sich der Gedanke nicht durchsetzen. Mag auch der

Winddruck-Koeffizient herabgesetzt sein und die Kugel ein Maximum

an Inhalt bei einem Minimum an Oberfläche bieten, so bereitet

allein die sich von Geschoss zu Geschoss verändernde Raumtiefe

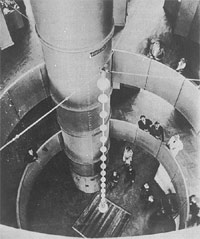

Schwierigkeiten bei der Belichtung. Von aussen unsichtbar, war in

vier der fünf Kugelgeschosse nicht ohne Grund ein Lichthof ausgespart

worden, in den auch ein Liftschacht integriert war. Von den inneren

Umgängen wurden die radial angeordneten Geschäfte und Ausstellungskojen

erschlossen; die oberste Ebene diente als Restaurant.

Die Beliebtheit des Ausstellungsrestaurants war neben voraussehbaren

technischen Schwierigkeiten bei einem Abriss dafür verantwortlich,

dass die ursprünglich auf drei Jahre limitierte Betriebsbewilligung

mehrfach verlängert wurde. Als sich kein Käufer fand, liess

die Stadt das exzeptionelle Gebilde im Frühjahr 1938 abreissen.

Allerdings war das Kugelhaus zuvor von der NS-Presse mehrfach als

"Ausgeburt einer entarteten Technik" diffamiert worden.

1939 galt dem Kunsthistoriker Walter Sedlmayr die Kugelidee als Zeichen

einer "bodenlos gewordenen Baukunst", welcher er das Berliner

Reichssportfeld gegenüber stellte. In Sedlmayrs für das

Kulturverständnis der Nachkriegszeit überaus einflussreichem

Werk "Verlust der Mitte" wird die Denkfigur erneut manifest:

"Wie könnte der <Kosmopolit> (. . .), der heimat-

und bodenlose Zukunftsmensch anders hausen als in der Bodenlosigkeit

des Kugelhauses, dessen Tyrannei er sich (. . .) freiwillig unterwirft.

Beide, <Kosmopolit> und Kugelhaus, sind Geschöpfe derselben

abstrakten Phantasie." Allerdings wäre es verfehlt, Birkenholz

als verfemten Architekten anzusehen - mehrfach unternahm er ohne Erfolg

den Versuch, den neuen Machthabern seine Kugelbauten als Monumente

anzudienen.

Vergessen war Birkenholz' ingeniöses Werk in Dresden niemals

vollständig, und in jüngster Zeit sind es zwei unabhängig

voneinander gegründete Vereine, welche nun als "Projektgruppe

Dresdner Kugelhaus" auftreten, dessen Geschichte erforschen und

sich für eine Rekonstruktion stark machen. "Darf man ein

Haus wieder aufbauen, das seit über 60 Jahren nicht mehr existiert?",

heisst die Frage in der jüngst vorgelegten Broschüre. Nicht

ohne Süffisanz lautet die Antwort: "Die schon legendäre

Dresdner Aufgeschlossenheit für Wiederaufbauprojekte macht uns

die Antwort leicht: Wir dürfen!" Es müssen schliesslich

nicht immer Bauten des Barock sein, die in Dresden neu erstehen."

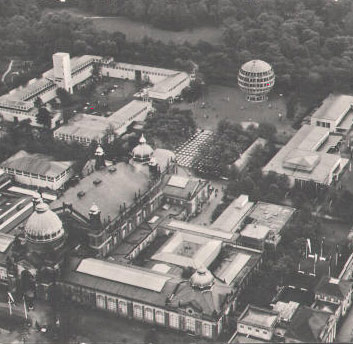

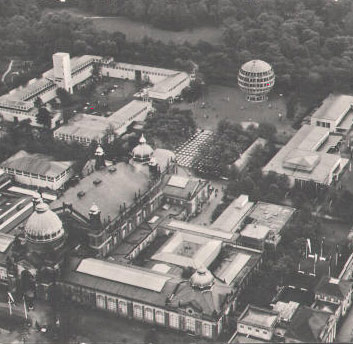

Ausstellungsgelände (Ausschnitt) 1930

--------------------------------------------------------------------------------------

Das futuristisch utopische Kugelhaus mit experimentellem Charakter,

welches auf der Ausstellung 1928 als "Neuzeitliches Geschäftshaus

und Café" angepriesen wurde, war auf dem Ausstellungsgelände

prominent als Solitär platziert, direkt in der Mittelachse vom alten

Ausstellungspalast hin zum Großen Garten.

Das Kugelhaus ist von der konstruktiven Modernität ein gutes

Beispiel der in den 1920er Jahren erprobten Rationalisierung. In

Gustavsburg bei Mainz von M.A.N. vorgefertigte Stahlteile und

Leichtbau-Blechplatten wurden in Dresden in nur 8 Wochen

zusammenmontiert.

|

|

Golden glänzte

der Barock.

Das 20. Jahrhundert dagegen schimmerte in mattem, kühl-technischen

Silber.

Restaurant in der obersten Etage: Innenarchitekt: Reinhold Ernst

(Dresden)

Es wurde auf allen Ebenen Parkett verlegt.

Kugelhaus Inneres, Foto: SLUB - 1928

Kugelhaus Inneres, Foto: SLUB - 1928

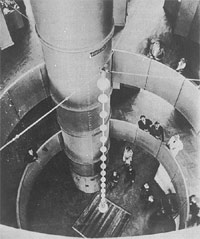

Lichtschacht (Atrium) und Aufzug in der Mitte des Kugelhauses. Foto: 1928 DBZ,

Vergrößerung

Modell Kugelhaus im Stadtmuseum Dresden

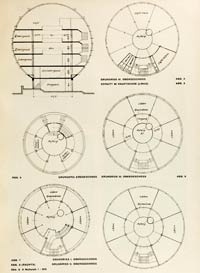

Kugelhaus Grundrisse und Schnitt 1928,

Vergrößerung

|

|

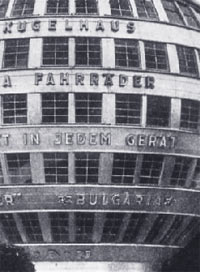

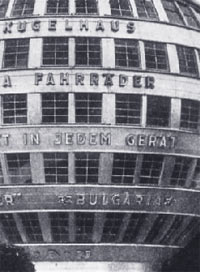

Reklame

Eine Neuheit des Kugelhauses war der großflächige Einsatz

von Werbung als integrativer Teil der Architektur.

Die Verwendung gerader schnörkeloser Typographie

verkörpert symptomatisch den

Einzug klassischer Moderne in die sich wandelnde Großstadt Dresden.

Diese ersetzten mit aufklärerischen Impetus das als überkommen

angesehene Ornament. Selbiges feierte jedoch, frei aufgelöst,

in den 1920/30er Jahren im Art Deco immer noch große Erfolge.

Das Verschwinden des vermeintlich "verbrecherischen" Ornaments

(Adolf Loos) kann in dem Zusammenhang auch als eine Folge des verschärften

kapitalististischen Wettbewerbs um städtische Aufmerksamkeit

gedeutet werden, wo eine Vielzahl von Werbebotschaften auf den Mensch

als "Konsumenten" einstürzt. Dekoratives erscheint

im Stadtraum dann am Ende des 20. Jahrhunderts nur noch als Kapitalismus verherrlichende Reklame an temporären wechselnden

Werbeflächen.

|

|

Silbern glänzte

die Zukunft. Das neue Material der futuristischen Architektur ist

inspiriert von der kühl-glatten Materialität technischer

Geräte.

|

| |

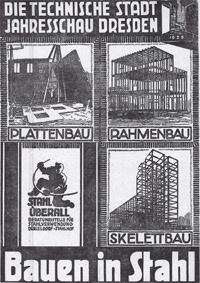

7.

Jahresschau deutscher Arbeit

"Die technische Stadt"

Seit 1922 fanden in Dresden die großen Jahresschauen zur deutschen

Arbeit statt, die der deutschen Bevölkerung und natürlich

auch den Ausländern den Stand internationaler Wettbewerbsfähigkeit

deutscher Produkte unter Beweis stellen wollten.

Liste der Dresdner Jahresschauen:

Die erste 1922 (Erden)

die zweite 1923 (Spiel und Sport)

die dritte 1924 (Reise und Mode)

die vierte 1925 (Wohnung und Siedlung)

die fünfte 1926 (Gartenbau)

die sechste 1927 (Papier)

die siebte 1928 (technische Stadt)

die achte 1929 (Reisen und Wandern)

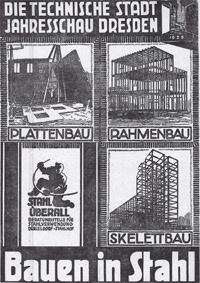

Jene 7. Jahresschau 1928 mit dem Titel "Die technische Stadt"

(3,5 Millionen Besucher!) beschäftigte sich mit

der Frage, wie der wissenschaftliche Fortschritt im Bereich Technik

die moderne Stadt

positiv verändern kann. Unter anderem ging es um Integration neuer

Infrastruktur und Verkehrsmittel in den historischen Stadtkörper bzw.

um gänzlich neue Peripheriestädte. Zum Beispiel wurde ein

Schnellstraßenring um die Stadt vorgestellt, den bereits Hans Poelzig

geplant hatte. Aufsehen erregte u.a. das gezeigte Stahlrahmenhaus der

Stahlbau-GmbH Düsseldorf von Architekt Hans Spiegel, der ein Pionier

des rationalisierten und funktionalen Bauens war.

Im einzelnen

wurden in den Hallen folgende Themengebiete abgedeckt:

Wasserwirtschaft (u.a. Talsperren), Gas, Elektrizität,

Wärmeversorgung, Verkehr (Eisenbahn, Tram und "Kraftfahrwesen"), Post/

Fernmeldetechnik,

Feuerschutz, Hoch- und Tiefbau bis hin zu

Müllverwertung und Abfallentsorgung. Unter anderem wurden auch Fragen

von Architektur behandelt (Essay "Die Probleme in unserem heutigen

Bauwesen" im Katalog).

Einen großen Pavillon bespielte die Technische Hochschule Dresden,

die 1928 ihr hundertjähriges Bestehen feierte und intelligente

Antworten auf die Frage, wie die Technik das Leben in den (damals

stark wachsenden) Städten effizienter gestalten konnte, präsentierte.

TH-Ordinarius für Religionswissenschaft

Paul

Tillich sprach z.B. über

"Die technische Stadt als Symbol".

Der renomierte Philosoph stellte die Errungenschaften der "Technischen

Stadt" und des verwissenschaftlichten Lebens in den Zusammenhang

der damals hochaktuellen Seinsphilosophie von Heidegger.

Die Dresdner

Ausstellung der Technischen Stadt war dann durchaus auch als selbstkritische

Bestandsaufnahme gemeint: "(...) so wäre sie Symbol geworden,

in dem wir uns selbst angeschaut hätten in der Macht und in der

Fragwürdigkeit unseres Seins." (in: Die techn.

Stadt als Symbol, in: Auf der Grenze, Stuttgart 1962)

Um

1930 hatte die Vision des alle Probleme der Großstadt lösenden

Einsatzes von Technik noch ein fast ungebremstes Pathos, obgleich

sich bereits in dieser ersten Moderne-Euphorie eine Vielzahl Künstler

und Intellektuelle mit der Vergötterung der "Maschine"

kritisch auseinandersetzten (z.B. Chaplin "Modern Times")

. Der Mensch und sein Produkt "Stadt" ist eben mehr als

der pure Ablauf von Funktionalität.

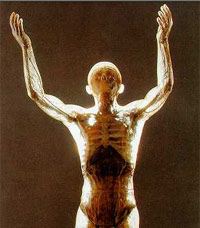

Die komplexen Systeme Stadt und Mensch unterliegen stets wechselnden

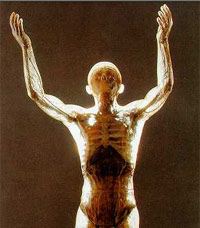

Interpretationen. So revolutionär z.B. die Dresdner Ikone der

Moderne, der 1930 erschaffene "Gläserne Mensch", in

den offen gelegten Funktionssträngen des Inneren für die

damalige Zeit war, heute erscheint uns jene so stolz vorgetragene

Erkenntnisklarheit über das Wesen des Menschen (und einer gültigen

Ordnung seines städtischen Organismus') seltsam fern.

Übrigens hat sich in Dresden bereits Erlwein 1906 mit der technischen

Stadt in seinen Planungen für einen neuen Schlachthof

im Ostragehege als autarke Insel, als "Stadt in der Stadt"

mit eigenen Gleis-, Straßen- und Wasserhafenanschluß beschäftigt,

die technische Funktionalität der Abläufe allerdings mit

einer regional bezogenen Architektur verbunden.

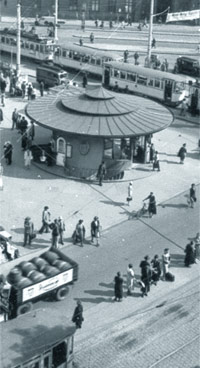

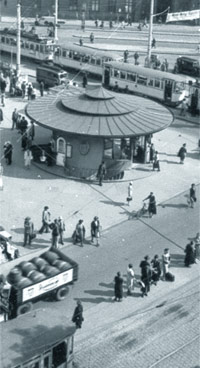

Ebenfalls rund und ebenfalls 1928 erbaut:

das Wartehäuschen auf dem Postplatz (siehe Bild rechts). Es steht

als Metapher für die technische, verkehrsreiche Stadt der Moderne

im frühen 20. Jahrhundert in Dresden.

Der Postplatz hatte sich nach der Jahrhundertwende zu einem der verkehrsreichsten

Plätze der Stadt entwickelt, auf dem im Schnitt 46 000 Fahrgäste

täglich in Busse und Bahnen um- und einstiegen. Zum Bau dieses

modernen Wartehäuschen wurde der vormals hier stehende Cholerabrunnen

in die Sophienstraße versetzt.

Der Volksmund benannte das neue

Warte- (und Toiletten-) häuschen wegen

der runden, haubenförmigen Form

"Käseglocke".

Eine architektonische Wiederholung dieses den Dresdnern ans Herz gewachsenen

schönen Rundbaus mit

der eleganten Dreistufung des Kupferdaches und mit viel Glas zur Südseite

steht am Albertplatz in

der Neustadt.

Links

Webseite

des Vereins Dresdner Kugelhaus e.V.,

der sich für einen Wiederaufbau

an anderer Stelle engagiert:

www.kugelhaus-dresden.de

(letzter Eintrag 2011)

Literatur:

Georg

Stockmann, Dissertation zu Leben und Werk von Peter Birkenholz, TU

München 2003

Das Kugelhaus auf der Ausstellung "Die

Technische Stadt" in Dresden, In: Konstruktion und Ausführung.

Massiv-, Eisenbeton. Monatsheft zur Deutschen Bauzeitung. Nr. 8,

Berlin August 1928, S.99 - 102

Siebente Jahresschau Deutscher Arbeit

Dresden 1928

Die Technische Stadt;

Ausstellungskatalog (von der SLUB komplett digitalisiert)

u.a.

sämtliche am Bau des Kugelhauses beteiligte Firmen und alle im Gebäude

ausstellenden Unternehmen, S. 135-139

|

|

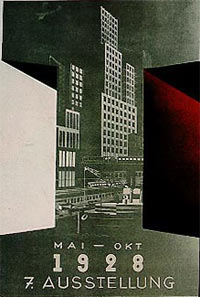

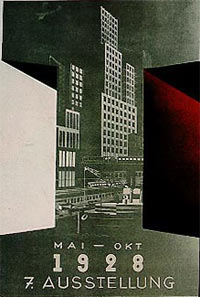

Plakat zur Ausstellung vom Dresdner Grafiker Willy Petzold. Das Jahresschau-Plakat von

1928 vermittelt die Vision einer von Hochhäusern und Verkehr bestimmten

Stadt der Zukunft, eingeschrieben in die stilisierte Form eines Stahlträgers.

Ausschnitt des

Plakates mit Wolken- kratzern, Hochbahnen, Frachtschiffen in Kanälen

und Busverkehr. Im dunklen Nachthimmel zeichnet sich ein gespenstischer,

unrealistisch beleuchteter Wolkenkratzer ab.

Der Stahlhausbau, 1928 (Bauwelt-Verlag)

Vergrößerung

Gläserner Mensch (Foto Deutsches Historisches

Museum - Berlin) in befremdender Gestik von Erhabenheit

- drei Jahre vor Beginn der Katastrophe 1933.

|

Kugelhaus Inneres, Foto: SLUB - 1928

Kugelhaus Inneres, Foto: SLUB - 1928