|

Architekt: Coop Himmelb(l)au

(Wolf D. Prix und Helmut Swiczinsky)

Bauzeit: _1996-98

Adresse:.

Petersburger Straße

Ein Solitär

als verkörperter Individualismus

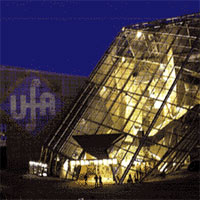

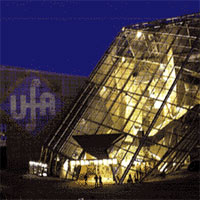

"In klarer, geometrischer Ordnung bilden die schlanken Scheibenhochhäuser

an der Prager Straße in Dresden ein städtebauliches Ensemble,

das mit dem Hauptbahnhof im Süden und dem Übergang zum Altmarkt

im Norden ein typisches Ergebnis der Stadtplanung der 60er Jahre ist.

Diesem Ensemble wurde mit dem Kinozentrum ein weiteres Element hinzugefügt,

das einen neuen öffentlichen Raum östlich der Prager Straße

definiert und damit zugleich die Querbezüge zur großen

Achse verstärkt. Zur Belebung dieses neu gewonnenen urbanen Raumes

werden sämtliche Zugänge zum komprimierten "Kinoblock"

als öffentliches Ereignis inszeniert. Das weite Foyer, die skulputral

ausgeformten Treppenanlangen, die in einen Drahtkegel eingehängte

Bar und zusätzliche Servicefunktionen werden weithin sichtbar

in den öffentlichen Raum eingestellt und von einer kristallinen

Stahl-Glaskonstruktion umfasst, die diesem neuen Treffpunkt inmitten

der Stadt ein einprägsames Zeichen mit weiter Ausstrahlung gibt.

In bewegtem Kontrast zu den sonst zumeist monofunktional konzipierten

und im Gefüge der Stadt hermetisch abge- schlossenen Baukörpern

solcher Unterhaltungsmaschinen wird hier dem Publikum eine vielfältig

bespielbare Bühne gegeben, auf der sich vor allem die jüngere

Generation spielerisch

darstellen kann. Durch die

Sichtbarkeit der Bewegungen und Interaktionen im - zumal abends hell

erleuchteten "Kristall" wird der transparente Baukörper

selbst gleichsam zu einem Medium der Öffentlichkeit, daß

für die Wiedergewinnung von Urbanität in unseren Städten

einen beispielhaften Beitrag leisten kann.

In der expressiven Formensprache kommt gegenüber der strikten

Geometrie der Umgebung eine fast anarchisch anmutende Vitaliät

zum Ausdruck, die gerade in dieser Gelenksituation zwischen Altstadt

und Nachkriegsmoderne einen bemerkenswerten, zukunftsweisenden Akzent

von hoher gestalterischer Qualität setzt."

(Text aus der Laudatio zur Verleihung des Deutschen

Architekturpreises 1999)

Zur

Straße den Rücken, zur Gasse die Schauseite

Diese einmalige, unverwechselbare Gebäudeskulptur hat durchaus

eine vordere Schauseite und eine hintere Rückseite. Die Vorderfront

mit dem offenen, gläsernen Foyer zeigt auf die namenlose Gasse

zwischen Prager- und Petersburger Straße. Zur viel befahrenen

Europa- Hauptstraße E 55 präsentiert das Kino eine verschlossene,

schroffe Rückseite, also eher den "Rücken" als

ein "Gesicht". In diesem Riegel befinden sich die eigentlichen

Kinosäle. Schade, dass man der wichtigsten Verkehrsachse

der Stadt so wenig gestalterische Beachtung schenkte.

Doch man nimmt sie im allgemeinen mehr als Transit- als einen Stadtraum

wahr.

Der transparente Kristall im "vorderen" Bereich entwickelt

durchaus, besonderes nachts, eine eigene Magie. Tagsüber tummeln

sich lediglich ein paar verstreute Skater auf dem Vorplatz, ohne

dass der öffentliche Raum eine tatsächlich einladende

Ausstrahlung entwickelt. Der angestrebte urbane Eventcharakter wird

nur schwer angenommen, was allerdings auch an der unfrequentierten Rückseite des Apartmenthauses, der menschenleeren Verkehrskreuzung "Georgplatz"

und dem Weg ins Nichts zum geplanten Ferdinandplatz liegt. Die Stadt

bleibt hier ein schmerzendes, zerrissenes Provisorium.

Antibürgerliche

Attitüde

Aus der Nähe betrachtet sind die rohen Aluminium- gitterbleche

als vor den nackten Beton gehängte "Fassade" und diese

ruppige Ästhetik von Schroffheit und Härte für die

alte Residenzstadt Dresden allerdings auch ziemlich starker Tobak.

Auch in der postsozialistischen Landeshauptstadt lebt im 21. Jahrhundert

eine bürgerliche Kultur mit einer gewissen Etikette fort.

Dennoch muss man dieses außergewöhnliche "unbürgerliche"

Haus in seiner ganzen Komplexität betrachten: als eine aufs Spektakuläre

zielende, Aufsehen erregende Skulptur, als ein dekonstruktivistisches

Unikat mit archaischer Wucht. Träume der Teenager als Hauptzielgruppe

der Blockbusterindustrie bekommen hier ein Gehäuse voller Abenteuer

und Wildheit / allerdings mehr aus der Perspektive von Erwachsenen

gedacht.

Im Inneren offenbart das hohe Glasfoyer seine ganz eigene Faszination

von Raumeindrücken. Dies zirkulierende System von Treppen und

Brücken ist eine der spannendsten Raumkompositionen der zeitgenössischen

Gegenwarts- architektur Dresdens. Für die sich nach neuer Ordnung

sehnenden Kids scheint die chaotisch anmutende Architektur jedoch

zuweilen auch eine Überforderung.

Das Gebäude wirkt städtebauchlich erst durch die Folie des

langen Appartmenthauses, dessen erwogener Abriss, der das Kristallkino

plötzlich nackt, ohne "Hinterland" dastehen würde,

zum Glück abgewehrt werden konnte. 2007 wurde es saniert.

In einem Interview der DNN vom 31.Juli 04 äußerte Prof.

Wolf D. Prix, federführender Architekt beim Kristallpalast, daß

nicht alle Ideen, die ursprünglich für die Nutzung des Kinos als öffentlicher

Raum vorgesehen waren, umgesetzt werden konnten. Der Betreiber hätte

die Chancen, die in diesem Gebäude steckten, nicht wahrnehmen können. Zum Beispiel waren die Blechgitter zur Petersburger Straße eigentlich als Medienfassade gedacht, an denen die Betreiber viel stärker und optisch eindrucksvoller Filmwerbung anbringen hätten können.

Das

Kinosterben ist (vorerst) abgewendet.

Das Multiplex- Kristallkino mit Platz für 2600 Personen in 8

Kinosälen befand sich im Insolvenzverfahren. Das alte Rundkino,

dessen Keller ebenfalls für sechs zusätzliche Säle

umgebaut worden war, ist bereits nach der Flut 2002 von der UFA aufgegeben

und stand lange (mit Ausnahme des Puppentheaters) leer. Nun ist darinnen

ein anspruchsvolles 3D-Kino untergebracht.

Das Prix'sche Kritstallkino ist natürlich ein aufregender, interessanter

Bau, ein herausragendes Beispiel des westeuropäischen Dekonstruktivismus

der 90er. Trotzdem: es war ein stadtplanerischer Fehler, einer solchen

konzentrierten Massierung von mehr als 4300 Kinoplätzen an einem

Ort zuzustimmen. Auch in der höchsten Wachstumseuphorie Anfang

der 90er Jahre hätte man ein Scheitern dieser Funktionsballung

einkalkulieren müssen.

Menschen im Zentrum

Das neoexpressionistische Kristallkino ist zur Zeit das einzige Kino

der Dresdner Innenstadt vom Albertplatz bis zur TU im Süden. Nur zum

Vergleich: in der überschaubaren Altstadt vor 1945 gab es ca. ein

Dutzend Kinos, darunter die großen Lichtspieltheater UFA-Palast,

Zentrum Lichtspiele Seestraße von 1927-28, UFA Postplatz und die Scala. Drei separate Kinos

existierten allein in der ehem. Prager Straße: das Capitol,

das Universum und das Prinzeß. Im neuen 21. Jahrhundert, welches

das Massenmedium Film (durch TV, Video, Streaming, Handy und Internet) immer

mehr vom kollektiven Sehen in die Privatsphäre

abdrängt, scheint jedoch eine Umkehr dieses Trends kaum noch

möglich zu sein.

Volker Schlöndorff schlug Ende 2007 vor: die Kommunen sollten

sich an Überlegungen zur kreativen Raumgestaltung neuer Kinos beteiligen,

denn mit den neuen Medienzentren könnte das „Aussterben der Innenstädte“

verhindert werden. Als mögliche Lösung nannte er ein offenes Raumkonzept

mit Interneträumen, Geschäften und Restaurants. In Kalifornien gebe

es bereits solche Projekte.

Ufa-Palast bleibt Kino

Neuer Betreiber übernimmt die Geschäfte

Die Düsseldorfer FSF GmbH (geleitet von der Familie Riech) übernimmt

nach den Ufa-Filmpalästen in Stuttgart, Berlin und Osnabrück nun auch

das Filmtheater Kristallpalast in Dresden. Eigentümer und Vermieter

ist der Medicofonds.

„Die langwierigen Verhandlungen mit dem Vermieter führten endlich

zur Einigung – eine grundlegende Voraussetzung, um das Haus wirtschaftlich

betreiben zu können“, sagt Dikomey. „Ab 1. Oktober 2004 ist die FSF

dann offiziell neuer Betreiber.“

Homepage des Architekturbüros: www.coophimmelblau.at

Schönheitskur für Kristallpalast vorgesehen

Der Kristallpalast war 1997/1998 nach Entwürfen des Wiener Architektenbüros

Coop Himmelb(l)au (Wolf D. Prix und Helmut Swiczinsky) für umgerechnet

rund 25 Millionen Euro unter Ufa-Regie gebaut worden. Die letztlich

realisierte Architektur sei eher eine Spar-Variante gegenüber den

ursprünglichen Entwürfen gewesen, erläuterte Objektleiterin Silke

Dikomey. Eigentlich sei geplant gewesen, in einen dreieckigen kristallinen

Baukörper zwei Quader als Kinosäle zu hängen, die über eine langgewundene

Spiraltreppe zugänglich gewesen wären. Auch seien beleuchtete Fußböden

vorgesehen gewesen. Diese Ideen seien aber zu teuer und zu unpraktisch

gewesen. mehr: DNN vom 12.01.05

Mängel verbessern

Vielleicht kann bei dieser Gelegenheit die etwas verwirrende Ordnung

durch klarere Markierung der einzelnen Säle + Etagen und somit

eine benutzerfreundlichere Orientierung erreicht werden. Zudem täte

eine zusätzliche Schallisolierung an den Wänden zwischen

den einzelnen Sälen gut, da störende Nebengeräusche

vom Nachbarkino den Hörgenuß stark reduzieren.

---------------------------------------------------------------------------------------

Baubeschreibung

von www.baunetz.de (Jan. 07):

Das Kino in der Prager Straße in Dresden ist eines der ersten größeren

realisierten Bauten des Büros Coop Himmelb(l)au der Wiener Architekten

Helmut Swiczinsky und Wolf D. Prix dar. Deren konzeptionelle und provokante

Architekturvorstellungen wurden Ende der neunziger Jahre erstmals

mit hohem digitalem und bautechnischem Aufwand realisiert.

Das Kino wurde in Form eines verzogenen, spitzwinkligen, zerfließenden

Glaskristalls errichtet. Als Standort wählte der Bauherr eine Baulücke

zwischen der Verkehrsschneise der St. Petersburger Straße und der

Prager Straße in Dresdens Altstadt. Der neue Ufa-Palast liegt in unmittelbarer

Nähe zum bestehenden, denkmalgeschützten „Rundkino“ (1970-72 erbaut

vom Architektenkollektiv Gerhard Landgraf, Waltraud Heischkel), das

mit seiner außergewöhnlichen Rotunde das bekannteste Kino Dresdens

war.

Zur St. Petersburger Straße hin zeigt sich die rohe Betonstruktur

des Neubaus mit einem Gitterrost verkleidet. Eingangsbereich und die

gefaltete Glasfront sind zur Prager Straße hin orientiert. Im durch

Sichtbeton und Stahl geprägten Innenraum herrscht überwiegend dekonstruierte

Ruppigkeit; eine „Skybar“ schwebt als Attraktion unter dem Glashimmel.

Beton

Das Raumerlebnis lebt gleichermaßen von den ungewohnten Geometrien

und der unorthodoxen Verwendung und Fügung der Materialen Stahl, Glas

und Beton. Besonders eindrucksvoll sind dabei die haushohen Betonwände

im Foyer. Der hellgraue Beton weist eine sehr glatte Oberfläche auf.

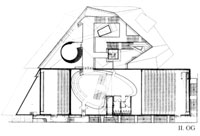

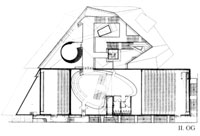

Konstruktiv lässt sich das Kino in zwei unterschiedliche Bereiche

aufteilen: den Saalkomplex und das Foyer. Der Saalkomplex ist als

monolithisches Bauwerk mit großen Raumhöhen, Deckensprüngen und teilweise

geneigten Wänden konstruiert. Das Foyer wird von einer Glas-Stahl-Konstruktion

abgeschlossen und beinhaltet eine raumbildende Kaskade stählerner

Treppenläufe sowie zwei eigenwillig geknickte Türme für die Aufzüge.

Das Fugenbild der Betonoberflächen wurde von den Architekten vorgegeben.

----------------------------------------------------

Zerrspiegel

der Geschichte

Das waghalsige Wiener Architektenteam Coop Himmelb(l)au hat in einer

Dresdner Betonwüste das eigenwilligste Kino Deutschlands gebaut. Von

Susanne Beyer

DER

SPIEGEL 12/1998

Kristallkino vom Dach des gegenüber liegenden Studentenwohnheims aus gesehen, Foto: Juli 2013 TK

Webtipps:

https://kino.isgv.de

(Dresdner Kinokultur mit interaktiver Karte zur Geschichte des Kinos

in Dresden zwischen 1896 und 1949- leider nicht darüber hinaus)

|

|

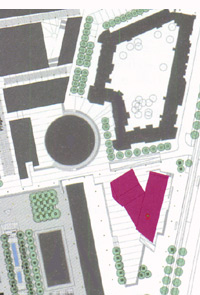

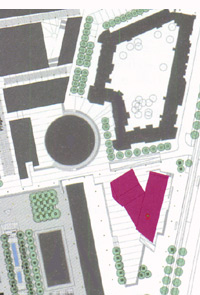

Grundriss

des Kristallkinos zwischen Prager und Petersburger Straße, Plan

des Stadtplanungsamtes Dresden, Oktober 2003 Grundriss

des Kristallkinos zwischen Prager und Petersburger Straße, Plan

des Stadtplanungsamtes Dresden, Oktober 2003

Grundriss Kristall-Kino, Vergrößerung

Eingang Kino (Dez. 2011) mit sanierter Wohnzeile, Fotos: TK, Vergrößerung Eingang Kino (Dez. 2011) mit sanierter Wohnzeile, Fotos: TK, Vergrößerung

Modell Kristallkino - gezeigt in der Ausstellung COOP HIMMELB(L)AU: 7+

(Aedes Galerie Berlin) , Fotos: TK 2013 |

Grundriss

des Kristallkinos zwischen Prager und Petersburger Straße, Plan

des Stadtplanungsamtes Dresden, Oktober 2003

Grundriss

des Kristallkinos zwischen Prager und Petersburger Straße, Plan

des Stadtplanungsamtes Dresden, Oktober 2003

Eingang Kino (Dez. 2011) mit sanierter Wohnzeile, Fotos: TK, Vergrößerung

Eingang Kino (Dez. 2011) mit sanierter Wohnzeile, Fotos: TK, Vergrößerung