|

| Städtebau: |

|

Herbert

Schneider und Kollektiv |

| Architekten: |

|

Wolfgang

Hänsch + Mitarbeiter, u.a. Gerhard Hölzel, Gerd Dettmar |

| Bauzeit: |

|

1957-

58 (1955 Beginn Planung) |

| Adresse:._ |

|

Borsbergstraße

/ Tittmannstrraße |

"Bei der Bebauung des zentralen Abschnitts der Borsbergstraße

wurde erstmals in Dresden eine Großblockbauweise unter Verwendung

von Ziegelschutt mit typisierten Elementen angewandt. Lange fünfstöckige

Wohnzeilen (Typen G5, O 2a und b) mit Satteldächern sind jeweils

unterbrochen mit Durchgängen. Am südöstlichen Ende

wurde durch ein akzentuiertes achtgeschossiges Apartmenthaus (G4)

ein Abschluß geschaffen. Dieser Hochhaus-Typ mit auskragendem

Flachdach und dreieckig herausragenden Loggien fand noch mehrfach

Verwendung als Dominante bei anderen Siedlungen. Die gegenüber

den Wohngeschossen vorgesetzten Läden in den EG bilden ein belebendes

Element. Die Putzflächen der Wohngeschosse wurden mit einem geometrischen

Muster (farblich abgesetzt) überzogen. Obwohl es bereits damals

Bedenken wegen der zu erwartenden Uniformität bei unbegrenzter

Wiederholung von Typenelementen gab, konnte hier durch relativ abwechslungsreiche

Gestaltung dieser Gefahr entgangen werden." (Architekturführer

Dresden 1997)

Wolfgang

Hänsch 2008:

"In Striesen

haben wir 1957 erstmals den Schritt von der Großblock- zur Tafelbauweise

gewagt, die raumhohe Plattenbauweise getestet, wenn Sie so wollen.

Mit dieser gestalterischen und konstruktiven Novität begann das eigentliche

industrielle Bauen in Dresden. Leider sind durch die Sanierung wesentliche

bauplastische Elemente heute überdeckt."

Das Ensemble der Borsbergstraße steht als Kulturdenkmal des Freistaates Sachsen unter Denkmalschutz.

Revolutionäre

Technologie: industriell hergestellte Fertigteil-Platten

Die große Wohnungsnot in den zerstörten Großstädten

erforderte ein schnelleres Bauen als der traditionelle gemauerte Bau.

1955 entschloss sich die DDR-Regierung, das Bauwesen zu industrialisieren.

Die Voraussetzung dafür war eine Typisierung und damit standardisierte

Vorfertigung von Gebäudeteilen. Die Typisierung war in der Sowjetunion

von Nikolai Chruschtschow im Dezember 1954 in Moskau auf einer Unions-Baukonferenz

als große Wende in Baupolitik postuliert worden.

Ab 1955 konzentrierte man sich auf die Herstellung von industriell

hergestellten Platten. In Dresden realisierte man hier in Striesen

dazu den ersten experimentellen Baukomplex. Für diese industrielle

Technologie, die an Fließbandproduktion erinnert, wurden aus

Tausenden von Trümmern Ziegel zu Splitt zermahlen, den man mit

Zuschlagstoffen vermengte und anschließend zu Blocksteinen und Platten

presste. Diese revolutionär neue Recycel-Technologie behielt

man noch einige Jahre bei, bis man dann ganz zu Zementplatten überging.

Ein nah gelegenes Betonwerk zwischen Müller Berset- und Berthold Brecht

Straße produzierte diese neue Platten.

Die rationell vorgefertigte Plattenproduktion hatte in den Westzonen

Deutschlands - u.a. mit dem Berliner Hansaviertel - einige Jahre vorher

eingesetzt. Aber auch in Ostberlin wurde schon Anfang der 1950er Jahre

mit typisierten Elemente experimentiert, so entstand z.B. 1953 ein

erster Versuchsbau auf der Stalinallee (Block C-Nord) als Stahlbetonskelettbau

in Montagebauweise.

http://de.wikipedia.org/wiki/Plattenbau

Differenzierte Bauten fürs Volk - mit urbanem Flair

Die

allgegenwärtigen uniformen 5-stöckigen Wohnzeilen mit traditionellem

Satteldach wurden hier, ungewöhnlich für den eher antiurbanen

Charakter des DDR-Nachkriegsaufbaus nach klassischen Prinzipien des

europäischen Städtebaus mit abwechslungsreichen Einzelhandelsgeschäften

versehen.

Zusätzlich lockern kleine freie Plätze das Ensemble auf.

Breite Bürgersteige verschaffen einen großzügigen

Stadt- und Lebensraum für Fußgänger, Passanten und

Stadtbürger. Aufgrund des 1957 noch geringen Autoindividualverkehr

wurden Parkmöglichkeiten außer acht gelassen. Geplant waren

allerdings Garagen für die Anwohner im südlichen Teil des

Ensembles.

Das achtgeschossige Apartmenthaus G 4 von W. Hänsch und G. Dettmar,

dessen Typus in Dresden später noch mehrmalig wiederholt wurde,

beinhaltete neben den 37 Zweiraum- und 40 Einraumwohnungen im Erdgeschoss

Läden für den täglichen Bedarf. Das letzte Obergeschoss

erhielt an seiner Ostseite fünf Atelierräume sowie fünf

dazugehörige Wohnungen für Dresdner Künstler. In der

Bauzeitschrift "Deutsche Architektur" hieß es zu diesem

Projekt: "Als Konstruktion wurde Querwandbauweise in Ziegelkonstruktion

gewählt, die auf Grund der gleichmäßigen Aufreihung

der Apartmentachsen die wirtschaftlichste Lösung brachte. Lediglich

das EG wurde in Stahlbeton-Skelettbauweise ausgeführt, um freie

Verkaufsräume zu schaffen. (...)

In jedem Geschoss befinden sich drei Gemeinschaftsbäder

für jeweils zwölf Wohnungen."

Die städtische Atmosphäre einer funktionierenden, normalen

Einkaufsstraße ist durch den guten Maßstab zwischen Gebäudehöhe

und Straßenbreite, durch Durchquerungs-möglichkeiten und

Platzfolgen stimmig.

Die

neue Borsbergstraße fällt soziologisch auf: als eine interessante

Schnittstelle zwischen der bourgeois geprägten Villenbebaung

um den Fetscherplatz und dem sozialistischen Charakter der einheitlichen,

volkstümlichen Hausblöcke.

Schöne Farben

"Besondere Beachtung wurde der farbigen Gestaltung der Häuser

gewidmet. Farbiger Edelputz und Latexanstrich geben dem Wohngebiet

eine eigene, heitere Note, die besonders im Straßenzug der Magistrale

durch die reliefartige Wirkung der Paneelkonstruktion und einer vorherrschenden

Farbgebung in Gelb und Blau gesteigert wird." (Zitat:

"Deutsche Architektur")

Aufgelockerte

grüne Stadt

Das

nebenstehende Planungsbild zeigt die angestrebte parkartige Durchgrünung

des neuen Wohngebietes.

Angedacht war ein geplanter Grüngürtel Richtung Müller-

Berset-Straße, der allerdings nicht zur Ausführung kam.

(Vergrößerung)

Lageplan:

1 - Achtgeschossiges Apartmenthaus G 4

2 - Wohnhaus G 5

3 - Wohnhaus H 3

4 - Wohnhaus H 4

5 - Wohnhaus O 1

6 - Wohnhaus O 2a

7 - Wohnhaus O 2b

8 - Wohnhaus G 3

9 - Café

10 - Kino (wurde nicht gebaut)

11 - Stationäres Kesselhaus

12 - Geplante Garagen

Hochhaus 2006 nach

der Sanierung (Foto: TK)

Architekt: Wolfgang Hänsch

(1929 - 2013)

Wolfgang Hänsch war der große Architekt des Nachkriegs-Dresden. Er hat an einer Vielzahl von Bauwerken entweder mitgearbeitet oder war planender und ausführender Leiter eines Projektes. Während die Borsbergstraße in großen Teilen in den Nachwendejahren vorbildlich saniert wurde, sind andere Gebäude von ihm entweder komplett abgerissen oder werden gerade so stark überformt, dass die ursprünglichen ästhetischen und funktionalen Qualitäten nicht mehr nachvollziehbar sind (Kulturpalast). Hänsch gilt als der "Architekt der Dresdner Moderne" und hat darüber hinaus auch als Chefarchitekt den Wiederaufbau der Semperoper geleitet, sich intensiv mit historischer Bauweise beschäftigt. Seine Verdienste für Dresden und auch Sachsen allgemein wurden mit mehreren Preisen und Ausstellungen gewürdigt. Er steht in einer Reihe mit Hans Erlwein und Paul Wolf als große prägende Architekten des 20. Jahrhunderts in Dresden.

Literatur:

Scheffler Tanja: Charme und Esprit statt Monotonie. Wolfgang Hänsch

und der Beginn des industriellen Wohnungsbaus in Dresden. In: Wolfgang

Kil (Hrsg.): Wolfgang Hänsch - Architekt der Dresdner Moderne, Berlin

2009. S. 40-59.

Lüsch, Beate: Wohnkomplex Borsbergstraße. In: LAUDEL, Heidrun

u. FRANKE, Ronald (Hrsg.) Bauen in Dresden im 19. und 20. Jahrhundert.

Dresden. 1991.

DDR-Zeitschrift:

Deutsche Architektur 2/ 1956 (und 1958)

Projektierung von Wohnbauten in Großblockbauweise

Linktipps

:

Herbert Schneider

(1903-1970; Architekt, Stadtplaner) vor dem Bebauungsplan

Dresden-Striesen mit Wohnkomplexzentrum Borsbergstraße (1955-1958;

Beginn der Großblockbauweise)

Wolfgang

Hänsch (Wikipedia)

(geb. 11. Jan. 1929, gest. 16.Sept. 2013)

|

|

Borsbergstraße

Planung (2. Phase)

Striesener Wohnbauvorhaben (Phase 1 der Planung- 1956) - Vergrößerung

Dresden, Krane

und fertiggestellte Platten in einem Betonwerk, um 1955, Foto: Deutsche

Fotothek

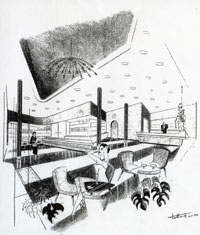

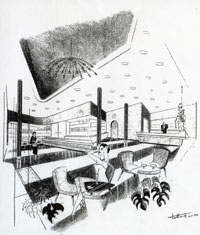

Gerd Dettmar, Wohnbebauung Borsbergstraße, Entwurfszeichnung

Appartementhochhaus C4, 1956, Innenraumperspektive Verkaufsraum. Quelle:

Sächs. Archiv für Architektur und Ingenieurbau (SAI)

|