|

| Architekten: |

|

Architekten

am Körnerweg -

Siegbert

L. Hatzfeldt, Dresden

www.langner-von-hatzfeldt.de

und wmb Architekten, Berlin |

| Bauzeit: |

|

2004-

05 |

| Adresse:

|

|

Wiener

Platz / Prager Straße |

| Bauherr |

|

Kurt Krieger |

Dresden

befreit sich aus dem nostalgischen Blick von außen

Architektur ist Kommunikation zwischen Sendern und Empfängern.

Das wiedervereinte Deutschland blickte anders auf Dresden, als es

die Teilhälften vor 1989 taten. Besonders Westdeutschlands ältere

Bildungsbürger reflektierten Dresden nach der "Wende",

aus ihrer eigenen Erfahrung mit der westdeutschen Nachkriegsmoderne

durch eine nostalgische, sehnsüchtige Wahrnehmung und prägten

dadurch in großen Maße das Selbstbild der Stadt, die in

den 90er Jahren zunehmend in den Strudel touristischer Vermarktung

geriet- auch aufgrund massenhaft wegbrechender Arbeitsplätze.

Mitte des ersten Jahrzehnts im 21. Jahrhundert scheint eine selbstbewusstere

Haltung eines im Heute wurzelnden Dresdens zu wachsen. Die Stadt schaut

neben der legitimen und wichtigen Denkmalpflege nach ihrem eigenen

Zukunftspotential für die Bürger der Stadt. Das Ende Mai

05 eröffnete Glaskugelhaus am Wiener Platz baut nun eine Brücke

zwischen touristischem Signal und praktischen Bedürfnissen des

Dresdner Alltags.

Kugelmythos

Der Entwurf für dieses Gebäude - nicht zu verwechseln mit

der von einem Verein angestrebten Rekonstruktion des Kugelhauses aus

dem Jahr 1928 am Großen Garten - stammt von dem aus Westdeutschland

nach Dresden gewechselten Architekturbüro Siegbert Langner Hatzfeldt

Der 15 Millionen Euro teure Neubau bemüht sich um einen Blickfang

am Wiener Platz gegenüber dem Hauptbahnhof.

Ein viergeschossiger Gebäudequader klammert das sechs Stockwerke

hohe kugelförmige Volumen ein. Die Form könnte an einen

Trackball einer Computermaus oder an die Zerbrechlichkeit unseres

Kugelplaneten erinnern. Ursprünglich

sollte das Gebäude ein Wissenschaftszentrum beherbergen, doch

konnten dafür nicht genügend Interessenten akquiriert werden.

Man plante auf eine kommerzielle Nutzung um (Boutiquen, Friseur, Fleischerei,

Tattoo- und Piercing-Studio, Apotheke). Finanziert wurde das Kugelhaus

vom Elbepark-Manager und Möbel-Höffner- Eigentümer

Kurt Krieger, nach Ikea größte Anbieter bundesweit.

Urban Renaissance in Deutschland

Das ambitionierte Haus in der sächsischen Kulturmetropole steht

stellvertretend für eine neue Urban Renaissance in Deutschland.

Cityzentren werden durch Revitalisierung und Stadtumbau mit viel Aufwand

attraktiver gemacht. Allein das Treppenhaus als Herzstück des

neuen Dresdner Kugel-hauses kostete 2,5 Millionen Euro.

Die Glaskugel dient in erster Linie der Gebäudeerschließung.

Als Treppenhaus ermöglicht es durch Rolltreppen im Zentrum der

kreisförmigen Etagen ein rasches Erreichen der Verkaufsflächen.

Im oberen Teil der Kugel befindet sich ein Restaurant mit Panoramablick.

Der Architekt Hatzfeldt greift bei seinen Entwürfen für

das exponierte Shoppinggebäude auf die Kugelhaus-Idee

von 1929 zurück. "Ich würde mich freuen, wenn es uns

gelingt, in Dresden so etwas Besonderes für Sachsen zu schaffen",

sagt Hatzfeldt. Die Idee für das Kugelhaus habe Reinhard Martin,

Chef der Aufbaugesellschaft Prager Straße, gemeinsam mit dem

Architekten Hatzfeldt und Manfred Stamm entwickelt.

Komplett kugelförmig ist die Geometrie des großen Glasballs

allerdings nicht: den unteren Teil ließ man aus statischen Gründen

weg. Eigentlich sind es nicht einmal zwei Kugelhälften, denn

am westlichen und östlichen Ende der Kugel geht der Kugelraum

ohne jede Zwischenwand direkt in die Verkaufsräume der Quaderhäuser

über.

Ingenieurtechnische Herausforderung

DNN vom 26.01.05: "Allerdings birgt die extravagante Architektur

auch Tücken: Damit das Kugelhaus nicht zum Ei wird, musste eine

sorgfältige Konstruktion her, für die eine Zwickauer Firma

zweifach gebogene Spezialrohre lieferte. Die Verglasung daran wird

mit Kugellagerschrauben befestigt, die dafür sorgen, dass sich

die Kugel bei Temperaturschwank-ungen gleichmäßig dehnt

und schrumpft. Und auch die angestrebte Transparenz birgt Probleme:

Damit im Sommer aus dem Glas kein unerträglich heißes Gewächshaus

wird, verwendet der Bauherr wärmefilterndes Glas mit einer kaum

sichtbaren Spezialbedruckung. Unter der Kugel setzt die Drewag eine

zentrale Kältemaschine ein, welche die Kugel im Sommer auf angenehme

Temperaturen bringen soll."

Erst seit wenigen Jahren ist eine schier grenzenlose Bearbeitung des

Materials Glas ingenieurtechnisch möglich geworden. Durch unterschiedlichste

Biegungen kann nahezu jede denkbare Form in Glas gegossen werden (siehe

z.B. das im Dezember 04 eröffnete Medienzentrum

Cottbus von Herzog & de Meuron, Basel). Allerdings ist die Festigkeit

der einzelnen Glasteile in der Vergangenheit auch durch beste Computertechnologie

nicht immer gewährleistet worden. Schlagzeilen machte u.a. das

Modekaufhaus Lafayette in Berlin, bei dem immer wieder einzelne Glasscheiben

zu Boden stürzten. Das Dresdner Glaskugelhaus erhielt enttäuschenderweise

jedoch keine gebogenen Scheiben, sondern platte Glasflächen.

Schade!

Für die Tragwerksplanung des Stahlbaus der Kugel verantwortlich

zeichnet Erfurth + Partner (E+P). Die Stahl- und Glaskuppel wird zusammengeschraubt,

anstatt - wie ursprünglich geplant - verschweißt.

Ende des Funktionalismus ?

Interessant ist, dass die Architektur erfunden wurde, bevor die

Nutzung feststand. Egal, ob nun ein Science Center, ein Einkaufskomplex

oder Büros entstehen, die Prinzipien des Funktionalismus, bei

der die äußere Form (und innere Grundriss-Logik) der Funktion folgen

sollen, sind bei diesem Gebäude eindrucksvoll außer Kraft

gesetzt.

Auf was verweist nun die Architektursprache des Gebäudes? Mehr

als nur Shoppingfreuden wird dieses innovative Gebäude wohl in

erster Linie Offenheit in die Zukunft signalisieren - eine gute Botschaft

neben dem Selbstbewusstsein um die glanzvolle Vergangenheit der

Dresdner Residenzstadt.

Aber vielleicht ist es in Zeiten von Flexibilität und variablen

(Um-) Nutzungen gar nicht so schlecht, etwas Theorieballast für

mehr Wachstum über Bord zu werfen.

|

|

Foto: 2005 TK

Wiener Platz, Foto: 2005 TK

Spiegelungen, Foto: 2005 TK

Foto: 2005 TK

Die Visualisierung

gaukelt einen Idealzustand von Durchsichtigkeit vor, den es in der

Realität bei Tageslicht nicht gibt.

Glaskugelhaus im

Rohbau - Februar 05

Rundes Treppenhaus, Aufnahme: Juli 2005

Gläserner

Aufzug im Kugeltreppenhaus in Anlehnung an den Aufzug des Kugelhauses

von 1929 (Aufnahme: Juli 05)

|

|

Städtebaulicher

Entwurf

In Anlehnung an die Vorkriegsbebauung freistehender Stadtvillen hatte

1993 das Kölner Architekturbüro Mronz & Kottmaier, kubische

Würfelhäuser als Schaufront gegenüber dem Dresdner

Hauptbahnhof entworfen. Das Büro ging damals beim Wettbewerb

zum Wiener Platz als Sieger hervor.

Mit diesem Entwurf gewinnt der Wiener Platz seine Qualität als

Stadteingang zurück, wird als Platz überhaupt erst wieder

erlebbar.

Zwei dieser Würfelhäuser wurden nun durch den Entwurf von

Hatzfeldt zu einem Quader zusammengefasst und durch das Scharnier

des gläsern-runden Treppenhauses verbunden. Damit ist die ursprüngliche

städtebauliche Idee der Reihung von sechs freistehenden Würfelhäusern

verwischt. Den Eindruck, die ursprüngliche städtebauliche

Idee abzuschwächen, unterstützt optisch noch die funktionslose

durchgehende Betonkante in Traufhöhe, die in der Innenseite die

runde Kurve spiegelt. Der eigentliche Blickfang auf die Kugel wird

dadurch jedoch leider empfindlich beeinträchtigt.

Die drei anderen Würfelhäuser wurden 2008 mit einem Bürohaus und einen InterCity Hotel bebaut.

zum Vergleich: Vorkriegsbebauung: Central Hotel am

Wiener Platz

Dresden als Großstadt in Szene setzen

Die Vorkriegssituation des Wiener Platzes war allerdings im Hinblick auf die großstädtisch hochfliegenden Träume des Dresdner Stadtplanungsamt unter Poelzig und Paul Wolf unbefriedigend. Gerade die Einmündung vom Wiener Platz zur Prager Straße zeigte eine harte Brandwand mit anschließender biedermeierlicher Villenbebauung.

(Die Gründerzeit hatte es versäumt, an dieser Ecke ein räumliches

Volumen auszuprägern. Die städtebaulich-urbane Situation blieb

ungeklärt. Hier der Zustand des Wiener Platzes von 1930: Postkarte.)

Alle diese Villen sollten schon in den 1920er und später auch in den 1930er Jahre abgerissen werden. Stattdessen sollte eine opulente Großstadtbebauung entstehen.

Während der NS-Zeit war hier am Beginn der Prager Straße ein

Großstadt-Hochhaus geplant. Keiner dieser Pläne wurde jedoch vor

1945 realisiert.

Der Preis

Die Investition des Glaskugelhaus durch den Möbelhändler

Kurt Krieger wurde durch eine umstrittene Erweiterung des großen

Möbelkaufhauses Höffner im Dresdner Elbepark "erkauft".

Kurt Krieger, der auch Möbel-Höffner-Eigentümer ist,

erbat sich von der Dresdner Bauverwaltung grünes Licht für

die Erweiterung seiner Einkaufsflächen auf

den grünen Wiesen von Kaditz/ Mickten. Die Stärkung des

Stadt-zentrums hat eben ihren Preis.

|

|

Städtebaulicher

Entwurf von Mronz & Kottmaier (1993): sechs aneinander gereihte

Würfelhäuser als Gegenüber vom Hauptbahnhof. (Bildausschnitt)

Modell Wiener Platz - Städtebaulicher Ideenwettbewerb: 1. Platz Mronz & Kottmaier, Vergrößerung, mehr Infos auf: www.dresden.de

Z.B. wurde 1921 vom Hochbauamt

Dresden (Carl Hirschmann) gegenüber vom Hauptbahnhof an der Einmündung

zur Reitbahnstraße eine sehr große Baumasse, sowohl in der Breite, als

auch in der Tiefe des Grundstückes und mit 18 Stockwerken kraftvoll in

die Höhe aufragendes Bürohochhaus mit Hotel geplant.

Ansicht,

Grundriss

Z.B. wurde 1921 vom Hochbauamt

Dresden (Carl Hirschmann) gegenüber vom Hauptbahnhof an der Einmündung

zur Reitbahnstraße eine sehr große Baumasse, sowohl in der Breite, als

auch in der Tiefe des Grundstückes und mit 18 Stockwerken kraftvoll in

die Höhe aufragendes Bürohochhaus mit Hotel geplant.

Ansicht,

Grundriss

Das Projekt wurde nicht ausgeführt.

(Fotos: TK, Originale: Stadtplanungsamt

Bildstelle, Stadtarchiv)

|

|

Das Gläserne

Dresden

Bereits der Hauptbahnhof, 1892 begonnen, zeichnet sich an den Seitenfenstern

durch großzügige Glasflächen aus, die den Blick auf

den Wiener- und ehem. Bismark Platz öffnen. Das so unwiderstehliche

Baumaterial der Moderne - Glas

scheint jedoch ein Jahrhundert später, an der Schwelle des 21.

Jahrhunderts, eine absolute Dominanz zu entwickeln:

Gegenüber dem Glaskugelhaus entstand 2006 ein weiteres Glashaus

vom Investor OELSCHLÄGER Wiener Platz Dresden GmbH, als 130 Meter

langes "Tortenstück" genanntes Geschäftshaus (Homepage:

www.glashaus.tv

), welches stilistisch u.a. an das Urbis Center in Manchester von

2002 anknüpft (www.urbis.org.uk).

Desgleichen das Eingangshäuschen zum unterirdischen Parkhaus,

ebenfalls von Hatzfeld entworfen, besteht z.T. aus dem transparenten

Material Glas, wie auch das Modekaufhaus Breuninger auf der Prager

Straße. Bei so viel Durchsichtigkeit wird der Wiener Platz am

Ende wohl gar nicht mehr erkennbar sein, könnte man süffisant

fragen.

Doch tatsächlich: Innen- wie Außenräume werden bei

dem alleinigen Einsatz von Glas praktisch aufgelöst. Menschen

finden sich dann nicht mehr in haltgebenden Räumen wieder, sondern

die Raumgrenzen werden fließend und unverbindlich. Die Konzentration

des Innenbetrachters richtet sich dann nicht mehr auf die Raumwände,

sondern auf die Dinge, die hinter der Raumgrenze liegen, z.B. das

quirlende Leben auf dem Wiener Platz. Vielleicht ist solch eine interaktive

Betrachtungsweise symptomatisch für die Welt der Moderne. Nicht

die statischen, zur Schau gestellten Wände künden von den

Ideen der Gegenwart, sondern die reale Bewegung der freien-selbstdenkenden

Individuen und Gruppen. Doch ein Bekenntnis zu einer gesellschaftlichen

Idee (etwa von vorgetäuschter Transparenz) sind die inflationär

angewandten Glaswände nicht.

|

|

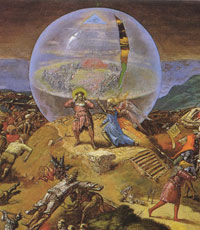

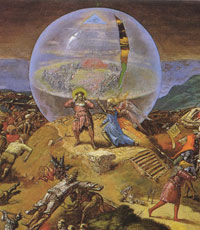

Werner Tübke:

Ausschnitt aus dem Monumentalpanorama in Bad Frankenhausen; vollendet

1989. (Eine aufbrechende Glaskugel als Zukunftsorakel und Erdball

bzw. -scheibe)

|

Z.B. wurde 1921 vom Hochbauamt

Dresden (Carl Hirschmann) gegenüber vom Hauptbahnhof an der Einmündung

zur Reitbahnstraße eine sehr große Baumasse, sowohl in der Breite, als

auch in der Tiefe des Grundstückes und mit 18 Stockwerken kraftvoll in

die Höhe aufragendes Bürohochhaus mit Hotel geplant.

Ansicht,

Grundriss

Z.B. wurde 1921 vom Hochbauamt

Dresden (Carl Hirschmann) gegenüber vom Hauptbahnhof an der Einmündung

zur Reitbahnstraße eine sehr große Baumasse, sowohl in der Breite, als

auch in der Tiefe des Grundstückes und mit 18 Stockwerken kraftvoll in

die Höhe aufragendes Bürohochhaus mit Hotel geplant.

Ansicht,

Grundriss